新农科背景下微生物学课程思政教学实践

作者: 秦秀林 覃文月 赵帅 卢洁

摘 要:微生物学课程是广西大学涉农专业的核心基础课,是新农科建设过程中学科交叉的重要载体。为契合广西大学办学定位,推进德智体美劳“五育并举”人才培养体系改革,提高教育质量,对微生物学课程的思政教育进行改革。该文探讨该课程思政教育的重要性,并从设定课程思政教育目标、发掘和融入课程思政元素、激发学生学习兴趣和评价反馈等方面具体阐述实践的举措,分析实践效果,为相关专业课程的思政教育改革提供借鉴。

关键词:微生物学;课程思政;教学改革;新农科;能力培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0128-05

Abstract: The course Microbiology is the core basic course of agriculture-related majors at Guangxi University, and it plays a crucial role as an interdisciplinary conduit in the development of new agricultural sciences. To align with the university's strategic direction and advance the reform of a comprehensive talent cultivation system that integrates moral, intellectual, physical, aesthetic, and labor education, the ideological and political education of Microbiology course has been reformed to enhance educational quality. This paper discusses the significance of the ideological and political education within this course, and elaborates the practical measures from the aspects of setting the goal of ideological and political education, exploring and integrating the ideological and political elements of the course, stimulating students' interest in learning and evaluation feedback, and analyzes the practical effect, which provides a reference for the reform of ideological and political education of related professional courses.

Keywords: Microbiology; ideological and political education; teaching reform; new agricultural science; ability cultivation

2016年12月,习近平总书记出席全国高校思想政治工作会议并发表重要讲话,强调要“把思想政治工作贯穿教育教学全过程”[1]。近几年,全员全程全方位“三全育人”工作新格局逐步推进。课程思政是构建德智体美劳全面培养的教育体系和高水平人才培养体系的有效切入,是完善“三全育人”的重要抓手,也是近年来中国高等教育领域的一项重要改革举措,旨在将思想政治教育融入专业课程教学的全过程,实现知识传授与价值引领的有机统一[2]。通过课程思政建设,可以培养学生的政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识和道德修养,从而坚定学生的理想信念,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。新农科是面向未来农业科技发展和农业产业发展趋势,以新一代生物技术、信息技术、工程技术改造传统农科专业。2024年政府工作报告提出,加强高等教育新农科建设,注重交叉融合,培养紧缺人才。新农科建设要把新时代新征程乡村振兴工作要求融入到农林专业课的课程思政教学中,教育引导农林专业学生学农、知农、爱农和为农,深植学生“三农”情怀(同农业、农村、农民相关联的工作情怀),培养具备多学科交叉知识的复合型农科人才[3]。

新农科背景下,近年来相关教育工作者围绕生命科学类专业基础课程开展了一些课程思政的探索和实践[4-6]。微生物学在生命科学领域具有举足轻重的地位,是赋能农业新质生产力的重要推手[7],在现代农业转型中也发挥着核心作用。吴铭等[8]以吉林农业大学为例,对新农科背景下微生物学课程建设进行了探索,通过更新教学内容、创新教学理念、优化成绩评价等改革措施,提高了教学质量。易力等[9]对微生物学进行思政改革,从建设计划、教育方法和载体途径、介绍典型思政案例和实践教学等内容进行了初步探讨,让学生掌握了微生物在农业环境中的角色与特性,实现“三全育人”的目的。易润华等[10]对微生物学理论和实验教学内容进行梳理,并改革了教学模式,以强化应用型人才培养。乔志伟等[11]以环境工程微生物学为例,从课程思政元素发掘、提升教师课程思政能力和培养学生学习兴趣等方面对该课程思政教育进行了探索和实践。为契合广西大学(以下简称“我校”)办学定位,全面推进德智体美劳“五育并举”人才培养体系改革,提升人才培养质量,面向我校农学、林学和动物科学等涉农专业本科生开设了公共基础课程微生物学。本文探讨了新农科背景下微生物学课程思政教育的重要性,并且从发掘和融入课程思政元素、培养学生学习兴趣和评价反馈等方面论述了课程思政实践的具体举措,分析了实践成效,为相关专业课程的思政改革提供参考。

一 课程思政教学目标

新农科背景下,微生物科技将成为构建现代农业新质生产力的关键。面向我校农学、林学和动物科学等涉农专业本科生开设的公共基础课程微生物学,是一门理论与实践性较强的生命科学基础课程。本课程以立德树人为根本目标,结合广西亚热带农业生物资源特色,立足广西、服务西部,推进具备学科交叉知识的新农科人才培养。根据农林专业学生的专业背景,结合该课程自身特征,以根植学生“三农”情怀培养为主线,以课程知识体系、学科交叉前沿和我校教师优秀科研成果等为载体,润物细无声地在课程教学中融入思政教育。通过本课程学习,使学生能够掌握微生物学领域的基本原理和常用技术方法;综合利用多学科知识,初步建立科学分析问题的思维模式,全面提升新知识、新技术学习能力;具有探索未知、追求真理、知农爱农为农的情怀意识和科技报国的使命担当。

二 微生物学教学中思政元素的发掘和融入

围绕立德树人的目标,我们将知识传授与价值引领有机结合,不断创新,课程中有效融合思政元素,让“五育”成为教育环节中的一个有机整体,培养具有学科交叉能力的新型农业人才。微生物学课程教学设计和改革过程中,契合学校办学定位和人才培养目标,深入挖掘与专业知识相契合的课程思政元素,以厚植学生“三农”情怀为主线,以加强学生应用知识解决问题的学科融合能力为核心,让课程知识体系、学科交叉、教师优秀科研成果与思政教学同频共振。

(一) 思政教育与专业知识相融合

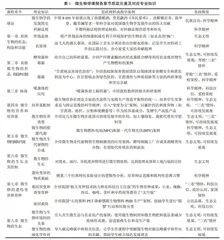

充分挖掘与提炼课程知识体系中蕴藏的多样化思政元素,从家国情怀、政治认同、科学精神、文化自信、科技自信、公民品格、生态文明、全球视野、“三农”情怀和爱校荣校等多个维度梳理了课程中的思政元素(表1)。

(二) 思政元素与学科交叉案例结合

当前,微生物学在农业生产中的研究、开发和应用已经取得较大进步,原有教材的教学内容迫切需要补充和更新,同时将新农科特色内容及相关思政元素融入教学,以适应培养要求。在教学内容上引入学科交叉案例,侧重于农业生产应用,解决实际生活和生产问题,培养学生创新意识,厚植“三农”情怀。

第一章中引入“生物农药(Bt)的应用”和“植物微生物组”等案例。微生物产生的具有农药功能的次生代谢产物(如苏云金杆菌Bt)的应用,是现代农业中重要的生物防治手段之一;研究植物与微生物之间复杂相互作用,可利于改善植物营养和健康,促进农业可持续发展。第二章中,讲解真菌菌丝分化形式时,补充 “植物病原真菌——稻瘟病菌”内容。真菌病原体已经进化出专门的侵染相关结构如附着胞,以穿透植物坚硬的外层,引起病害。水稻中的癌症——稻瘟病,是由稻瘟病菌侵染所致,该菌发育出一个黑色素色素沉着的附着胞,使病原体能够破裂坚硬的水稻叶片表皮,每年破坏足够养活6 000万人的稻米。第三章,新增“非洲猪瘟病毒(ASFV)的感染和防治措施”。非洲猪瘟病(ASF)是制约我国及全球生猪产业健康发展的首要因素,被称之为养猪业的“头号杀手”。ASFV可能通过细胞吞噬途径入侵宿主细胞,了解其入侵和感染的机制,为高效疫苗的制备和防控策略的制定提供思路。第五章,扩展微生物燃料电池(MFC)和新一代生物光伏(BPV)相关知识。MFC是微生物代谢有机物分解并释放出电子和质子,电子经阳极通过外电路传递到阴极形成电流,而质子通过质子交换膜传递到阴极,在氧化剂作用下阴极的电子和质子生成水,是微生物技术与电化学技术相结合的产物。BPV是放氧光合微生物将光能转化为电能的生物电化学系统,是一种融合了生物学和光伏技术的创新能源转换方式。引入MFC和BPV应用在农业种植、养殖和农药降解的案例。第七章,讲解质粒相关知识时,侧重介绍植物基因工程中常用的克隆载体(Ti、Ri质粒)。

通过这些案例的讲解,提升学生学科交叉学习和思考能力,激发学生强农责任感,让学生意识到具备学科交叉能力在促进农业经济发展、减少碳排放和实现资源回收利用方面的重要意义。

(三) 引入教师科研

教学过程中,导入教师优秀科研成果。在讲解第二章内容时引入微生物学与农学的交叉案例“甘蔗病虫害绿色防控”,介绍我校陈保善教授团队以保障国家食糖安全和蔗农利益为中心,在甘蔗病虫害绿色防控、甘蔗遗传与种质创新等方面的科研成果和突出贡献。让学生更好地了解广西亚热带农业生物资源特色,培养学生知农、爱农、为农的情怀意识,更好地立足广西,服务西部,支撑服务农业强国建设。

第三章病毒,引入“噬菌体怼上耐药菌”案例,介绍我校何正国教授领衔的合成生物学团队在细菌病毒感染及宿主防御机制研究方面的最新成果。随着多重耐药菌株的出现,结核病防控面临严峻挑战,急需寻找辅助甚至代替抗生素治疗的方案。最新研究成果揭示了噬菌体-分枝杆菌之间独特的防御与反防御相互作用新机制,也发现了分枝杆菌抗病毒防御新机制,为未来利用噬菌体防治相关感染性疾病提供了重要线索和新思路。相关成果发表在Cell子刊Cell Host & Microbe、mLife等期刊,其中mLife是由中国科学院主管、中国科学院微生物研究所主办的我国微生物学领域第一本综合性高起点英文期刊,已打造为微生物学领域综合性国际旗舰期刊。通过这些案例的讲解,让学生深入了解微生物学理论知识应用到医药开发领域,教育引导学生为社会、国家作出更多的服务和更大的贡献,培养学生爱校荣校,增强学生的科技自信。

(四) 契合我校办学定位,“五育”并举

课程突出“五育并举”,结合广西地域特色和我校办学优势,促进德智体美劳的深度融合,加快培养复合型人才,为建设壮美广西作出新的更大贡献。立德树人教育贯穿整个课程,如小组讨论和小组作业完成过程中的团队协同合作精神。鼓励学生积极参与各项创新竞赛活动,培养学生创新意识,培养团队合作精神。表1中所述的各种思政元素以喜闻乐见、润物无声的形式融入到每节课堂,使学生心灵升华、精神塑造,进而转化为人生前进的力量。智育贯穿整个课程,使学生专业素养不断提高。教学过程中,以技术原理讲解培养学生科学思维能力,以学科交叉知识扩展激发学生创新思考。基于多角度增加学生将专业知识与微生物学相关领域结合的可能性,鼓励从不同专业角度提出问题、分析问题和解决问题,激发求知欲和专业学习兴趣。体育全面加强,鼓励学生养成锻炼身体的习惯,在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格和锤炼意志。有了“锄头主义”,才能有强健身体,才能担负建设壮美广西的任务。美育不断创新,贯穿整个课程,培养学生正确的审美情趣和审美观。组织学生参加校内的“点菌成画”比赛,以菌为翰墨,培养皿为宣纸,用微生物在培养基平板制作图案。将中国的传统文化、艺术瑰宝、建党100周年和建校95周年等元素与微生物的培养结合起来,激发学生的创新意识、积极向上的精神面貌、家国情怀,提高学生审美和人文素养。劳育持续加强,贯穿整个课程。培养学生的劳动观念、劳动习惯,使学生树立正确的劳动观。例如在讲解“第六章 微生物的生长及其控制”时,引出“这个杀手不怕冷”的案例,警示学生避免感染冰箱中的李斯特菌,鼓励学生定期清洁冰箱,去除冰箱“杀手”李斯特菌。