学科交叉背景下地质灾害防治课程教学改革探索

作者: 尹超 袁维

摘 要:我国地质环境复杂多样,地质灾害易发区面积广、风险大,是我们所必须面对的难题。近年来,在习近平总书记始终坚持把人民群众的生命安全放在第一位理念的指导下,伴随大数据时代和人工智能时代的到来,传统地质灾害防治课程培养方法已经无法满足时代的需求和国家的需要。迫切的灾害防治需求使得复合型、应用型、多元性人才供不应求。针对此,为了顺应当前大环境,该文以学科交叉融合为背景对地质灾害防治课程进行教学改革,具体措施包括,针对地质灾害与测绘工程、岩土工程、机器学习等的学科交叉,建立基于学科交叉的横纵向交错知识体系,及时更新和扩充教学内容;采用项目驱动,问题导向,学生参与的教学方法,将科研与教学相结合、理论与实际相结合,提高学生对实际问题的参与度和兴趣;采用多元化课程评价模式,打破单一评价体系,重视学生对实际问题的解决能力。该文提出的建立在学科交叉基础上的综合性、实践性教学模式不仅可以满足当前社会和国家的需求,还能够培养学生的创新和实践能力,为学生的发展提供广阔空间。

关键词:学科交叉;地质灾害防治;教学改革;科教融合;知识体系

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0150-05

Abstract: The geological environmental of our country is very complicated. The geological disaster region is wide and it has high risk. Therefore, we must face this difficult problem. In recent years, with the guidance of people's life first of General Secretary Xi Jinping, meanwhile, the big data and the artificial intelligence is coming, the traditional cultivation model of geological disaster prevention can not satisfy the need of our country. Our country needs more talent with composite, application and diverse to solve the disaster prevention problem. Therefore, in this paper, the teaching reform of Geological Disaster Prevention is provided, the specific method is listed as follows. First, geological disaster is related to many subjects, such as surveying engineering, geotechnical engineering, machine learning and so on. Geological disaster is established the interlaced knowledge based on the interdisciplinary, the teaching contents are update and supplement rapidly. Second, based on the specific project, the scientific and the teaching, as well as the theory and the reality are integrated. The interest and the participation of students are enhanced. Finally, the course evaluation change to diversification, the evaluation of course pays attention to much more of the ability to solve the problems. In summary, the comprehensive teaching model based on the interdisciplinary we proposed can satisfy the need of our country, the innovation and the practice ability of student can also be cultivated.

Keywords: interdisciplinary; Geological Disaster Prevention; teaching reform; integration of science and education; knowledge system

我国位于印度洋板块与太平洋板块之间,强烈的构造挤压作用使得我国地质灾害频发。截至目前,我国存在山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等突变性、高易发区面积128万平方公里,还有不少地区面临着地面沉降、地裂缝等缓变性灾害威胁[1]。在持续的地质构造运动以及人类工程施工扰动的共同影响下,地质灾害问题一直以来都是我们需要长期面对的难题。鉴于此,培养既懂科学又懂技术的复合型、综合型地质科学人才是高校教师应尽的义务和责任[2]。

当前已经步入大数据和人工智能时代,在多元信息化背景下,我们必须与时俱进,紧跟当前科技最新步伐,不断更新教学内容从而适应快速发展的社会需要[3-4]。对于地质灾害防治课程而言,地震地质灾害、山区地质灾害、平原区地质灾害等都需要学科之间的相互交叉融合才能更好地解释其各自的机理、技术方法等,因此学科交叉在当前地质灾害防治的教学改革中不可避免。

一 地质灾害防治课程的教学内容与目的

地质灾害防治课程教学内容旨在让学生掌握有关地质灾害概念、类型、分布和防治等基础知识,使学生具备对普通地质灾害问题了解的能力,让学生了解地震地质灾害、斜坡地质灾害、地面变形地质灾害、地下工程地质灾害和工程岩土体地质灾害的基本概念及其最新的防治技术手段。本课程的目的是让学生熟悉与工程建设活动相关的地质灾害知识,掌握各种地质灾害的形成机理与处理方法,以便在后续工程活动中能够利用所学知识,保证工程活动的安全进行及工程建筑物的正常运营。

二 当前地质灾害防治课程的问题

(一) 教学内容陈旧,教材中无法体现最新成果

地质灾害综合反映了地质环境与人为环境之间的关系,对于地质灾害问题而言,首先要认识各种地质灾害问题,然后重点关注各类地质灾害问题如何防治。因此在地质灾害防治课程的授课过程中,认识地质灾害和防治地质灾害就是课程设置和讲授的重点内容。然而,对于当前的地质灾害防治课程,由于教材久未更新,教学内容过于陈旧,课本中描述的许多防治手段仍然是十几年甚至几十年前的陈旧技术,未能体现出最新前沿的科技成果。例如,对于地表变形问题中的地面沉降灾害的监测方法,传统的人工监测甚至GPS监测虽然仍是不可缺少的监测手段,但随着遥感技术的不断发展,目前对于地面沉降的监测多采用InSAR进行,InSAR对于地面沉降这种区域性缓变地质灾害的监测具有天然的优势。但在当前的教材中,对InSAR技术监测地面沉降的介绍较为粗糙,并没有详细描述其监测的基本原理,甚至个别教材都未曾提及,这对于地面沉降灾害问题来说是一种严重的缺失。对于山区地质灾害中崩塌的识别,部分教材中所介绍的方法仍然还是以传统人工踏勘识别为主,这种方法虽然可以较为准确地识别危岩体,但其效率低,且危岩体多位于十分陡峭的悬崖绝壁处,人工踏勘识别的精确性受到了极大限制。随着无人机的快速发展以及图像识别技术的不断革新,采用无人机摄影结合图像识别的技术对可能发生崩塌的危岩体进行识别,其识别精度或准确率可以达到95%以上[5],在提高工作效率的同时相应地减少了人工踏勘的风险,为崩塌的快速识别提供了有效的技术支持,然而在当前教材中对崩塌灾害问题的识别却鲜有介绍。综上,在当前科技快速发展的大背景下,地质灾害的防治工作也应不断革新,目前教材对于最新技术更新的不及时,导致学生无法掌握与各类地质灾害问题有关的最新技术手段。因此,及时更新教材中的教学内容,并将最新科学技术成果呈现在教材中具有十分重要的意义和价值。

(二) 教学方法传统,与国家社会需求脱节

目前,大学课堂仍以讲授课程为主,虽然当前针对大学教学推出了诸如翻转课堂[6-7]、OBE理念[8-9]、混合式教学[10-11]等不同方法的革新,但是对于各类概念、基本原理的介绍仍以传统的讲授模式为主,无法摆脱初高中课堂延续的“填鸭式”教育模式。传统讲授式为主的授课模式对于偏理论的课程来说是必要的;但对于像地质灾害防治这类偏实践的课程来说,若在课堂中仍然采用讲授、灌输的方式进行授课,会严重禁锢学生的思维,缺乏对学生创新思维的培养。此外,部分教师由于自身教学经历或研究方向的局限性,对于地质灾害内容的讲解仅限于教材本身,缺乏对整体问题的认识,更无法实现各学科之间的交叉运用[12]。随着大数据时代的到来,国家或行业对人才的需求发生本质性的改变。因此为了充分了解地质或工程行业企业的真实需求,要求我们高校教师必须及时调整教学内容,从而顺应时代变迁的需求,将有关学科交叉的内容融入到高校教学中,构建匹配国家战略或行业需求的人才培养模式,优化人才建设路径。

(三) 评价方式单一,缺乏对学生综合素质的考察

为有效培养综合型人才,推动地质类课程的快速发展,建立科学合理的课程评价体系尤为重要。当前地质灾害防治课程考核方式仍然采用传统的单一教学评价模式,无法评判学生的综合素质,限制了学生的思维方式[13-14]。以石家庄铁道大学地质灾害防治课程为例,目前课程评价中采用了课堂平时表现与期末考试相结合的方式进行(比例为3∶7),课堂平时表现包括课堂过程中的回答问题情况、随堂测试等,期末考试试卷以主观题为主,根据课程大纲和教学内容设置考试内容,考察学生对知识的掌握。尽管当前课程的评价方式有多种,但是实际上未能锻炼学生对整体问题的把控能力,同时缺乏对学生的实践、创新能力的评价,因此无法体现学生的综合素质。此外,学生对待问题的认知和兴趣爱好各不相同,仅依靠考试容易造成评价有失偏颇、不客观的现象,很难挖掘学生思考问题的潜力和创新意识。传统考试的评价模式归根到底还是一张书面试卷,学生还是仅会陷入到唯成绩论的漩涡中,且试卷反馈的及时性较差,考完试意味着课程结束,根本无法向学生反馈在学习过程中遇到的和出现的问题,并对教学方式或策略进行及时调整,从而直接影响教学的效果。因此,在地质灾害课程的教学架构中,如何科学合理评价学生对知识的掌握度,如何评价学生的综合素质,是目前教学改革中仍需深耕的难题。

三 教学改革的关键问题和内容

针对当前在地质灾害课程授课中出现的问题,综合高校教学的现状,本文认为该门课程的教学改革需要解决如下3个关键科学问题:

科技是第一生产力,如何将当前学术最前沿的科学技术内容融入到当前教学中,从而解决教学内容陈旧、滞后于地质灾害防治技术发展的问题。

如何在现有课程体系中融入普适性案例从而满足课程设置带来的教学内容与实际应用之间的矛盾。

如何科学合理地评价授课内容,如何通过当前课程展现学生的综合素质,从而解决应用型人才的培养需求。

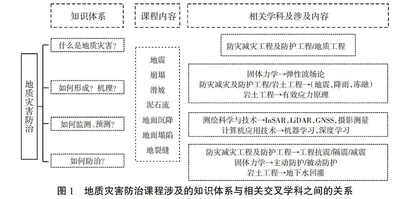

针对此,教学改革的首要任务就是在地质灾害防治中总结和凝练出具有普适性的理论知识,构建相应的知识体系,厘清学科交叉中地质灾害防治与其他学科之间的关系。其次是将现有知识和前沿成果融入到地质灾害防治课程中,从而满足日益增长的科学技术与实际应用的需求。最后采用真实案例或现场实例的方式结合最新技术和理论来解决实际问题,从而评价学生的综合素质,解决应用型人才的培养需求问题。