信号与系统课程的“思—专—创”三位一体思政建设与实践

作者: 高诺 李成栋 耿淑娟 杨红娟

摘 要:为实现课程思政育人目标,充分发挥信号与系统课程在教学过程中的价值引领作用,山东建筑大学信号与系统课程组提出“思政引航、学以致用、创新发展”三结合的课程思政理念,并以此构建“思—专—创”三位一体的课程思政实践框架,实现新工科教育教学中课程思政的深度融合性应用,形成新工科教育教学的方法与路径,为同类课程的思政建设及人才培养提供可借鉴、可推广的经验。

关键词:信号与系统;思政;教学实践;人才培养;创新能力

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0193-04

Abstract: To achieve the educational goal of ideological and political education in courses and give full play to the value-leading role of the Signals and Systems course in the teaching process, the course team of Signals and Systems at Shandong Jianzhu University has put forward the course ideological and political concept of the combination of "ideological and political guidance, learning for application, and innovative development", and based on this, has constructed a trinity practical framework of "ideological, professional, and innovative" for course ideological and political education. This has realized the in-depth integrated application of course ideological and political education in new engineering education and teaching, formed the methods and paths for new engineering education and teaching, and provided referable and promotable experience for the ideological and political construction and talent cultivation of similar courses.

Keywords: Signals and Systems; curriculum ideology and politics; teaching practice; talent development; innovative ability

教育部在2020年5月28日印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确要求全面推进高校课程思政建设,把思想政治教育贯穿人才培养体系,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量。信号与系统课程是电子信息类专业的专业基础课、核心课、学位课,具有“原理深刻、方法多样、应用广泛”的特点,蕴含着丰富的课程思政元素[1]。结合课程特点推进课程思政方案建设,并应用于教学实践是信号与系统课程建设的当务之急。

一 信号与系统课程思政教学现状

信号与系统课程是电子信息类专业的专业基础课,课程内容包含了大量的数学公式及推导,具有较强的数学逻辑,蕴含的思政元素不易挖掘,造成课程内容与思政点结合较为生硬,存在课程内容与思政点机械叠加的现象,课程思政的开展仍有较大的提升空间[2-3]。目前信号与系统课程思政存在的主要问题如下。

(一) 课程思政的涵义理解不深入

目前部分专业教师对“课程思政”和“思政课程”理解不深入,片面地认为课程融入思政元素必须源于思想政治类课程的相关知识点,想当然地认为“课程内容”和“思想政治思维”无法结合,生硬进行思政教育,导致课程内容与课程思政依然是“两张皮”,融合度不高,没有实现将思政育人之“盐”科学地融入专业育人的“水”中[4]。

(二) 课程思政元素挖掘不深入、不全面

理工科背景的教师大多人文素养有限,挖掘课程背后蕴含的社会人文价值存在困难,习惯以专业知识培养为主的固有教学模式。因此课程思政教育中存在灌输传统思政内容、教学内容与课程育人匹配程度不高的现象,极易引起学生反感,使得教学效果不尽如人意。

(三) 课程思政元素同质化严重

部分教师由于对课程思政内涵和任务认识不足,对思政元素挖掘存在畏难情绪,存在借鉴其他高校或相似课程中通用思政元素的问题,如“爱国主义”“瓶颈技术”“科学精神”等。这种借鉴导致多个课程思政元素高度相似,内容单调重复,呈现出同质化倾向,形成了课程思政的模板化和套路化,使课程失去了独有的特色[5]。

二 信号与系统课程思政整体设计

山东建筑大学信号与系统课程依托山东省一流专业建设点,通信工程专业、省级实验教学示范中心,山东建筑大学电工电子实验教学中心,结合本校高水平应用型人才培养的办学定位,融合线上线下与实践教学,以我国现代鲜活科技事件为案例,以问题为导向,以项目为手段,系统讲授信号和线性非时变系统的基本理论和基本分析方法,揭示信号与系统分析的演化规律。

课程团队立足课程特征,提出“思政引航、学以致用、创新发展”三结合的课程思政理念,将思政基因融合到信号与系统课程学习中,坚持思政教育、专业知识传授和创新能力培养“三位一体”,推动价值塑造、知识传授和创新发展的“同频共振”,以达到“育人与育才”统一、铸魂强能的育人效果。

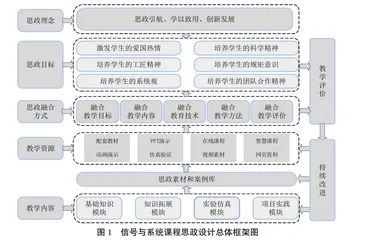

在思政理念指导下,课程团队利用学科发展历史和前沿知识,做到科学性与价值性、知识性与思想性的辩证统一,明确培养学生的爱国热情、科学精神、工匠精神、规矩意识、系统观和团队合作精神的思政目标。通过教学目标、学习需求、教学过程、评价方式、持续改进的教学模式,实现知识、思维、能力有机统一。以学生为中心,确立学生能够达成的目标,重点解决理论与实践相结合,数学、物理和工程概念的融合,采用“四步法”教学,进行“五融合”,强调学生自主学习与探索能力的培养。以学论教,课堂教学评价实现“六转变”,以有价值的挑战性问题,通过大强度、高质量、长时间的项目教学训练,激发学生学习信号处理技术的内驱力,激发学习兴趣,调动学生自主获取新知识、自主探索并实践,综合运用知识解决复杂工程问题,感受挑战的快乐,培养学生的创新意识、创新能力和团队合作精神。信号与系统课程思政设计总体框架图如图1所示。

三 课程思政教学实践

课程团队创新课程思政建设模式和方法,利用课程思政素材将课程思政目标融入课程教学全过程。信号与系统课程课程思政融入过程如图2所示。

(一) 坚持立德树人,有效融入课程思政

课程团队通过“三结合”:结合学生未来所从事工作的职业素养要求;结合中国特色社会主义的伟大实践;结合国际国内时事,深挖思政元素,选取典型案例,建立课程思政案例库。教学设计与实施做到“四融入”:融入教学方案是关键;融入课堂教学是重点;融入实践教学是重要方面;融入学生自主学习是重要拓展。通过全方位的教学设计与实施,在教学中适时开展思政教育。

①激发学生的爱国热情。例如结合学科发展史和前沿,在调制与解调内容中融入量子通信技术、中国通信技术发展历程等,激发学生的爱国热情,提升学生的学习动力[6];②培养学生的科学精神。本课程凝结了诸多科学家的心血,教学中介绍傅里叶、高斯、拉普拉斯等科学家们锲而不舍探索科学问题的过程及追求真理的历程,促使学生体会科学家的钻研精神,树立为社会发展作出贡献的远大目标[7];③培养学生的工匠精神。布置探究性问题如音频信号采样等,通过小组协作、撰写报告、汇报,依靠“查”“练”“研”“演”“讲”等方式坚持思政教育、专业知识传授和创新能力培养“三位一体”,在完成项目的过程中培养学生精益求精、团队分工合作和追求卓越的工匠精神,以达到“育人与育才”统一、铸魂强能的育人效果;④培养学生的规矩意识[8]。如讲授信号流图时,信号只能沿着支路箭头的方向传输,不能逆着箭头方向传输;若违反规则,根据梅森公式则会得到错误的系统函数来强化学生的规矩意识;⑤培养学生的系统观。任何一个事物都可以看成是一个系统,任何一个系统都是由若干个子系统构成,深入分析各子系统的构成及相互关系,引导学生用系统观来看待事物;⑥培养学生的团队合作精神。采用小组协作学习方式,通过课前、课中导学案问题的设置,培养学生的团队合作精神。

(二) 教学团队倾力协作,以高尚的师德师风引领学生

课程以教学团队建设为抓手,提升教学能力和教学研究水平,提高教学质量。

①育人者先自律。在平时生活和工作中向学生传递正能量,培养学生乐观的心态和良好的学习态度。②师爱是师德之魂。教育是爱的事业,为人师者,要有热爱学生和诲人不倦的崇高品质。③教书育人辩证统一。利用课程内容的育人资源,做到科学性与价值性、知识性与思想性的辩证统一。

(三) 明确目标导向,创新教学模式

课程以人才培养目标为产出导向,做到“五融合”:融合教学目标;融合教学内容;融合教育技术;融合教学方法;融合教学评价,有效设计和实施各教学环节[9-10]。

①制定切实可行的教学目标,让学生知道自己要达到的学习成果;②明确学习需求,让学生知道为什么要取得这样的学习成果;③教学实施“问题引领,感受体验→抽象概括,获取新知→应用新知,巩固提高→拓展延伸,反思提升”的“四步法”教学,有效帮助学生取得学习成果;④改进评价方式,让学生知道已经取得的成果;⑤持续不断地改进,以保障学生能够取得这些学习成果。

(四) 以学生为中心,促进德智体美劳全面发展

课程从教学背景、教学目标、选择或开发教学资源、教学方法(自学+讲授+自主探究+合作学习)、组织教学过程、教学效果评价与分析“六要素”出发,以学生的身心健康全面发展为基础,以科学的学习方法为纲要,以培养创新思维、提高学习能力为主线,以高效的学习思路为设计蓝图,让学生在主动学习中,建立合理的知识结构,获得科学的学习方法,形成较强的学习能力,养成良好的思维品质,身心健康全面和谐发展[11]。

四 课程评价与实践效果

(一) 课程评价方式

本课程从四个方面建立起考核评价方法,如图3所示。

1 建立新的教学评价

课堂教学评价实现六个转变。①教师的讲解精彩度→学生的参与度;②教学环节的整体性→教学结构的合理性;③教师的情感投入→每个学生真正进入学习状态;④师生的简单问答式的交流互动→学生的交流展示;⑤教师的板书设计→学生的作业、笔记等;⑥教师的基本功→学生的基本素养。

2 教师评价方案

评教方案采用学校的“四位一体”评价体系,即校级教学督导、院级教学督导、同行和学生评价,评教成绩均在90分以上。

3 学生评价方案