义务教育课程方案学校课程转化的学理逻辑与实践进路

作者: 杨亚楠

《义务教育课程方案(2022年版)》(以下简称《方案》)在“课程实施”中指出,学校应依据省级义务教育课程实施办法,立足本校办学理念,分析资源条件,制订学校课程实施方案,注重整体规划,有效实施国家课程,规范开设地方课程,合理开发校本课程注意统一规范与因校制宜相结合,统筹校内外教育教学资源,将理念、原则、要求转化为具体育人实践活动[。国家课程方案校本转化是将国家课程政策文本转化为学校课程实践的关键步骤,是学校层面落实课程方案、建设高质量课程体系以及实现课程治理现代化的内在要求[2。从课程实施的要求来看,《方案》尤其重视学校层面的科学规划课程实施,因为是纲领性文件,更多提到的是原则,可以提炼概括为结合校情、整体规划、规范与实际相结合、统筹资源以及转化为具体育人实践等。也就是说,《方案》提出学校要将国家课程方案转化为具体育人实践的要求和原则,但是学理上如何理解校本课程转化的内涵,实践上转化的逻辑是什么,以及行动上具体如何转化等问题都亟待解决。

一、义务教育课程方案校本课程转化的内涵要义

为了更清晰地探讨新课程方案校本课程转化,首先要对内涵进行进一步的厘清,进而达成一致性的认识。新课程方案校本转化的逻辑本质是课程转化,国家义务教育课程方案只有转化成学校的课程实施方案、教师教育教学行为,最终转化为学生的学习行为,才能真正把国家义务教育课程方案的育人理念与育人目标落实到学生身上,才有可能真正实现新课程方案绘制出的育人蓝图。因此,准确把握课程转化内涵要义,是思考新课程方案校本课程转化的认知基础与逻辑前提。

1.从价值论角度看,新课程方案校本转化是教育意义创生

1995年,黄锦奎在《价值转化工程》中定义了“价值转化工程”,即应用辩证唯物主义的原理,研究价值转化的特点与规律,并应用这些特点与规律,有效地改造客观事物,以最小的代价促进客观事物的价值转化,从而最大限度地利用人类的价值资源,提高客观事物的价值,以满足人类日益增长的物质文化需要的一门现代综合软技术3。国家义务教育课程方案绘制了学校育人蓝图,也凝练出国家新时代培养人的目标导向,即培养“有理想、有本领、有担当”的时代新人。“三有”既是课程方案的培养目标,又是义务教育阶段学校教育应该有的对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的价值认同与自觉使命。

因此,从价值转化角度看,新课程方案校本课程转化本质上是学校作为基本的育人单位和主体要在为党育人、为国育才的高度上形成对此次课程方案转化的价值认识,这体现了此次新课程方案的思想性与政治性,而国家培养人的课程方案也只有在学校的真实场域中才能得到价值生成,由此实现国家对于高质量教育的价值追求在学校教育现场的意义创生。

2.从认识论角度看,新课程方案校本转化是将 理念转为行动

新课程方案在认识论角度是一种理念集合,是由一个又一个课程概念组合而成。课程转化将课程改革理念步步具体化、层层精细化,直至最终落实。课程转化过程是复杂化的过程,其前后一致性程度受到来自多方因素的影响[4。从认识的逻辑角度看,新课程方案理念是一整套语言表征系统,需要转化为具体、可操作的行为,才能让课程方案有效落实,这种具体的行为可以是具体的行动方案、可操作的手册、教学设计以及学习单等内容。

课程改革最大阻碍之一源自于学校在校本转化中存在的原始思维,即“机械地原样照搬课程方案的核心概念”或是“课程方案的重要理念随意融入学校课程体系”,抑或是“简单地戴一个课程方案中的概念帽子”等。不管是概念替换,还是概念植人,本质上都是“从理念到理念”,这是抑制课程改革深人推进且普遍存在的一种认识上的路径依赖问题。因此,要明确新课程方案校本转化的过程,是将课程方案抽象的系列概念或理念,转化为学校课程实施、教与学过程中所需要的具体系列行动,从而实现学校对新课程方案的“育人蓝图”。

3.从主体论角度看,新课程方案校本转化是层级主体转化

新课程方案校本课程转化不是简单地在学校落实国家课程方案,而是涉及到各个层级的不同多元主体的转化行为。这个过程不仅涉及到从国家到省级,再到市、区、地方,最后到学校的纵向层级转化;而且涉及到从学校到教师,再到学生的横向主体转化。纵向层级转化是义务教育课程方案中明确要求不同主体进行逐层落实,省级部门、地方部门需要具体出台结合本地实际的课程实施方案,学校依据地方的课程实施方案制订校本课程实施方案,这个过程需要学校进行规定性的、规范性的落实转化。横向主体转化则涉及到的是学校内部的不同主体,尤其是教师和学生两个关键实施主体。

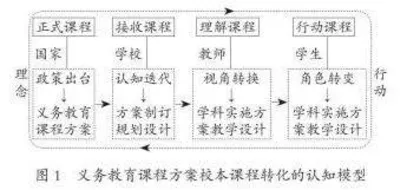

古德莱德等人将课程实施分为五个决定层级,即理念课程、正式课程、理解课程、运作课程与经验课程,课程改革中的课程转化概念主要是依此建立起来的[5。判断一所学校的课程真正转化,要看是否有教师层面操作课程,比如学科教学实施方案、单元学习设计方案、课堂教学行为与工具的支撑等,这是教师主体需要有的具有操作性的课程行为,但是这个过程也没有完成课程转化,还需要看是否有学生层面的学习课程,比如学生课堂学习行为、学习体验、学习经历、学习单、学习评价表以及学习计划方案等。课程方案只有从国家的规划方案到学校的实施方案,最后落实到学生的学习方案,才能真正落到实处。因此,学校进行课程转化不是简单的概念厘清,也不仅仅是顶层设计,而是涉及到一系列、一整套物化的工具的支撑性行动转化。

4.从系统论角度看,新课程方案校本转化是内外部关系互动

新课程方案校本课程转化需要思考学校转化过程中的内外部关系问题,即校本转化要处理好“内生”与“外源”的动力问题。很多学校在新课程方案颁布之后往往依靠专家来重构学校课程,进而完成课程的校本“完美转化”,但是从学校内涵式发展角度出发,无论是国家政策落实,还是教育改革潮流的时代助推,都是学校课程一次自我超越、自我迭代的关键契|课程语言表述一课程行为表现”上存在的落差与鸿机,应该把新课程方案转化作为学校一次课程内涵发沟问题。展内生性的、自觉性的迭代升级的关键事件。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250501.pd原版全文

因此,学校应该积极整合但不能囿于外源动力,着重激活学校内部动力,带动教师和学生一起进行一次新课程方案转化的集体共创。更重要的是,如果学校都依靠“外源”动力,课程转化就是千篇一律的泛化、脱离学校实际的僵化,更是割裂学生特点和需求的固化,学校也就失去了办学活力、创新力与创造力。校本课程转化过程,说到底是一所学校在落实国家课程方案过程中,对自身学校的历史传统、文化背景、育人目标、课程体系、制度体系等进行全方位、全过程、立体的一次梳理和优化。将学校课程转化放在一个良性循环的系统中,既有主动作为的自上而下的对接转化,即“外围一中心一外围”,又有内生激发的自下而上的对标转化,即“研发一操作一行动”。每一次课程转化都是学校内部集体课程理念革新,更是集体的一次课程理解力、课程领导力、课程实践力综合提升,体现了课程转化的内生性、发展性、过程性与综合性。

二、新课程方案校本课程转化的逻辑基础

新课程方案的实施应该遵循从国家政策颁布,到省级义务教育课程方案实施办法出台,再落实学校课程方案的实施这样一个层级实施逻辑。《方案》的实施不仅涉及到转化层级,还涉及到转化主体、转化内容、转化路径以及转化机制等。如果要找到新课程方案校本课程转化的逻辑基础,可以从转化所涉及到的相关要素和内容中寻找到学理依据。

1.从课程转化层级确定校本课程转化的认知定位

课程转化的实践与研究是课程改革有效实施的重要理论视角,也是有指导意义的实践方法论。根据古德莱德(J.I.Goodlad)的课程层级理论,课程转化发生在上一个课程层级向下一个课程层级过渡的阶段,即课程专家将理念课程转化为正式课程,教师将正式课程转化为理解课程,在教学过程中将理解课程转化为运作课程,学生将运作课程转化为自己的经验课程。从课程转化层级研究角度看,我们需要破解的是不同层级之间在“课程理念理解一课程语言表述一课程行为表现“上存在的落差与鸿沟问题”。

从纵向上看,从国家到省级,再到地方,最后到学校的微观单位层级,不是直接到学校层级的“三层级转化”过程。同时,学校不是对国家课程方案的盲目照搬,这样会失去学校的个性和活力;学校也不是被动等待地方政府课程方案出台,这样也会影响学校理解国家课程方案的全面性与深刻性。因此,课程转化层级之间不能是简单的“跨层”,也不能是机械的“层递”。从学校实施主体看,学校既要组织管理者、教师等学习关于义务教育课程方案的国家级培训,从国家层面对义务教育课程方案进行全面、系统、准确的理解;又要有计划地组织学校课程研发团队对地方义务教育课程实施方案进行精准对标、全面参考,这样才能有效地实现课程转化的有效落地。因此,省级部门要统筹规划三类课程的实施,即制定有效实施国家课程、规范开设地方课程以及合理开发校本课程的基本原则、实施办法以及督导机制,地方再制定具体的课程实施方案,这样给学校一个明确的蓝本依据,才能更好地制订学校课程实施方案。

从横向上看,学校内部系统中还涉及到从学校层面到教师层面,最后到学生层面的层级转化问题。这个看似简单,实则面临很复杂的转化程序和转化挑战。从课程实施实际情况看,我们不难发现,如果一所学校能够很好地做到纵向上的层级转化,那么具体到一所学校内部的层级转化,就涉及到学校本身的培养自标、课程设置、课程内容以及实施如何让教师理解,形成教师对学校课程方案“理念理解一文本表述一行为表现”的认知系统。如果教师只带着对国家课程方案的“一知半解”,或对学校课程方案的“半知半解”,很难在具体的教育教学中把课程方案的育人理念与要求落实到位。因此,学校不仅要对照地方课程实施方案制订本校的课程实施方案,还要将学校课程实施方案转化为“教师理解系统”和“学生理解系统”。学校课程实施方案不能仅仅成为“学校美丽的蓝图”,还要转化形成“教师美好的风景图”,最后转化成为“学生上好学的图谱”。

总之,无论是纵向层级上从宏观到微观转化,还是横向层级上从整体到个体转化,层级的终极单位都 论深度理解基础上,还需要从实践层面探讨学校如何是学生。我们需要真正将“一张育人蓝图"绘到底,才|进行课程转化的问题。本文尝试从认知模型、行动路能真正清晰课程转化的层级意义和旨归。

2.从课程转化路径寻找校本课程转化的双向互动

课程转化的层级关注的是学校课程转化的主体关系与坐标定位问题。那么,课程转化的途径更多关注的是课程转化过程中的科学方式和合理思路。

从学理层面看,课程转化的路径需要学校实施主体建立一个理念模型,即先从理论上整体建构出学校课程转化的路径。如果说课程开发侧重将实践形态的课程转化为文本课程的话,那么课程实施则侧重将文本形态的课程转化为实践形态的课程,它的责任主体是学校。学校建构课程转化路径本身就是思考不同路径功能价值的过程,避免以课程实施为主的课程转化,这是充分思考培养目标如何与学校育人自标承接转化,课程原则与学校育人原则对接转化,课程实施与学校实际、特色的衔接转化过程。因此,学校建立一个理念性的转化路径,便于科学合理地将国家课程理念、课程目标、课程实施等系统性、结构性地实施。

从实践层面看,课程转化路径是学校通常运用的一种方式,即归纳式转化。根据学校已有的传统经验和课程实施路径进行针对性的优化、改进,比如育人目标的修订、课程内容与课程实施反思的优化,总体上属于学校之前课程实施的迭代升级。这样的方式好处是学校课程实施方便操作且容易落地,教师和学生更多是更新一些育人理念的关键词以及课程实施的不同操作方式等。但是容易造成“旧瓶装新酒”的路径依赖问题,而这样的学校课程转化路径也是造成新课程改革很难落到实处的疑难旧疾。

总之,学校在课程转化路径的确定上要找到底层逻辑,基于学校已有的育人基础和经验,采取“学理与实践优势互补”的思维模式,既要自上而下借助新课程方案背景,对学校已有的育人传统和文化内涵进行内涵式升级,又要自下而上根植学校历史基础土壤,优化与更新迭代。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxgl20250501.pd原版全文