基于马赛克方法构建“回归本源”生态园本课程幼儿发展评价模型

作者: 于美华 肖香在实施“回归本源”生态园本课程的过程中,我园积极探寻让幼儿参与评价,且能及时评价园本课程的评价方法和模式,经过多年探索与实践,我园基于马赛克方法构建了“回归本源”生态园本课程幼儿发展评价新模型,在实现有效评价园本课程的同时,促进幼儿的学习与发展。

一、马赛克方法及其主要环节

马赛克方法(theMosaicApproach)是近年源起于欧洲的一种儿童研究方法。克拉克通过结合传统研究方法(如观察、访谈)和“参与式工具”(如让幼童使用相机拍照、画画),来了解儿童尤其是幼童“未能直接用语言表达”的内心感受和想法。自主摄影、儿童之旅、幼儿会议等是马赛克方法中常用的参与式方法,最大的特点是“空白格”方法,这是给教育者灵活和创新的“留白”。

马赛克方法的实施步骤,包括收集“信息碎片”拼出“信息拼图”和形成“认知地图”三个阶段。首先,通过多种渠道生成和收集信息,以获取幼儿在某一方面的感受、想法、意见、经验或兴趣等。其次,对所收集到的各种信息,如观察所得的“行为信息”访谈所得的“言语信息”以及儿童创作的“作品信息”等进行汇总、整合与意义建构。最后,以儿童的观点为出发点,形成新的行动基础,并基于研究结论对实践进行反思和改进。

二、基于马赛克方法构建生态园本课程幼儿发展评价模型

(一)“双主体双发展”循证评价模型

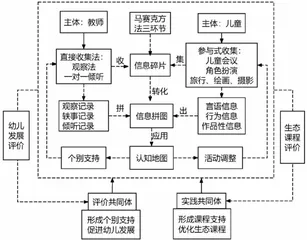

“本源"意为事物产生的根源、事物的最重要方面,即事物的起始和本真的状态。“回归本源”的“源”包括“天性本源”与“生活本源”,强调教育要以幼儿为本,顺应天性,根植于幼儿真实的生活,看见儿童、倾听儿童、支持儿童,因此,在课程评价和幼儿发展评价方面,我们注重幼儿的参与,充分发挥幼儿的主观能动性,依据马赛克方法,构建了“双主体双发展"的循证评价模型。如下图1所示。

双主体是指教师和幼儿都是评价的主体。教师通过观察法,记录幼儿在生态主题活动中的奇思妙想和问题疑虑,并通过一对一倾听去深度了解幼儿对生态主题活动的认知、发展和评价,最终教师将收集的信息汇总,形成观察记录、轶事记录和倾听记录。幼儿通过实验、操作、摄影等方式进行探究和记录,在生态主题探究分享阶段,幼儿可以自由选择方式和自由表达自己的发现和想法,教师在这个过程中收集幼儿的言语信息、行为信息、作品性信息。最终,教师将直接收集的信息和幼儿参与式呈现的信息汇总和分析,初步形成对幼儿发展和课程发展的认知地图,据此调整和优化生态教育主题活动,提供更有针对性的个别化支持。

双发展是指幼儿和课程同步发展。“回归本源"的生态园本课程强调追随幼儿的兴趣和天性,激发幼儿的内驱力,因此课程虽有预设,但是更重要的部分是生成。通过马赛克方法,幼儿通过“能做的事情”积极参与评价,教师从多种渠道收集的信息中关注儿童在游戏和学习中表现出来的能力和情感态度,提供个别化的支持,同时基于幼儿兴趣、能力和需要,不断调整和完善课程内容和路径,产生满足幼儿需求的课程支持。“收集一整理一认知一调整"形成一个循环往复的动态过程,在这个过程中生态主题探究的内容和深度会在教师和幼儿的共同实践下不断更新,园本生态课程得以持续优化,同时,幼儿的经验和能力在教师和幼儿的共同评价下不断拓展,幼儿得以持续发展。幼儿的发展推动课程的深化,课程的优化助推幼儿的发展,构成了“幼儿发展一课程发展”的“双主体双发展”的循证评价模式。

(二)“双主体双发展”循证评价模型特点

1.在自然情境中评价儿童的真实表现

在基于马赛克方法构建的“双主体双发展”循证评价模型中,评价贯穿整个生态主题活动,教师通过多种渠道收集信息,了解儿童在实际活动中的真实表现,观察他们如何做计划、如何分工与合作、如何探究问题、如何呈现结果等,关注幼儿解决问题的动态过程,寻找儿童生活中的各种“哇时刻”,点燃幼儿的自驱力,为其发展提供个别化支持,促进其可持续发展。

2.让儿童参与评价,发挥儿童主观能动性

基于马赛克方法的“双主体双发展”循证评价模型,明确了幼儿评价主体的地位,将研究工具交给儿童,让幼儿通过身体动作、言语诠释和视觉提示相结合的表达“发声”,传递自己的思想、情感。儿童通过多种方式参与园本课程的评价同时,也无形之中在评价自己的发展。

3.动态过程性评价,关注幼儿的发展性

基于马赛克方法的“双主体双发展”循证评价模型,不将评价对象与他人作比较,以促进幼儿学习与发展为目的,在生态主题探究活动中持续地观察和记录,教师关注的重点不是技能目标是否达成,而是以幼儿视角来洞察幼儿如何运用已有经验探究解决问题,幼儿如何依据实际操作、亲身体验构建认知世界,并在这个过程中找到幼儿的生长点,促进幼儿的发展。

三、基于马赛克方法园本课程幼儿发展评价模型的应用与实践

“回归本源”生态园本课程实施过程中,教师应用马赛克方法与幼儿在多层次对话过程中动态生成驱动性问题,与幼儿共同推动主题探究的深入。下面以大班“探秘薄荷止痒膏"中“获取薄荷汁"环节为例,阐述教师应用作品分析法和儿童会议法收集信息进行评价。

第一次会议:获取薄荷汁方法的讨论

睿睿:我们像拧毛巾一样把叶子的汁液拧出来吧。

力力:用榨汁机,我妈妈就是用榨汁机把苹果榨成苹果汁的。

多多:我看见过石头做的捣食物的容器,我们可以用这个来捣薄荷叶,把汁液捣出来。

豪豪:用纱网,它有洞可以隔渣,家里的茶包就是这样的。

分析与支持:孩子们依据生活经验选择工具,他们想出了“拧毛巾”使用榨汁机、用石头捶打等方式获取薄荷汁,为了让孩子验证他们的想法,教师让孩子从家里带回工具,尝试获取薄荷汁。

第二次会议:第一次榨汁后的讨论

多多:我明明已经看到捣药器底部有一点汁液了,为什么用漏斗却没有汁流下来呢?

林林:是不是你们的方法不对,叶子打烂一点汁不就更多了吗?

力力:你们放的薄荷太少了吧!

豪豪:我们已经放了很多叶子进去拧了,但是力气不够大,拧不动呀!

分析与支持:孩子们经过一轮榨汁体验,再会议讨论总结出榨汁少的原因是薄荷叶少了、力气不够大、工具太单一,从而并不能很好地榨出薄荷汁。为了让孩子验证想法,教师提供机会让孩子使用组合工具进行第二次榨汁的尝试。

第三次会议:第二次榨汁后的讨论

元元:第一次薄荷用刀切得不够碎,第二次我们选择用搅拌器就搅得很碎了,所以我们榨汁比上一次榨的汁多一点。

卉卉:我们选择用石棒和漏网,因为压的时候一个人力气太小了,所以我们两个人或者三个人合作一起压,力气就变得更大了,所以榨出来的薄荷汁会更多。

雅雅:我们发现每次使用的薄荷越多,榨出来的汁也会更多一些。

分析与支持:经过两轮榨汁,孩子们总结出薄荷叶要切碎点,验证了力气大点汁液会多点,初步发现薄荷的数量与薄荷汁液的关系。教师增加了一场榨汁比赛的活动,通过比赛的方式支持孩子验证薄荷叶数量与薄荷汁液关系的猜想。

在获取薄荷汁过程中,教师基于马赛克方法收集信息,整理和分析,发现孩子们对如何获取薄荷汁液这个问题有很多的想法和思考,于是教师在这个阶段生成了三个活动,支持孩子验证猜想,进行深度探究同时推动课程不断深化。

【注:本文系广东省教育科学规划课题“幼儿园‘回归本源'生态课程体系建设研究”(课题编号:2023YQJK045)的研究成果】

责任编辑 钱昭君

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:djya202504137.pd原版全文