碎片化传播对大学生价值观的影响探索

作者: 温丽丽中国互联网络信息中心(CNNIC)2025年1月发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2024年12月,中国网民规模达11.08亿,其中,手机网民规模达11.05亿,网民使用手机上网的比例为 99.7% ,互联网普及率达 78.6% 。人工智能、大数据、网络新媒体等媒介技术改变了传统的信息传播方式,催生了碎片化传播现象。碎片化传播即在新媒体发展的背景下,尤其是移动互联网时代,完整的信息通过各种媒体的加工和传播,跨越时空与地域,形成一种零散的、分散的、多样的、可互动的涌现形式。这种碎片化传播现象,拓宽了传统信息传播的内涵与外延、加深了传统信息领域的横纵面、颠覆了信息获取的单向性,增强了信息样态的可视化与即时性,呈现出内容碎片化、速度高效性、方式多样化、主体多元化、时空无限性、受众多需求、过程复杂化、手段无序化、结果不确定等重要传播特征。

碎片化传播不可避免地影响了青年学生的学习和生活中,它既满足了快节奏、多元化社会中青年学生对大量知识的即时获取,又在“传播”中影响了青年学生价值观的形成和整合。习近平总书记曾强调:“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向"。顺应互联网时代发展的客观规律,考察碎片化传播如何影响大学生价值观具有重要的战略价值和现实意义。这既是守护青年学生群体网络“精神世界”的突破口,也是新时代高校网络思政教育创新的必由之路,更是影响未来整个社会价值取向的重要考量。

一

笔者在广东六所高校累计发放650份问卷,有效问卷为590份,有效率为 90.7% ,采用SPSSUA进行问卷数据分析。调查显示,碎片化传播深刻影响高校大学生的价值观。

(一)碎片化传播媒介使用现状

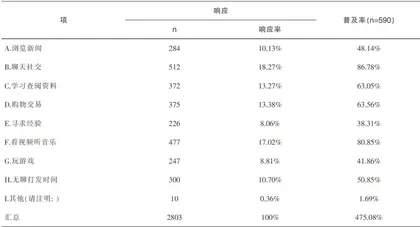

在最常用的上网设备调查中,94.75% 的学生选择了手机,确实存在资讯信息在“指尖”传播。大多数学生每天上网4小时以上C 66.1% ),浸润在各种信息传播之中。据调查,他们最常用的获取资讯信息的媒介载体分别是微信C 86.44% )、bilibili( 66.27% )小红书( 62.03% )、抖音( 57.97% )、微博( 49.83% ),资讯的获取渠道丰富而复杂。从表1问卷响应率和普及率来看,利用媒介载体最主要进行聊天社交、看视频听音乐、购物交易、学习查阅资料。由此可知当代大学生更为注重信息传播的交互性、娱乐性、知识性、多样性。使用网络传播媒介的同时,大学生是否清楚相关的法律约束?就“您是否了解关于网络平台言论的法律法规?如《中国互联网行业自律公约》”一问,选择“不太了解”的为 35.42% ,选择“不确定”的为 26.95% ,只有 8.64% 的学生选择“了解”。由此可见,大学生碎片化传播的参与及行为后果缺乏相关法律知识,需要提高网络素养。

(二)碎片化传播方式认可现状

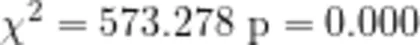

据调查数据显示,最关注的新闻类型排在前列的依次为娱乐八卦( 70.34% )时政新闻 64.75% )餐饮美食( 57.29% )、社会民生51.36% )教育文化 (50.85% ),整体偏向于休闲娱乐内容。而获取这些信息的方式更多的为被动浏览,如表2所示,被动顺便浏览占比较大 (42.88% ),被动按兴趣浏览位居其次 24.75% ),仅有少数学生会主动搜索浏览新闻( 15.59% )。当遇到大数据算法推送内容,超一半学生认为“还行,对关心的人和事有更多了解” (50.85% ),更有 23.39% 的学生认为“挺好的,不用费力搜索相关内容”。由此说明大学生接受碎片化信息传播的方式的是偏向于被动的,此状况令人担忧,因为根据信息推送的被动接受,容易使人受困于“信息茧房”。

备注:拟合优度检验时

(三)碎片化传播内容信任现状

在调查中,就“经常使用的媒体平台信息准确可信与否”一问题来说,超过一半学生认为“比较可信,但我会有自己的想法和判断,不会盲目” 55.25% ),在另一个问题“您是否会考证媒体平台信息的真实性”, 55.93% 的学生选择有时候会考证媒体平台信息的真实性。综上可知大学生对媒体平台发布的信息具有较高信任度,这个结果让人深思,因为媒体平台多而杂,尤其是人人皆媒体的自媒体平台散播的资讯信息并未经过严格的审查。自媒体上的主体观点容易影响学生对事件的判断吗? 26.1% 的学生直接给予肯定,选择比较容易影响,认为自媒体上的观点能代表多数人的想法,也超一半 58.31% )的学生认为视情况而定,承认部分情况影响。总体来讲,自媒体信息传播对大学生价值判断的影响是较大的。

(四)碎片化传播结果认知现状

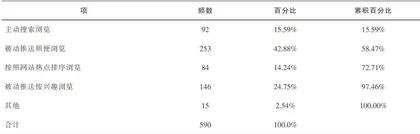

互联网信息碎片化传播时代,网络对学生的影响有利有。从表3的响应率和普及率来分析,多被认可的有利的方面为:通过网络拓展了知识面、更高效地利用零碎时间、更好地参与社交互动;普遍认为较大的端为难以静下心来阅读书籍、信息过于庞杂花费过多时间、娱乐过于丰富耽误学习。碎片化传播对学生价值观的影响如何,较多学生认为正面负面影响都有76.44% )。碎片化传播时代,大学生们认可度较高的互联网比现实生活中更具优势的地方在于:灵活高速获取信息 89.83% )多元的丰富资讯 84.92% )、更能放松愉悦心情C 55.42% )、轻松快捷购物(51.36% )、学习更高效便捷(47.8% )。综上可知,大学生群体对碎片化传播结果的自我认知较为明确,明知有利有,却仍然在线上线下交互的学习生活中“痛”并快乐着。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:djya202504144.pd原版全文

备注:拟合优度检验时

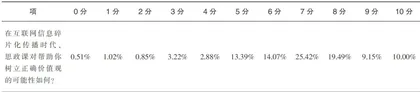

(五)碎片化传播下价值观重塑方法认知

据调查,对帮助大学生确立正确价值观的有效途径认可度较高的有:网络新媒体宣传教育72.88% )、典型事迹的榜样示范64.92% )、社会实践的体验体悟C 64.75% )、思想政治理论的教学C 60.17% )、红色资源的有效利用(51.53% )。碎片化传播对价值观的影响利兼有,大学生对思政教育帮助培育正确价值观抱有期待。对于“在互联网信息碎片化传播时代,思政课对帮助你树立正确价值观的可能性如何?”用0-10进行打分,如表4,有较多的人选择了7分。具体来讲,他们更希望思政课能有更轻松鲜活的传播正能量方式( 66.78% )能提供相关时政新闻的历史背景 (59.15% )能多帮助分析网络信息的真伪 57.97% )能提供更多网络意识形态案例 (52.03% )。碎片化传播时代,显然传统的思政授课形式不足以满足需求,如何在遵循碎片化传播规律之下更灵活地、更精准地、更迅捷地、更全面地给大学生提供价值导向,达到“供需”平衡以满足大学生价值观塑造需求,给当下思政教育提出了新的挑战。

经过上述调查研究发现,碎片化传播时代大学生的网络需求主要体现在“知”“情”“意”“信”“行”五个维度上面:一是“知”的维度,大学生们希望运用碎片化的时间从“指尖传播”中获取更多样、更迅捷、更便利、更有趣的知识;二是“情”的维度,大学生们渴望更便利、更隐私、更高效的社交,需要被理解、被共情,遇到问题需要用多样的娱乐视听转移注意力;三是“意”的维度,大学生希望自身的意见被更大群体重视、认同,甚至网络行为期待被效仿、传播;四是“信”的维度,网络世界多元化大环境中,希望能在不同价值观的碰撞中对自我认可的信念的寻求和自我意识的守护;五是“行”的维度,躲在“网络代号”背后以及对网络法律知识的淡薄,渴望不受约束的网络表达和不计后果的网络行为得以实现。

碎片化传播是把“双刃剑”,既满足了大学生“知、情、意、信、行"五维网络需求,在无序、无法、无度、无主流意识形态的引领下,亦将青年学生推向价值观困境的深渊。

第一,碎片化传播为青年学生带来了即时的信息流爆与丰富的知识片段,看似能满足年轻人零碎时间里充实自我的信息追求,但是这种瞬时的信息并非完整的知识体系,而是一个又一个的知识片段,只供了解局部、当下,缺乏具体知识背景、定义与解释,更甚者这些知识片段来自于大数据算法“投其所好"的推送,极易让青年学生陷入“信息茧房”而管中窥豹。

第二,碎片化传播带来的多样化、娱乐化、互动性的传播方式使青年学生产生新鲜感、满足感、愉悦感、成就感。这类碎片化传播对部分可视化知识的展示可能更为直观,但是会导致青年学生关注知识的传播形式多于内容,一旦严肃的知识、严谨的理论在传播过程中经过自媒体加工、分解、演绎、重构,则会导致信息吸收不准确,知识入眼不入心;另一方面,纯粹的视听快感的刺激和享受似乎能消除孤独、寂寞,填补空虚,但是会让青年学生在指尖滑屏中沉迷成瘾、耗费精力、浪费时间、荒废学业。

第三,碎片化传播使得青年学生成为信息的即时接收者、分享者、生产者,充当这种瞬时信息“载体”让青年学生拥有了简便迅捷收获信息和主宰信息的快感,能让他们感受到自我言论的被理解和自身价值的被认同。但是,网络上被动接受到的信息多于主动寻找的信息,无论是浏览新闻、网络购物、上网听歌、看短视频····大数据算法均能精准捕捉到青年学生的兴趣爱好、搜索习惯、多样化需求…从而主动罗列资讯、推荐信息,让人不自觉点击浏览。囿于算法和推荐,青年学生难主动跳出信息池域,亦难拒绝诱惑,从而陷入固定的“信息茧房”不易自拔。

第四,碎片化传播多元化信息的大量涌入、多元主体的广泛参与、多角度无限制对热点的截取传播,尽管为青年学生提供了更强的资讯现场获得感,增加了主体参与度,提升了对事物的包容性,但是容易让目标不明晰、信念不坚定的青年学生卷入这场盛大的信息“洪流”而难辨是非,身心俱疲。更甚者偏听偏信,受到背后网络资本的操纵,被利用的风险加大,成为各种意识形态“暗流”的棋子,危害校园、危害社会。

第五,碎片化传播提供了隐藏实体、释放主体的更为自由的环境,使得虚拟世界与现实世界交互,从而为青年学生提供了释放个体内在精神的空间,随时“隐身”评论、发言,更有深谱此道者还会成为某一领域部分网民的“意见领袖”,亦或有些人毫无忌违地进行情感宣泄,毫无底线地对意见不一者恶言相向,事实上网络虚拟世界中的“自己”已和现实生活中的“自己”完全不同,容易出现表里二样、言行不一的情况,严重者将会出现不负责任的网络行为,触碰法律或道德的底线。

结语

大学生网络需求通过碎片化传播表现为网络显性、网络隐形以及网络现实性,分别表现为以言语形式表达自我、以情绪形式表达自我以及以规模行为表达自我。这些隐藏在互联网背后的各类需求关联凸显了青年学生多元化、个性化、自主化的价值追求。而多元化的价值追求会弱化情感认同,个性化的价值追求会衍生出价值功利化,极端自主化的价值追求会挑战传统的教育教学模式,这些都是碎片化传播对大学生价值观带来的深刻影响,也是大学生碎片化网络需求给价值观培育带来风险困境,亟需探索思政教育引导下的价值观精准培育路径。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心(CNNIC).第55次《中国互联网络发展状况统计报告》[R/OL].(2025-01-17)[2025-03-05].https://www.cnnic.cn/n4/2025/0117/c88-11229.html

[2]新华社.习近平在北京大学师生座谈会上的讲话(2014年5月4日)[EB/OL].(2014-05-04)[2025-03-05].https://www.gov.cn/xinwen/2014-05/05/content_2671258.htm.

【注:本文系2022年度广州市哲学社会科学发展“十四五"规划共建课题(2022GZGJ108)项目成果;2021年度广东省高校思想政治教育课题(2021GXSZ073)项目成果】

责任编辑 钱昭君

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:djya202504144.pd原版全文