通情达理:初中语文跨学科主题教学的核心指向

作者: 蒋保华跨学科主题教学,就是引导学生围绕高统整的主题,综合运用多门学科的知识、思维和方法,开展协同性、探究性、长程性学习,获得广泛联结和融会贯通的能力。教育人类学家莱夫和温格认为:“学习是实践共同体中合法的边缘性参与。”[对于初中语文学科而言,学生在跨学科主题学习中能更多地汲取其他学科的科学思维、理性精神、批判能力和审美情趣等。也就是说,“通情达理”是初中语文跨学科主题教学的核心指向。

一、“通情达理”的内涵理解

“世事洞明皆学问,人情练达即文章”。通情达理,是指学生在语文跨学科学习中对自然事物的格物穷理,对社会人伦的明道赛续。具体而言,就是学生在语文跨学科学习过程中,打破学科壁垒,主动跨界联结其他相关学科的思维图式、行动范式、学习工具等,扩展思考视界,丰富探究视角,尝试多元方法,以解决真实、复杂而有挑战性的问题,获得对事物的本质性理解,提高语文实践能力和社会情感能力。

1.通情达理是从“学科封闭”走向“学科融通 的重要引擎

美国教育家杜威对现代学校的学科与课程架构有个有意思的比喻——“鸽子笼”,意谓各学科有自足的世界,彼此守好自己的一亩三分地。其实,每门学科都用自己独特的“学科之眼”观察、联结世界,用自己独有的“思维工具”分析、理解世界,用自己独创的“学科语言”对话、表达世界。所不同的是,语文学科尤其特殊。著名语言学家张志公有句名言“语文是百科之母”,语文学科所仰重的阅读能力、理解和表达知识的能力等,影响着其他学科的发展,也深刻影响着社会现实和未来的生产、生活和科学技术的发展。同时,其他学科有序的知识逻辑,又能打开学生的经验世界,体验更加丰富的情感,步入更加辽阔的精神世界,从而促进学生言语思维发育和言语实践智慧提升。初中语文跨学科学习,能在坚守学科立场的同时,有效弥合学科间知识的割裂,形成语文与其他学科的互涉共生关系,促进语文学科知识学习的深化。

2.通情达理是从“碎片知识”走向“完整经验的核心力量

从某种意义上看,学生时刻处于与语文相关的生活中,但往往也造成“认知重负”,累积大量的碎片化知识。初中语文跨学科教学,就是让学生“站起身来,环顾四周”,在更大范围内看到不同学科知识之间的彼此关联;就是让学生在动脑、动手、动情、动心中“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,了解沸腾的社会生活,获得立体的、生活化的知识,特别是价值性知识、真理性知识;就是让学生迈向更精微的心灵世界和复杂社会,学会以开阔的视野观察问题,以灵活的思维分析问题,以融会贯通的方法来解决问题,以更畅达的语言刻画现象、把握结构、揭示本质。

3.通情达理是从“单向发展”走向“完全人格'的价值旨归

培根认为:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩。凡有所学,皆成性格。”在语文跨学科学习过程中,学生不仅拥有了文学的诗意、史学的冷静、哲学的深邃、艺术的浪漫,还学会了科学观察、动手实验、理性推导,学会了长程思维的聚精会神、心智磨砺的全力以赴、成果表达的精益求精,从而达成人格的整全。简单地说,当不再拘囿于语文学科时,我们获得的不仅是广阔的知识背景,更是丰富的心灵和有趣的灵魂;同时,我们在协同性探索和创造性解决问题的过程中,既确证了个人的力量,又深切感受到与其他人共在的意义。用马克思·范梅南的话说:“言语并不能产生事物的本身,仅仅能够唤醒对事物的意识和清晰的看法。”[2拥有更多重的思维浸入视角、更多元的技术研究工具,能让我们获得更理性的洞察和更深刻的理解,从而增强言语实践智慧,发展完全人格。

二、初中语文跨学科主题教学的模型架构

初中语文跨学科主题教学,是一个“动之以情,晓之以理”的过程,即促进学生兴发学科感情、求知热情、探索激情,通晓人世伦理、语文机理、做事道理;也是一个基于语文、跨越语文、回归语文的过程,即以语文核心素养为基点,主动联结其他学科思维、方法、工具等,获得对事物的本质性理解,增长语文学科实践智慧。

初中语文跨学科主题教学在这些共有的质的规定性的基础上,也有其学段的特殊性。初中学段是学生从以感性为主跃迁到以理性为主的中间地带,是从注重具身体验为主进阶到注重逻辑推理的转折阶段,是从强调观察调查为主迭代到强调实验研究、讨论发布的升华阶段。

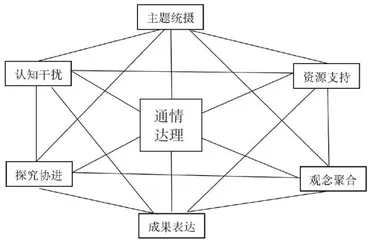

在这样的思考基础上,我们可以整体架构出初中语文跨学科主题教学模型(见图1)。“通情达理”是其核心指向,通过主题统摄、认知干扰、资源支持、探究协进、观念聚合、成果表达等锚点,来精准刻画高品质的语文跨学科主题教学历程。从图1可以看出,这不是一个线性的教学流程,而是立体的交叉结构,并以“通情达理”为目标旨归。

主题统摄,意在强调主题的包容性、统领性和一贯性。主题的选择不是简单地以项目名称、研究话题来代替,而是从学生语文素养整体培育的高度,聚焦学科理解、学科实践、思维进阶、语文要素等角度,镶嵌其他学科的前瞻成果、研究方法、生活素材等,步人学生语文实践研究深具挑战性的腹地,拎出一条跨学科研究的主题线索,并用具有吸引力、召唤性和趣味感的语句表达出来,从而达到“以小切口见大世界”的效果。

认知干扰,意在强调打破学生原有的语文认知平衡,针对语言知识、言语现象、学科生活、语文理解等固有成见设置具有挑战性的任务,形成一定程度的学生刚好能应对的认知冲突、观念迷思、范式矛盾,促进学生与新的有意义的元素(问题、实验、资料、方法等)进行对质诘问,促进他们主动沉浸于语文跨学科探索研究中。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250303.pd原版全文

资源支持,意在强调学习的供给侧结构性补给。能开拓学生的知识视界,为学生提供大量的与本主题相联结的多学科知识,特别是学科前沿研究成果;能围绕学生在跨学科学习过程中可能出现的思维断层,给予多学科思维工具、实践支架支持,比如问题链、知识图谱、资源清单等;能积极引入跨学科教师、非遗传人、科研专家、研究学者等智库人员,让学生能“像专家一样”去观察、实验、研究、思考与表达。

探究协进,意在强调多视角、多维度、多主题、多方法、多路径的协同探究。探究不是仅仅发生在语文学科领域,而是发生在语文与其他学科的交叉地带;探究不是仅仅对语文知识本身的探寻,而是探寻综合解决问题的思维图式和行动范式;探究不是个体慎独式的个体摸索与思维精进,而是作为研究共同体的一员的实践探索与奉献智慧。

观念聚合,意在强调积极拥抱伟大的想法,耐心倾听他人的观点,全面省思自己的思考视角、思维秩序、思想方法,积极形成自己完整而有识见的思维景观。在此过程中,一方面要让学生“退后一步”观思,对原有的观点进行重组、优化和推论;另一方面,要让学生学会“通过理解他人,绕道理解自己”,能从不同学科视域融合中生成持久理解、本质理解的学科大观念,从而更全面、更透彻、更深刻地理解语文、学习语文、用好语文。

成果表达,意在强调语文跨学科学习实际上是为学生提供一个广阔的、生动的、具体的成长境脉,而不是一个知识传输或一种方法告知。从显性角度看,是观察报告、实验研究报告、调查报告、策划方案、主题海报等学习成果;而从深处来看,则是语文素养中所要求的设计思维、思辨能力、理性精神、直觉想象、原创表达等,而这些都是在跨学科实践研究中孵化出来的。

三、初中语文跨学科主题教学的实践理路

初中语文跨学科主题教学,是让学生沉浸到真实的社会文化生活情境中,以言语实践为基础,灵活迁移所习得的多学科知识与技能,以解决复杂而有挑战性的问题,整体提升语文素养,发展综合统筹之智,成为一个通情达理的人。

1.跨界与联结:步入学科实践的“最近发展区"

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,跨学科学习要“引导学生在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域;围绕学科学习、社会生活中有意义的话题,开展阅读、梳理、探究、交流等活动,在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提高语言文字运用能力”[3]。初中语文跨学科主题学习,聚焦的是当下不确定性、复杂性的现代社会生活现象,包裹着多学科的学科内容、学科经验、思想方法,学生仅依凭单一的、线性的语文知识储备、思维方式和价值观念,是无法迎击这些挑战的。

西方有句谚语:“不打破鸡蛋,怎么煎出荷包蛋?”语文跨学科主题学习的任务,大多是高度模拟或沉浸社会生活实践和学术研究活动,需要学生积极主动地跨出语文的边界,引入计算思维、模型建构、数理逻辑、科学实验、艺术表现等,为的是能从更多思维视角分析问题根源,采用更多种思想方法探寻解决方案,从而更好地拓展语文学习的境界,开展类型丰富的言语实践活动,助力学生语言文字运用能力的提升。

具体而言,初中语文跨学科主题学习,需要从不同视角看待事物,形成鉴别、比较、联系、综合等解决复杂问题的能力。比如,联结理科课程的科技活动,联结身心发展的校园调查,联结社会热点的发言讨论,联结文化理念的主题研究,联结社区(社团)生活的文化活动等。在这些内容领域,学生撰写实验研究报告、发布调查报告、列出发言提纲、分享研究成果、记录活动过程等,其实是在用各种形式提高语言文字运用能力。

以统编语文教材八年级下册第四单元教学为例。在学习了四篇演讲词后,可以围绕当下热点设计话题—“绿色出行的成本”。这个主题有很强的统摄力,需要学生在长程的探索建构中始终保持辩证思考,并逐渐提出自己的判断和观点,诸如时间成本、经济成本、生态成本等。同时,“绿色出行”作为一个陌生概念,又形成了一定程度的认知干扰,它的内涵、市民对它的体感、它对自身生活的影响等,对于学生而言都形成了一定程度的挑战。于是,学生需要从语文世界跨出来,调用联结道德与法治、物理、数学、生物等学科知识与思想方法,全面理清“绿色出行”的内涵理解;同时,又要回到语文,通过访谈、调查、讨论以及文本资料分析等言语实践,联结社会学、管理学、人类学、生态学等知识经验,从多重视角理性分析“成本”之间的高低,从而不断完善自己的观点。在此基础上,结构化演讲的内在逻辑,并用翔实有力的数据和证据支撑观点,进行通情达理地演讲。这样的跨学科学习,不仅使学生形成了新的知识结构和探究路径,更促进了在“演讲”习得之路上对事物发展规律、思维规则、思想论证方法的深度洞察和精准把握。

2.境脉与涌现:迈向言语表达的“非共识创新

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,跨学科学习要“以设计、参与、调研、展示为主”“能运用实证性材料对相关问题作出合理的解释与推断;能通过梳理、分析材料提炼出自己的看法;能有条理地列出提纲,用策划书、调查报告、小论文等形式发表研究成果”。[4在传统的语文课堂中,教师比较注重学生的听说读写能力的提升,让学生获得事实性知识、概念性知识;而在跨学科学习中,教师更强调突破语文本体性知识,让学生在观察、研究、实验、访谈等丰富的语言境脉中,习得程序性知识和反思性知识,不断涌现主体性、创造性、建构性的观点。

俗话说:“马渴思饮长江水。”初中语文跨学科学习设计的基本要义,就是让学生走出语文常规学习的“舒适区”,沉浸到更为辽阔的“与语文相关的”社会文化生活的境脉中,形成跨界联动,解决问题的“本领恐慌”,在一筹莫展的“思”之磨炼中升华为深刻的洞见,并展开热情而动人的跨界研究。这样的境脉,往往由文化境脉、自然境脉、场馆境脉、网络境脉等组成。这些境脉中有生命充分展开与尽情绽放的辽阔时空,有身心亮与知行合一的行为主体,还有横向联结与纵向进阶的课程内容,从而让“思”深深扎根于“场”的学习生活。而这样的境脉不等同于外在的环境或活动的场域,而是埋藏着隐秘的情理线索。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250303.pd原版全文