统编高中语文教科书名家评语内容分析与教学空间生成

作者: 吴信宇 韩后统编高中语文教材作为语文课程的凭借,吸收了众多优秀名家的文学评论。语文教材课文系统中的文本有很多是经典名作,此类文本在进入教材之前就拥有众多读者,成为教学文本后更是被广泛关注、鉴赏和研究,因此也产生了海量的文学评论类文献资料。这些方家评论随着被评作品代代流传,与文本映照联系,呈现出序跋、目录、注疏、笺注、书信、评点、诗格、诗品、诗话、论诗之诗、词话、选评、选文摘录等多样形式,建构起了文学批评的重要样态,是“辨章学术,考镜源流,鉴赏治学”的学术资料和有待重视与教研开发的语文教育资源宝库。科学有效地整合利用此资源,是主动适应课程改革、培养学生语文核心素养、创新语文教学方法、创建教学中的文学艺术空间的有效路径。

一、教材中的名家评语考察

1.语文教学视域下的名家评语概说

王荣生在《语文科课程论基础》中论述,对于定篇的分析和评价应该是有标准答案的,所谓标准是当前学术界所推崇、认可的解读,是文化、文学等专门研究者对该作品的权威解说;这种标准不是唯一的,只要是没有被学术界所否定的解读,都应该被当作评价的答案。[]延伸开来,这类权威解说、评价的答案就可以是众多的名家评语。

在众多的文学评论中,名本名家的评语往往被广泛接受和认可,其往往与作者作品背景、情志风格、文本主题、人物形象、赏析手法等的介绍和评述相关联。本文研究的名家评语就是呈现在统编高中语文教材中,由文学或语文教育领域的杰出人物对语文文本、背景、文学理论方法等作出的简短有力的书面化评论性话语。根据教材的选文特点,这些名家评语以古代文学的诗词评语居多,不乏诗话和评点,除此外诸如序跋、书信、选评、笺注、论诗诗、近代文论等文学批评形式也有涉及,同时亦有现当代的相关著作的精辟评论之语。这些评语对教材的课文内容进行评价与补充,能在教学阅读开展的全过程中帮助学生走进文本、了解作者,它们以简短精妙的评语形式,为教学提供鉴赏文学、文化问题的思路,打开文学批评的视界,引导学生在文本中“剖析问题”,进一步提升自己的鉴赏与探究意识,增加文学阅读深度和敏感度。[2]

2.名家评语在统编高中语文教材中的编排分析

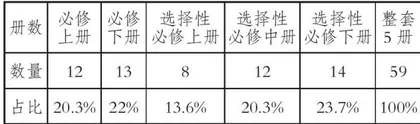

在规定好的版面和相对固定的内容含量中,课程教材选编的内容需要有所整合、有所取舍,详略得当。因此在课程标准下,语文教材在选编名家评语的同时,更需要对其进行合理的编排,使得其匹配整个教材系统的分布。本文根据统编高中语文教材的基本册数和单元数安排情况,以上文论及的名家评语概念为筛选要求,以表格的形式进行分类别、分主题的统计分析,数据报告见表1。

从表1可知,统编语文教材5册总选编名家评语59条,其中选择性必修下册选编14条,占比最多;选择性必修上册选编8条,占比最少,分布上存在一定的不均衡。从整体上看,各册书平均12条,数量总体相对合适。必修阶段选编情况呈正增长,选择性必修阶段亦是呈现正增长,符合“分阶段书本须具备层层递进的内在逻辑”的课标要求。

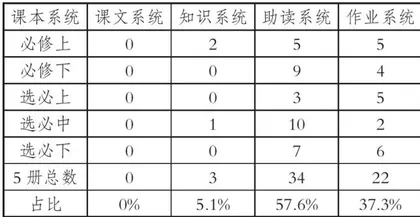

由表2可以得出,名家评语在教材系统中的编排有集中分布点和重点区域,在各系统上的分布呈现出集中与离散的两种明显情况。课文系统0分布,知识系统收录总数为3,助读系统和作业系统为分布的集中区,收录数分别是34和22。从名家评语的性质来说,课文系统和知识系统较少需要名家评语的加人。名家评语集中在助读系统和作业系统是有利于其发挥教学功能和价值的。

课文系统根据课程标准要求,选编古今中外经典名篇,涵括散文、古典诗词、议论文、说明文、小说等多种文体。通常选文作为被评论的对象,少有名家评语出现在此系统中。学者顾黄初与顾振彪在《语文课程与语文教材》中建构语文教材知识系统的时候,认为语文教材知识系统主要由听说读写方法的知识、文体的知识、语言的知识、逻辑的知识、文学的知识构成。3其中,文体知识、语言知识、审美知识等部分可能会出现名家点评和解读,引用到部分名家评语。语文教材的知识系统存在有名家评语,关涉到阅读方法评价、写作方法评价、问题评价、审美评价等多个方面,是名家评语编排中的重要存在区域。

在教材的编排上,编者有意将不少的名家评语编排在作业系统中,使其能够充分与作业活动的表述相联动。名家评语在作业系统中的条目达到22条,占比 3 7 . 7 % ,仅次于最多的助读系统。在此系统中,名家评语常以选文内容总结的形式参与到作业题目的表述中,成为提供给学生的学习材料、探究材料、讨论材料。名家评语的另一种形态是作为活动的引子和例子,发挥导入功能、示范功能。名家评语作为点评,深刻的批评意识和思辨精神凝练于其中。这类名家评语通常出现在必修教材的单元学习任务、选择性必修教材的单元研习任务以及学习活动单元中。

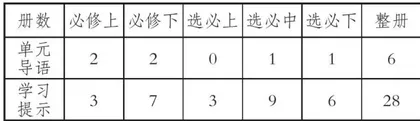

选编在语文教材助读系统中的名家评语是所有系统中数量最多的,共有34条,占比 5 7 . 6 % 。这种编排数量上的结果显示,编者在选编名家评语时密切留意的是名家评语的助读性质并有意发挥其助读功能。在助读系统中分析,名家评语分布在单元导语和学习提示两大板块,分别是6处和28处(见表3)。分析整套教材,绝大部分的名家评语被编排于助读系统,以帮助学生理解文本、掌握辅助学习方法,提升学生的自我思考和自我学习的能力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250307.pd原版全文

名家评语作为一种文学上的评论,具备精简凝练的特质,编者将其用于单元导语的开头以塑造学生对整个单元选文的总体印象。在编排上,名家评语6次出现在单元导语板块,并且具体安排细节相近。就名家评语的总体分布而言,学习提示板块对其的选用是最多且最突出的,共有28处。学习提示紧贴于每一课的正文之后,成为每一课中的固定板块内容,总体为一至三段相联系的文字。名家评语便作为重要内容安插在其中,如在《茉苣》一课后的学习提示板块,名家评语中有对诗歌意境的诗意描述,使学生能更好把握古诗所述的内容和体会诗中美好意境。

名家评语在学习提示中也常作为一种表述上的引子,辅助思考问题的设置,引起学生的思考,如《登高》一课中以宋代罗大经的评语作为助读材料的引子,引导学生对此诗作出品析。

宋代罗大经曾说“万里悲秋常作客,百年多病独登台”一联含有八层意思(《鹤林玉露》),试就此联作一番品析。[4(必修上册第三单元《登高》学习提示)

二、统编高中语文教材中名家评语的分类及教学价值

1.教材中名家评语的评论内容分类及教学价值

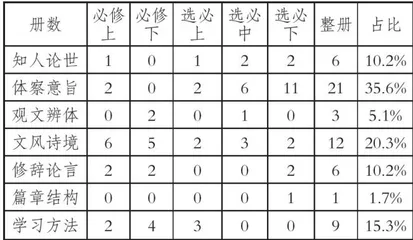

教材中的大部分名家评语直接归属于古典文学批评一类。朱光潜谈“中国人的心理偏向重综合而不喜分析,长于直觉而短于逻辑的思考”[5],中国古典诗词评论不以西式逻辑结果严密见长,但也有共同的批判基础和思维模式。刘勰《文心雕龙》和钟嵘《诗品》正如清代章学诚所言,《诗品》之于论诗,视《文心雕龙》之于论文,皆专门名家勒为成书初祖也”。根据两本著作,后世衍生出代代发展的文学批评理论和样态。结合文评研究和古代诗话,以语文教材所收录的名家评语作为样例,名家评语从内涵上可做出分流比较。在论及语文教学中的知人论世、涵泳咀嚼、融汇诗境、体察情思后,统编高中语文教材中名家评语可分为七个部分(见表4)。

(1)知人论世:作者才情与思想评论

在古典文学批评和语文教学中,“知人论世”常被作为鉴赏的基本手段,是观达作品意旨的重要通道。统编语文教材也将关于作者才情与思想的名家评论置于系统之中,使得知人论世的文学批评方法有形象的实例供学生接触了解。此类名家评语数量不多,整册书中共6处。教材中的作者才情与思想评论可分为“品格”“成就”“人文关系”三种不同类型。一是以人格评语丰富道德情感教育。在教材的名家评语中,有一则直指出了《陈情表》作者李密的天下至孝。二是立德立功立言的作者才情观。在选择性必修上册第三单元《老人与海》一课的学习提示中,有一段源自1954年诺贝尔文学奖颁奖词“早期做新闻记者的经历,使得海明威拥有了一种‘非同寻常的艺术自觉”[7],对海明威的生平经历及其小说创作风格的灵感自觉做出了简要的点评。

(2)体察意旨:诗文情志评论

文学本就是情感意志寄存的载体,其用不同的文字组合和篇章结构抒发作者本人的情怀志向。诗文情志评论类的名家评语在教材中共有21处,占比 3 5 . 6 % ,是所有评语中最多的一类,反映了教材编者在所有评语中更侧重于评语在诗文情感态度与价值观方面的助读作用。在“志理”一类的选文中,教材中用到了学者柳诒征对《老子》的中心思想的评论,强调了《老子》四章中的“有”和“无”,“知人”和“自知”,“胜人”和“自生”,就是“对待”关系;吴楚材、吴调侯《古文观止》点出《屈原列传》与《史记》中的其他许多传记不同,《屈原列传》在叙事中融入大段的议论,论中有情,直抒胸臆。在“情感”一类的选文中,《诗经·秦风·无衣》一文后就有朱熹《诗集传》对此的评论,他指出秦风《无衣》背后有秦人的尚武精神、勇武气魄和同仇敌汽的团结之风。名家针对名篇作出的“情感志向”上的评价能呈现给学生直观的文章主旨感受,使其有凭借地进入对诗文情志的凝练理解之中,并且以文学的形式唤起语文对话场域中的价值共鸣和情感熏陶。

(3)观文辨体:诗文文体风格评论

对文学作品的文章体式的批评讨论是文艺理论的重要研究内容。统编语文教材中融会贯通,收录有诗歌、散文、小说、说明文、议论文、通讯等众多不同文体的文本。区分不同的文体有利于学生更好地把握文本的典型特征和关键内容。相应地,教材中便出现了一些关于诗文文体的评论,对不同文体的关键问题作出名家解释。这些评语主要集中在必修下册,多聚焦于小说和悲剧的大定义上。有关于此的评语的发出者均是鲁迅先生,分别写在《再论雷峰塔的倒掉》和《我怎么做起小说来》。其评语表现了悲剧这种文体的价值内涵,圈定其是毁灭的,核心是人生的有价值的东西。小说文体评语则是鲁迅《孔乙己》《故乡》一贯表露出来的入木三分的辛辣揭露,呈现黑暗,引起思考和疗救。关于文体问题的名家评语在实际的教学之中可成为学生掌握文体典范特征的重要抓手。在名家的释义之中,加深相关文学表述,增加对文学基本分类的整体观感。

(4)融汇景情:诗风意境手法评论

刘勰的《体性》从分类界定的角度出发,把作品风格凝练为八种类别:“若总其归途,则数穷八体:一曰典雅,二曰远奥,三曰精约,四曰显附,五曰繁縟,六曰壮丽,七曰新奇,八曰轻靡。”[8]其所言从语言风格出发,在梳理总结前人关于文体风格的评说的基础上加以创新,后代文学批评在关涉作品风格时常遵循刘勰的思路。本文的诗风意境评论所概括的范围较广,广义上理解就是对一作品的凝练性的整体评论,狭义上可分为文章诗词风格、诗文的具体内容、诗词中的意境画面和诗文中的写作手法的评论。教材中对此类评语的引用有12处,占比 2 3 . 6 % ,仅次于最多的体察意旨类评语。在必修上册第二单元中,教材就用清代方玉润在《诗经原始》对《荣苣》诗歌意境画面的评论“田家妇女,三三五五,于平原绣野、风和日丽中,群歌互答,余音袅袅,若远若近,忽断忽续,不知其情之何以移而神之何以旷”[9]。借助于此,大家对诗中画面更有联想的画面感

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250307.pd原版全文