基于质疑的史论思辨性阅读实施

作者: 许君怡统编高中语文教材选择性必修中册第三单元选取了史传和史论作品各两篇,围绕古代经典历史著作的研读,引导学生了解和尊重历史,传承以史为鉴的文化。史论是总结历史经验教训的说理性文体,需要学生深入文本逻辑,把握论者观点,运用批判性思维审视作品,形成自己的认识。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》将发展逻辑思维作为课程目标,强调批判性思维的运用,要求思辨性阅读“把握作者的观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑”,阅读文本时“分析质疑,多元解读,培养思辨能力”。《过秦论》作为一篇经典的史论作品,具有独特的论述风格和说理艺术,结尾简短一语留下了丰富的思考空间,以此为切入口探究观点,在质疑中深化理解,提升思辨的能力和品质。思辨性阅读依托批判性思维,是一个不断质疑、探究的过程。在思辨性阅读中,文本构成反思的前提与基础,基于文本,立足思辨一从文本实证到作者意图的探究,最后落脚于学生的自我反思。[2]

一、基于文本细读的质疑路径

基于文本的质疑是思辨性阅读的出发点,在文本细读的过程中产生疑惑,进一步发现问题、明确问题,以问题为引领回到文本中探究与求证是思辨性阅读的基本路径。就史论阅读来说,最初的疑惑往往是从文言语义开始的,质疑的过程沿着语言的形式层进入意义层,明确质疑的过程也是深入理解文本的过程,而质疑本身也在不断地深入。

1.质疑的起点:从语义理解到逻辑分析

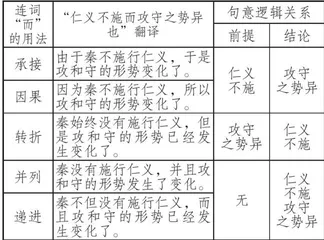

“仁义不施而攻守之势异也”明确指出了秦亡的原因,但这种明确更多是一种明示,缘于文本在结构上将其置于末尾,作者在文章最后点明观点,是整篇文章水到渠成的体现。由于“而”作为连词本身的语义模糊性,本句句意并不清晰。“而”在句中的用法有以下几种可能(见表1),不同的用法导致了句意的不同理解,也呈现出不同的逻辑关系,使得文章观点的理解存在分歧。

对主旨句的细读从语义的理解进入逻辑的分析,有助于观点的进一步明晰。根据句意逻辑分析,文章总结秦亡之论的观点有三种可能:其一,秦未施行仁义从而导致攻守易势而灭亡;其二,秦未能权衡时势,根据所处之势选取武力之道或者仁义之道;其三,同时肯定了施仁义和审时势对于秦亡的重要性。基于文本的质疑是思辨性阅读的出发点,观点应该是明确的,但观点的探究可以是开放的。从明确的语句出发,在语义理解中发现问题,在逻辑分析中明确问题,进而形成争议,只是质疑的起点,接下来还需要带着问题,进人文本逻辑中去探究,在文本实证的过程中佐证自己的判断。

2.质疑的深入:从文本逻辑中阐释问题

根据思辨能力层级模型[3],基于对主旨句的理解和分析,学生能够比较和区分不同的观点倾向,形成自己对于文章观点的初步判断,接下来,则需要深入文本重新梳理行文结构和论证思路,以对于文本逻辑的阐释作为证据来佐证自己对文章观点的判断。不仅如此,在课堂交流讨论过程中,对自己所否定的观点提出合理的质疑或做出有力的反驳,才能更好地维护自己所持观点的合理性。

文章的行文结构十分清晰,前三段叙述秦的崛起、兴盛和统一,秦在与九国的对抗中获胜,一统天下,由攻势转为守势;第四段写到陈涉的揭竿而起,秦在守势中迅速灭亡。通篇对比,铺陈史实,气势浑然,但综合全篇的论证思路会发现,全文的议论集中在最后一段,通过不同势力的对比,用两个“何也?”提出疑问,最后直接得出结论“仁义不施而攻守之势异也”。从文章所述内容来看,着重呈现的是攻守势异的结果,不同时期的举措基本没有施行仁义的体现,正是雄心与武力帮助秦走向巅峰。由此看来,秦始终没有施行仁义,将仁义不施视为攻守势异的前提显然是不合理的,如此,也无法论证仁义不施和攻守势异的同等重要性。从文本自身的逻辑出发,“不施仁义的武力之道可以帮助秦走向统一,但秦始皇统一全国之后施行的更为严酷的‘愚民、防民、弱民’的‘仁义不施’之策,自然加速了秦的灭亡。”[4审度时势,以攻守之势的转变为前提选取合适的策略,秦统一之后应施行仁义之道,这一观点阐释更加符合文章的本意。

然而对观点的探究并不应到此为止,在对全文论证思路的分析过程中,不难看出全文基本是以叙代议,这一艺术手法上的特色对于论证来说也许会产生新的质疑。从论证方式来看,全文的论证过程以对比的方式呈现,无论是力量双方的对比还是不同阶段的对比,都气势充沛、极富感染力,但这种对比能否视作对比论证呢?毕竟构成对比的是史实的叙述,但对史实的分析议论却极少,而最后的观点也是直接提出的。从论据来看,铺陈历史固然丰富,但其客观性与真实性问题显而易见。一方面,对照客观历史事实,如“秦人拱手而取西河之外”“九国之师,逡巡而不敢进”无疑是夸大了秦的战绩而弱化了诸国的伐谋;另一方面,秦在历史上真的没有施行过仁义吗?文章在论据的选取上显然是有所偏向的。可见,观点本身的模糊性不止在于语义引起的句意逻辑模糊,深入文本的论证过程更能发现文本逻辑本身的漏洞。然而这些逻辑上的漏洞难道作者意识不到吗?对于一篇有逻辑漏洞的史论文我们应如何看待其价值呢?对观点的探究仍需继续深入,也更需要我们对文章进行审慎思考,抱以更加客观理性的眼光。

二、基于质疑,与广阔的历史语境对话

在解读文章观点的过程中深化对于文章的理解,既要感知其说理的文采和气势,也要辩证思考其论述的合理性与不足,从而结合文章的写作手法去理解作者观察历史的角度。本单元的单元主题为“回到历史现场”,旨在引导学生在阅读历史类作品时,联系历史背景,回到特定的历史文化现场,结合时代因素、作者的思想经历,客观、辩证地理解史家观念、史评立场。如果仅凭文本自身无法得到确切的解读,则应带着疑问回到历史语境中去探究,借助外部关联文本的补充阅读回到特定的历史文化现场,与广阔的历史语境对话,探究文章的写作意图,深入理解贾谊处在他的时代与立场之下写作这篇《过秦论》以史鉴今的深意。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250308.pd原版全文

对文本观点的深入探究离不开对于作者写作立场的把握,值得注意的是,思辨性阅读对于作者立场的把握应包含三个层面:一是政治立场,二是观察视角,三是表述身份。5这三者往往交织呈现。把握贾谊的史论立场,需基于古代经世致用的传统文人身份,既要进入贾谊所处的汉初历史时期,去看待作者站在汉初社会现实视角反思秦亡之史的历史观察视野,也要进入贾谊本人的写作语境,理解贾谊民本主义的政治思想和为人臣子的政治立场,从而深入理解作者的写作意图。

1.回到历史现场,理解现实针对性

《过秦论》作为一篇史论,具有议论的现实针对性,回到作者贾谊所处的西汉初年社会,从汉初的社会现实着眼,理解文章的现实针对性,从而理解作者贾谊是站在何种观察视角去回望秦亡的这段历史的。联系贾谊于文帝二年所上《论积贮疏》片段:

今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也;淫侈之俗,日日以长,是天下之大贼也。…生之者甚少,而靡之者甚多,天下财产何得不蹶!汉之为汉,几四十年矣,公私之积,犹可哀痛!失时不雨,民且狼顾;岁恶不入,请卖爵子。既闻耳矣,安有为天下贴危者若是而上不惊者?

夫积贮者,天下之大命也。苟粟多而财有余,何为而不成?…今殴民而归之农,皆著于本;使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

西汉初立四十年,根基未稳,社会凋蔽尚未恢复,边境尚有匈奴之患。权贵豪门淫奢之风渐长,大量侵占土地,生活奢靡,对百姓剥削严重,而农民破产流亡,天灾人祸不断,民不聊生。贾谊建议汉文帝以农为本,安定民心,重视民生,增加物质财富积累,维护社会统治。

从贾谊所着眼的汉初社会现实问题回望秦亡之史,学生不难看出作者选取的史实与当下的关联:《过秦论》开篇指出秦孝公“内立法度,务耕织”,秦的崛起依靠武力,也离不开强大的物质基础作为国力储备,汉朝也急需物质积累壮大国力;秦统一天下后用严刑峻法“弱天下之民”,百姓苦不堪言才会有“天下云集响应,赢粮而景从”,这也是汉朝统治者需要警惕的。贾谊始终怀有强烈的社会责任感,以汉王朝的兴衰作为史论的出发点,借秦亡之教训警示统治者以史为鉴,以期稳固汉王朝的统治。所谓“以史鉴今”,正是以天下为己任的文人透过对历史的观察展现对于当下社会现实的态度和思考。

2.回到写作语境,理解作者意图

从汉初的社会现实出发,贾谊的论说始终与社稷民生息息相关,其《论积贮疏》也正是针对社会现实的上疏,安定民生、以农为本的主张体现出贾谊鲜明的民本思想,这与《过秦论》中施行仁义的观点有着内在一致性。为人臣子,贾谊的《过秦论》以“赋”的手法实现“论”的目的,论史讽喻,论秦之过实则是隐晦地论今之过,委婉地批评时政以引起统治者的警觉。

作为《过秦论》上中下三篇的上篇,以赋体渲染秦亡之史,兴亡之变令人心惊,直观地给人以警醒,极富艺术感染力且见解深刻,更多观点的细致阐发则转入《过秦论》的中下篇,结合《过秦论》中篇选段:

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私权,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。夫兼并者高诈力,安危者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。孤独而有之,故其亡可立而待也。

是以牧民之道,务在安之而已。天下虽有逆行之臣,必无响应之助矣。故日“安民可与行义,而危民易与为非”,此之谓也。

兼并天下要推崇诡诈和武力,安定国家则要重视顺应时势稳固权力。秦王不信功臣,不亲百姓,不行王道而重刑法,仍然以诈力为先,行暴虐统治而轻视仁义,守天下时没有变化策略,依然沿用取天下时的做法,王朝灭亡也是必然。贾谊通过对“取与守不同术”的分析提出了自己的“牧民之道”:守天下重在安民,稳固统治应使百姓安定,行仁义王道,人民自然顺服。

教材选取的《过秦论》上篇气势恢宏,秦横扫六合崛起,不过二世覆灭,成败异变令人心惊,作者以此引起统治者警觉,核心观点卒章提出,转入中下篇仔细阐述,细致分析了秦的过失,并提出自己的政治主张。中篇“取与守不同术”的观点其实也进一步阐释了“仁义不施而攻守之势异也”:作者基于西汉初期的社会现实,为了维护汉朝统治的长治久安,主张施仁义重安民的政治思想,强调审度时势采取适合现实情况的策略;攻取天下可凭借武力,守天下时应施行仁义与民休息,指出秦人不懂“攻守之势异也”,推行暴政导致王朝速亡。

三、反思质疑,对话自己

基于对文本内容的初步认识,进而探究文本的核心观点——“仁义不施而攻守之势异也”,在探究观点的过程中产生疑问,深化思考,对话历史语境,理解文章写作意图。从文本的语义模糊出发,是第一重质疑;深入文本逻辑发现不合理之处,是第二重质疑;回到历史语境中,为文本的观点寻找注解,这是第三重质疑。以质疑的层层深化推进观点探究的深广度,从句意到文本,从文本到写作意图,深入阅读文本,回到文本所属的历史语境,由文章进入历史,由历史理解文章。然而质疑并不以理解文章为终点,质疑与探究的过程离不开反思自己之前的阅读行为与理解结果,不断形成新的思考与判断的过程也形成了属于自己的认识和评价。

结合本单元另一篇史论《五代史伶官传序》以及必修下册所学的《阿房宫赋》《六国论》进行综合性的梳理评价,既要看到每篇文章独特的艺术风格,也要看到其说理艺术与写作意图的内在一致性,着眼作者所论历史教训与作者所处社会现实之间的关联,进一步思考作者立场的现实针对性和历史局限性,客观认识史论文“以史鉴今”的写作目的。结合单元研习任务“历史的评说”,尝试写作短文对本单元的两篇史论提出质疑或进行辩驳,基于《过秦论》质疑过程中形成的理解,迁移探究《五代史伶官传序》的观点和论证过程,辩证看待两篇史论观点的合理性和论证上的不足,进一步明确自身态度立场,参考历史资料丰富论据,补充完善自身观点,清晰表达自己的理性思考。作为读者,阅读的过程不只是理解文章的过程,也是建构自身认知的过程:进入文本,在细读中发现问题,分析求证,联系历史语境,把握史论的观点和作者的立场。跳出文本,拓宽历史视野,立足当下,从读者的角度出发,辩证看待文章的说理,审视作者的立场,认识史论的价值。

思辨性阅读依托批判性思维,在阅读过程中祛除不假思索的思维惯性,敢于发现问题并质疑其合理性。质疑始终没有结束,只会在不断的反思中带来新的质疑与思考:求证探究的过程早已不止于最初的疑惑,而是在对问题的追问中延伸思考,从而获得更深入的理解;理解的深化也并非为文章的解读寻一个既定的“答案”,而是基于文本拓展思考的空间和理解的深广度。建构审慎思辨的阅读路径,促进认知结构和思维的发展提升,最终以更深广的认知塑造自身。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:19.

[2]余党绪,略论思辨性阅读的内涵、路径与意义[J]语言战略研究,2024,9(1):26-35.

[3]成倩.基于古代论说文文体特征的思辨性阅读教学[J].中学语文教学参考,2023(36):21-23

[4]刘永超.史论文思辨性阅读的实施:从“质疑”到“反思”一一以《过秦论》《六国论》教学为例[J].语文教学与研究,2020(14):158-160.

[5]郑桂华.把握作者立场,提升思辨性阅读品质[J]语文建设,2024(11):4-9.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250308.pd原版全文