单元逻辑结构下单篇文本教学价值的实现

作者: 蒋霞一、锚定逻辑结构下单篇与单元的关系

单篇和单元教学是语文教学的基本样态,两者是部分与整体且相互依存的关系,单篇的文本个性与单元的整体共性是辩证统一关系。没有单元意识的单篇教学和没有单篇支撑的单元教学,都不可取。[那单篇教学的单元意识应如何体现呢?

单篇是单元的有机组成部分,单元是单篇结构化组合的成果,体现了对学科大概念和学科内容结构化的追求。单元结构化依循学科的逻辑性,表现为文本类型的选择、组合及其组织结构形态。因此完整全面地理解教材单元逻辑结构,是对单篇教学价值挖掘的前提。单篇文本的教学价值依托于单元的整体结构。教材编写遵循课标精神,我们试从统编教材的编制角度来分析。

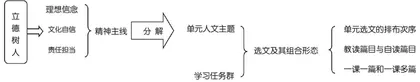

如图1所示,在立德树人根本任务的指引下,统编高中语文教材有一个隐性的贯穿始终的精神主线,即理想信念、文化自信、责任担当的价值核心。教材单元依据精神主线和学生认知水平分解出若干个人文主题。教材单元是在单元主题和任务群双轮驱动下的结构化呈现,突出人文性与工具性的统一。单元选文及其组合结构要综合考量学生的心理特点、阅读进阶、素养目标等诸多因素,在组合形态上,表现为单元选文前后排序关系,教读篇目与自读篇目的主次排布,一课一篇和一课多篇的结构设置等。单元人文主题、学习任务群与选文及其组合结构形态,两者相互制约。前者对后者有统摄作用,后者呼应并承载了前者的属性要求。

基于以上理解,任何单篇文本的教学,都脱离不了单元人文主题和任务群属性的约束,任何单篇都是单元整体逻辑结构中的一部分或一环。对教学而言,弄清楚单元选文及组合形式,明晰单元内部逻辑结构是解读教材单元的关键。单篇教学与单元教学不冲突不对立,反而是相互成就。一方面,任何单篇都聚焦于单元整体教学目标,是构建单元教学目标和学习任务体系中的一部分,特别是那种经典篇目的教学,可以支撑单元文本及其他资源的整合。另一方面,打通单元内单篇间的关联,让篇目间产生互证、比对、辨异等多重对话,可以实现素养能力的迁移和运用,为单元教学提供必要的铺垫和支撑。

基于单元的整体逻辑结构,将单篇置于单元整体中,方可精准地定位单篇的教学内容和教学目标,实现单篇文本的教学价值最佳化和最大值。总之,理解单篇文本的教学价值,依赖于对单元结构逻辑的精准剖析。

二、单元逻辑结构下的单篇定位

“有意义学习”的发生,依赖于具有逻辑意义的学习材料。单元是特殊的学习材料,是由一组遵循逻辑秩序的单篇有机组合而产生的。由此,单元形成了一个相对独立的意义系统和教学单位。对教材单元作俯瞰式、全息式的剖析,将单篇文本置于单元整体逻辑链之上,才能实现对单篇文本教学的精准定位。下面以统编高中语文选择性必修上册第一单元为例进行说明。

该单元属于中国革命传统作品研习任务群,选文立足重要历史节点,以政论性、实用性文本为主,以“伟大复兴”为主题串联起“战争年代”“建设时期”和“新时代”三个阶段中国共产党的光辉业绩。第1课《中国人民站起来了》是开幕词,重在以革命理论说服人,着重引导学生理解“中国人民站起来了”的内涵,体会严谨逻辑、严密结构和睿智思考。第2课《长征胜利万岁》《大战中的插曲》是回忆录,《长征胜利万岁》以回忆方式诠释革命乐观主义精神,理解长征是“宣言书”“宣传队”“播种机”的“长征精神”;《大战中的插曲》以小见大,以情动人,彰显革命人道主义精神和人民战争的正义性。两篇回忆录前者叙事宏大正式,后者细绘温情生活,互文性强烈。第3课《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样一一焦裕禄》分别是消息和通讯。《别了,“不列颠尼亚”》表现民族自豪之情,渗透“发展是硬道理”的真理,捍卫国家民族尊严;《县委书记的榜样一一焦裕禄》展示了我国社会主义建设的艰苦历程和中国共产党人改天换地的伟大信念。第4课《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》是初版教材没有而后来编入的,展示与时俱进、激荡人心的抗疫精神,足以体现抗击疫情在新时代的历史意义,体现了教材鲜明的时代特征。

六篇文本,形成了从理论阐释到具体革命、建设实践,从革命斗争到社会主义建设,从改革开放到新时代的组元线索,文体多样但聚焦于中华民族从“站起来”“富起来”到“强起来”的伟大复兴历程的宏大主题。单元从选文到编排逻辑,既体现了社会历史发展规律的表述,又遵循了到学生的认知规律。文本组织不是简单的直线推进过程,而是丰富交织的逻辑推进过程。

在单元文本的排布上,编者为什么把《中国人民站起来了》放在第一课?如果简单地以时序逻辑来看,不应该如此。我们必须回到单元整体框架中去思考。中国人民政协第一届会议是新民主主义革命到社会主义革命和建设时期过渡阶段的标志性会议,继往开来,承前启后。这次会议在近现代历史坐标系中意义重大,是对屈辱历史的告别、对未来的规划、对人民的承诺、对世界的宣告。它谋划了未来中国的大政方针、基本国策、宏伟蓝图,表现出了必胜信念与战斗豪情。《中国人民站起来了》放在单元之首,具有统摄作用和引领性质,几乎关涉到第一单元每一篇文章。认识到以上单元逻辑特点,在教学时我们眼中才能既有“树木”,又有“森林”。

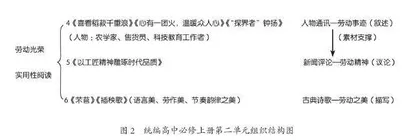

又如,对统编高中语文必修上册“劳动光荣”单元,我们很容易产生如下疑问。第4课为何选择三篇通讯,三篇在排布上之间有何关系,教学怎么处理?第4课与第5课,排布上有何关联?第6课为何在实用性阅读与交流任务群下,选择两首古诗?解决以上疑问,必须回到单元整体逻辑链之上去思考。

第4课包括三篇人物通讯,聚焦优秀劳动者的先进事迹。袁隆平尊重事实、勇于实践、敢于创新,其劳动具有艰巨性与创造性;张秉贵在平凡的岗位上挥洒热情,其劳动具有感召力,突出了平凡劳动者的可贵;钟扬的工作既有创造性的科学探究,又有普及性的科学传播,还有传承性的教书育人。三篇通讯为充分诠释“劳动光荣”的主题内涵提供了内容性支撑。如果仅设一篇不足以承载“劳动者之歌”的主题,不足以体现社会主义劳动者“只有岗位不同,没有高低贵贱之分”的劳动观,以及每一位劳动者都创造价值,都值得被尊重的价值指向。从表达方式的层级上来看,由叙述描写到阐发议论,第4课为理解第5课中时代特点下的工匠精神提供感性的素材支撑。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250309.pd原版全文

三篇人物通讯独具时代感,都是时代的产物,在新闻事实与表达观点上特色鲜明。这体现了人文主题和任务群对单元选文排布组合的导向作用。三篇通讯的组合是对人文主题内涵的充分诠释,是对任务群内容的有效分解。所以,这三篇文本不是简单的并列关系,我们教学时一篇一篇地讲,显然会割裂三篇之间的联系,而且三篇也是有主次之分的。我们可以通过一个贯通式的任务,打通三篇文本。也可以在精读第一篇后,通过任务引领学生理解通讯文体语言特点,以及如何塑造新闻人物形象等等。

笔者认为,《荣苣》《插秧歌》的编入是为了平衡单元主题和任务群的选择。劳动之“美”不仅有精神之美,还有劳动姿态之美,那什么样的文本最能突出劳作行为具体的美呢?最原始的诗歌源自劳动号子,如鲁迅所言“杭育杭育派”,体力劳动者为了缓解劳累,喊出的与劳动行为相契合的有节奏韵律的号子,这也就是诗的雏形。原始劳动与诗歌形成最佳搭配,独具节奏和韵律之美。这两首诗的选入,别具匠心,让学生领悟到劳动的形态动作之美,摆脱对劳动的固有认识,诠释“劳动是最美的”的深层意蕴,是对劳动主题内涵的开掘。换言之,除了古诗,似乎没有更好的文体形式能驾驭这一主题。

由图2可见,在单元整体架构中,每个单篇都是单元逻辑链上不可或缺的一环,都以独有的文本价值来诠释人文主题的内涵,同时也分解承担任务群的具体要求。在文本的排布上,单元尊重学习者的认知逻辑,也遵循学科知识逻辑。因此在教学时,我们务必以单元整体观照单篇,对具体篇目作功能价值的切分,明确单篇在单元中的位置,如此才能确认单篇教学的价值高度。

三、单篇文本教学价值实现

1.“这一篇”的独特价值

在统编教材中,“课”的概念已从传统的单篇课文转变为基于任务的群文组合。这表明教学不再局限于单篇课文的逐一讲解,而是通过一组相关文本来实现教学目标。但这并不意味着它比单篇教学更高级,更不能取代单篇教学。单篇和群文教学相互成就。有的单元需要格外尊重单篇文本的个性,赋予其在单元背景下的独特价值,发挥“这一篇”的独特价值,而不是面面俱到,这样才能避免每篇文本陷入面面俱到的重复教学。

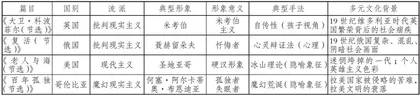

如统编高中选择性必修上册第三单元(见下页表1),这个单元更像一个微缩版的现当代西方小说选读课程,四篇小说片段平行分布,风格鲜明,塑造手法各成一体,通过多个主人公的精神轨迹,透视不同地域、时代、社会、民族的独特文化面貌。笔者认为四篇小说选段各自独立,内容主题层面关涉度不大,在教学重点上不存在重叠,应着重发挥单篇的独特教学价值。对这些篇目要在精细分析下,确立它的核心教学内容。

如对《复活(节选)》的学习,要聚焦于心理分析下的主题实现,即对托尔斯泰“心灵辩证法”的理解。对《大卫·科波菲尔(节选)》的教学,应落实理解19世纪维多利亚时代英国繁荣背后的社会阴暗面,在社会底层生活现状下的米考伯主义的内涵价值。对《老人与海(节选)》的教学,重在揭示情节中隐喻的独特价值。这一单元的组织逻辑是通过多样化的小说表现单元大概念—一丰富多彩的人类文化,这样的文本组合形式决定了不适宜进行简单生硬的单元群文教学,而应该组织单篇的精读。

2.“这一篇”的图式效应

王荣生教授根据文本的特点和教学价值,把教材选文分为“定篇”“例文”“样本”“用件”四种类型。在统编高中语文教材单元选文及其排布中,也体现了这四种类型的搭配组合。王荣生教授认为“定篇”的材料应该是一篇完整的、没有经过任何删改的经典作品,对“定篇”的教学要“使学生彻底、清晰、明确地领会作品”。对于单元中的“定篇”,我们要格外重视。不同于“样本”和“用件”,“定篇”具有不可替代的经典性,因此对单元中的“定篇”要舍得花时间进行单篇的精读精研,发挥“这一篇”的图式效应。例如在统编高中语文必修上册“学习之道”单元,《拿来主义》是应作为定篇来处理的。作为经典杂文,其教学价值十分丰富,包括破立结合的论证思路、批判的针对性、论证语言的形象感等,每一点都具典型的“标杆”价值。

学习心理学认为,图式是一种经验被同化并逐渐调整了的可重复的行为策略模式,表现为认知上的主动性、系统性和可迁移特征。单篇教学不是平均用力,篇篇用力。在单元选文的排布结构中,要明确文本的主次轻重,抓住核心篇目,建立核心篇目的图式效应。单篇精读的教学价值由“这一篇”升华到“这一类”文本,实现理解的同化顺应。“这一类”主要指在体例、文体特征上具有相同或相似之处的文章。

比如统编高中必修下册第三单元课文《说“木叶”》,文中概念繁多且概念间关系复杂,又具有一定的抽象性和学术性,学生初读这类文章时很难进人状态,教学也很难切人。该文属于社科类的知识性读物,具有典型的教学价值。通过实践,不难发现对《说“木叶”》这类文本的学习,教学处理上要善于抓大放小,瞄准“七寸”。首先提取文章中诸多概念,并注意概念的界定。然后梳理这些概念之间的联系和区别,理解核心概念的内涵,同时用图表或思维导图揭示概念间的关系。最后,明确文章如何围绕概念进行阐释,分析核心概念与中心观点的关系,把握文章观点和写作意图。这是学习这一类文本的方法技巧和基本策略,发挥具有高度典型特征文本的图式效应。通过确立典型篇目,实现由精读一篇到学会一类的效益。为强化这种图式影响,可以鼓励学生自选一个相对陌生的诗歌意象,搜集资料,模仿林庚先生用问题推进自己的思考,分析这个意象在古代诗人具体诗作中的丰富含义,并探究其暗示性的由来。最后以小论文的形式呈现思考成果。学生建立各类文本的阅读图式后,阅读活动也将更自觉、更有效。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250309.pd原版全文