大概念教学下写作过程支架开发与运用

作者: 丘明盛

大概念教学已然成为当下课改一个热点,什么是大概念?大概念可以以各种形式体现个词、一个短语、一个句子或者一个问题。为什么要进行大概念教学?因其能引导学生像专家那样思考,逐步形成专家解决问题的思维。专家思维的主要特征是整体性、关联性、情境性。[2]怎样进行大概念教学?理解大概念要在不同的情境、任务和案例中不断经历归纳和演绎的动态过程。[3]

王荣生指出:“支架不会使任务本身更容易,但它可以使学习者借助支架完成写作任务。”[写作支架可以为学生提供写作的发力点,提升写作的效率和达成度。写作支架分为三种类型,分别是主次支架、过程支架、功能支架,其中过程支架分为构思支架、表达支架和评价支架。5大概念教学的写作过程支架开发、应用应贯穿构思、表达、评价全过程。

写人记事是初中记叙性文章写作一大类型。对学生写人记事作文能力的培养要从细节处抓起,可以从语言、动作、神态、心理活动、环境、修辞等方面进行分类训练。为什么要着重训练描写人物的动作?人物的动作,通常表现人物的情绪、情感、心理等,而这和文章的主旨息息相关。

一、确立“人物动作描写”写作大概念

埃里克森和兰宁提出概念为本教学,分为引导式教学与演绎式教学,以引导式教学为主。[引导式教学相当于归纳式教学,就是先不给大概念,学生通过教师提供的问题、资料等,分析、归纳出大概念。但是,作为教师,大概清楚“人物动作描写”的写作大概念,会更有方向找寻相关文本资源供学生阅读、分析、提炼,这是演绎思维;但在教师搜寻文本资源时,也可能会扩充、调整原来的大概念,这是归纳思维。

写作大概念和写作技巧会不会有区别?比如,有一线教师根据实践经验总结出了人物动作描写的几大技巧一一精准锤炼动语,给动作“量体裁衣”;善用修饰词语,让动作“活灵活现”;巧妙运用修辞,替动作“涂脂抹粉”;分解细化过程,使动作“连贯成像”;整合肖像神态,令动作“绘形绘色”。大概念的“大”,不是“庞大”“宏大”,而是“核心”与本质。写作技巧和写作大概念的区别也在于此。写作大概念因为体现了写作的本质,理解了写作的意义,所以能“迁移”。就如上面五条写作技巧,学生如果理解不了写什么人用什么技巧才最合适,那么就不足以成为写作大概念,写作技巧便成为“惰性知识”,学生只是“依葫芦画瓢”,领悟不到人物动作描写的精髓。

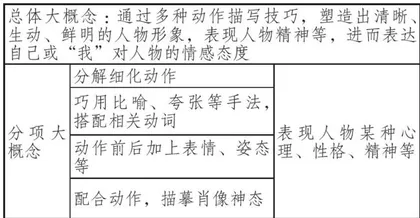

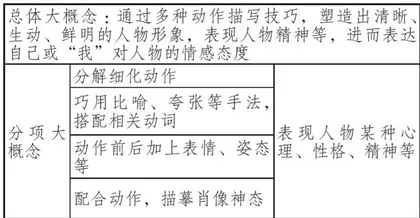

语文新教材将七年级上册第三单元“写人要抓住特点”与下册第一单元“写出人物的精神”合并,专题名改为“写出人物特点”。[]综合老教材两个专题的写作知识可知,描写人物的动作,目的是写出人物的特点,进而把人写“活”,写成“他自己”,这是动作描写的本质。通过多种动作描写技巧,为的是塑造出清晰、生动、鲜明的人物形象,表现人物精神等,进而表达自己或“我”对人物的情感态度。因此,在搜寻阅读资源时可以大致确定人物动作描写的大概念群一真实表现人物某种心理、性格、精神等:分解细化动作;巧用比喻、夸张等手法,搭配相关动词;动作前后加上表情、姿态等;配合动作,描摹肖像神态。

二、高通路迁移之“从具体到抽象”:文本资源提炼、印证大概念

高通路迁移的机制是“具体 抽象 具体”,也就是说要从很多具体的案例中抽象出一个原理,再用这个原理指导下一次任务的完成。[大概念教学的学习机制是高通路迁移。[12]因此,“从具体到抽象”是高通路迁移的第一步。因为前面我们已经提前得知了写作大概念,可以循着大概念找文本资源印证。

1.整合教材内外资源,印证人物动作描写大概念

《骆驼祥子》中老舍对祥子“买车”的各个阶段都进行了不少的动作描写,以生动呈现祥子的内心状态,使其栩栩如生。可以“拿来”使用,印证“分解细化动作,表现人物某种心理、性格、精神等”这一大概念。比如当祥子用三年积攒的钱买到了人生第一辆人力黄包车时那种按捺不住的激动心情如何表现,才能符合祥子的性格特质,老舍给出了一个很好的示范,一个真实而自然的祥子跃然纸上。“祥子的手哆嗦得更厉害了,揣起保单,拉起车,几乎要哭出来。拉到个僻静地方,细细端详自己的车,在漆板上试着照照自己的脸!他坐在了水簸箕的新脚垫儿上,看着车把上的发亮的黄铜喇叭。”“哆嗦”兴奋到手在颤抖,一“揣”一“拉”动作坚定,“端详”“照照”再次确认买到车的真实性。一个贫苦的城市流民,那种历尽千辛万苦的辛酸,有克制的兴奋激动,读来令人动容。读者和人物产生极强的情感共鸣,离不开这一系列细致的动作分解描写。

此外,还写了祥子在堕落后经过反思,打算努力自强,计划去找曹先生和小福子,认为必能一改颓势,获得成功。“这样计划好,他的眼亮得像个老鹰的眼,发着光向四外扫射,看见个座儿,他飞也似跑过去他一直跑到夜里一点才收车。”把祥子的眼睛比作“老鹰的眼”,突出其锐利、专注,再搭配动词“扫射”,和后面“飞”“跑到夜里一点”相呼应。后面写到,曹先生答应让祥子上他那里包月拉车,还答应让祥子和小福子住他一间房,小福子在他家干活,包吃时,“为更实际的表示自己的快乐,他买了个冻结实了的柿子,一口下去,满嘴都是冰凌!扎牙根的凉,从口中慢慢凉到胸部,使他全身一颤。”一个“颤”字夸大了祥子吃冻柿子的表现,重燃生活希望的祥子此刻无比开心,亟需一个强烈的刺激来提醒自己结果的真实性。这里印证了另一个大概念“巧用比喻、夸张等手法,搭配相关动词,表现人物某种心理、性格、精神等”。

课文《秋天的怀念》,史铁生深情怀念自己的母亲,在写到母亲小心翼翼看自己发脾气时,“当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我”,在“看”的动作前加了“眼边儿红红的”,母亲心里那种难受、无奈的心情表露无遗。课文《从百草园到三味书屋》,鲁迅描写了记忆中寿镜吾老先生读书入神的状态,“他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去”,“微笑”的表情,配上一连串头部动作,一个虽然严厉但不失亲切可爱的“宿儒”形象活在了鲁迅和读者心中。这里印证了又一个大概念“动作前后加上表情、姿态等,表现人物某种心理、性格、精神等”。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250313.pd原版全文

同样是鲁迅的作品,链接教材外资源一《理水》,“跟着他的指头看过去,只见一排黑瘦的乞丐似的东西,不动,不言,不笑,像铁铸的一样”。“黑瘦的乞丐似的”这一肖像描写吻合了“不动,不言,不笑,像铁铸一样”的治水官员的“形”,和前面在衙门吃喝、不干实事的官员形成鲜明对比,寄予了鲁迅对不辞辛劳、务实肯干的官员的赞美。这里印证了最后一个大概念“配合动作,描摹肖像神态,表现人物某种心理、性格、精神等”。当然还有前后使用了精准的比喻,用字不多,历史人物却“活”了起来,彰显了“故”事“新”编的魅力。

2.根据文本特点、学情梯度设计问题,构建可视化、结构化大概念写作过程支架

可以设计动词、句子填空,让学生感受作家在动作描写时的遣词造句,总结写作规律;还可以根据文本难易度、学生可接受程度设计有梯度的选择题、填空题,分析动作描写的效果、目的。《理水》对初中生来说有理解的难度,可以提供完整的文本,稍作点拨,补充“大禹治水”的故事内容和鲁迅将这些历史故事重写的目的。设计的问题可采用选择题形式,降低理解难度。

引导学生基于充分的文本分析,用图表形式将写作大概念梳理出来,见表1。

三、高通路迁移之“从抽象到具体”:“人物动作描写”大概念写作过程支架的运用

1.理解大概念写作过程支架,创设情境写作 任务

抽象出来的写作大概念,要实现迁移,首先是“理解”,理解作家的写作大概念适用的普遍性和特殊性。可作“同一个人物用了这个大概念来写,能不能用另一个大概念来写,两者有没有区别”等思考。比如老舍为什么要用老鹰的眼,不用猫头鹰的眼来比作那个阶段祥子的眼?鲁迅为什么只用了“黑瘦的乞丐似的”“像铁铸的一样”配合“不动,不言,不笑”,而不用分解描写治水官员的动作?为什么老舍却要分解描写祥子的动作去表现其激动的心情?这些问题都旨在引导学生深入理解动作描写大概念的运用逻辑,树立起一个写作大概念一人物的动作要符合人物的特质,人物才能成为他自己,真实地“活”着。

“理解”后,使用写作支架,进行情境写作训练。大概念从情境中来,又回到情境中去。设定的写作情境,既要贴近学生的生活实际,也要有运用写作大概念的空间。如“在鲁迅求学的岁月里,他遇到了寿镜吾老先生,先生表面严厉实则宽容淳朴,有戒尺但不经常用,读书时如痴如醉的状态,让鲁迅历历在目;去日本留学时,他遇到了藤野先生,藤野先生认真、负责、真诚、公正,没有狭隘的民族偏见,让鲁迅难以忘怀,给予鲁迅前行的勇气。选择一位老师,结合你的观察、经历,描述他在你成长路上起到的积极作用,写一个200字左右的片段,借助写作支架,写出动作细节,表现老师的某种心理、性格、精神等”。

2.分享写作成果,对应支架修改写作片段

写作大概念的迁移不是一蹴而就的,学生需要在自主的写作实践中,在同伴交互学习中,在教师点拨中,将写作大概念内化为自我的写作经验,进而转化为写作素养。以上写作大概念支架继续使用,学生通过支架,识别自己和同伴的片段运用了哪些大概念,并且交流为什么会选择运用这一大概念,不断完善既有的写作成果。

如初一学生习作片段。

我的小学语文老师是一个幽默的人,经常会和我们开些玩笑,让课堂欢乐起来。老师的头有点秃,像一个心字形,我们常常因为这个发笑,但老师依然自信地说他是全校最帅的语文老师,我们都以为老师在吹牛。可他摸了摸他秃秃的脑袋,笑嘻嘻地对我们说:“因为我是全校唯一一个教语文的男老师啊!”我们全班又笑作一团。后来毕业了,我问老师,您真的不会因为我们笑你秃而生气吗?他依然笑笑嘻嘻地回答我:“怎么会呢?能给你们带来快乐就好啦!”

学生描写了老师“摸头”的动作,搭配上了表情,幽默可爱的老师形象便出来了。修改稿中,学生把最后和老师的对话改为描写老师的动作“接着,他转过头去,握着粉笔,一笔一画认真、工整地写字,粉笔和黑板发出的摩擦声音,让我觉得老师确实是帅”。这一改动运用了“分解细化动作”这一大概念,表现了老师和学生相处的融洽氛围、认真的老师走进了学生心里。当然,最后一段对话也是可以保留的,不用替换。

大概念是必要的,因为它为迁移提供基础。[13]我们以“人物动作描写”这一小切口作为大概念教学落地的一次有效实践,可以借此拓展、延伸到写作教学方方面面,开发出更多的写作大概念,形成写作支架用于指导写作全过程,让惰性的写作知识,经过循环往复的归纳和演绎的动态过程,实现高通路迁移,内化为学习者的写作经验、写作素养。

参考文献

[1][13]格兰特·维金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2022:77,43.

[2]吴永军.关于大观念教学的三个议题[J].课程·教材·教法,2023(5):43.

[3][11][12]刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022:91,18,54.

[4]王荣生,主编.写作教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2014:106

[5]邓彤.写作支架:为写作教学提供有效支援(上)[J].中学语文教学参考,2019(28):13-15.

[6]曹嘉颖.写人记事作文细节描写能力提升探究[J]新课程研究(上旬刊),2018(10):105-106

[7]埃里克森,兰宁,以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔,译.上海:华东师范大学出版社,2018:96.

[8]哈丽娜.绘其行,现其人一一精雕动作描写教学初探[J].语文教学通讯,2014(05):78-79.

[9]章巍.大概念教学15讲[M].北京:中国人民大学出版社,2023:44.

[10]朱于国.统编初中语文教材写作板块修订思路与具体设计[J].语文建设,2024(15):11-16

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250313.pd原版全文