“立德树人”导向下命题语料选用的审慎与思考

作者: 费毅诚

“立德树人”作为教育“四个坚持”内容之一,在“教育要培养什么样的人”这一问题上起着重要的导向作用,特别是在当前国内外环境复杂多变的大背景下,必须把立德树人作为教育的根本任务,着力引导学生牢固树立中国特色社会主义信念,更好地肩负起民族复兴的时代重任。高考作为选拔人才的主要途径,其功能定位决定了必须落实立德树人的根本任务。教育部考试中心主任姜钢指出,要把立德树人要求融入考试的各个环节,在考试中突出社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化等内容的考查高考试卷作为高考具象化内容载体,其命题语料导向的正确性,是命题设题的必要前提,也是每一个命题教师需要遵循的基本原则。

当下,在新课标、新教材、新高考三新背景下之下,越来越多的教师意识到命题对于教学能力提升和个人专业成长的重要性,命题不再是少数专家们的“特权”,在国家、省、市、县、校五级教研工作体系中,每一位教师都可以具身参与命题工作,各级各类的命题比赛、模拟卷展评等活动也为教师命题能力的提升提供了契机。随着信息交互的便捷,除了历年新高考卷之外,一些口碑较好的省市联考卷也深受一线高三教师青睐,能及时地被运用到实际教学中去。这在给高三教学带来便利的同时,也带来了一些问题。一方面,囿于当前高三教学大量刷卷的模式,极少有教师能有时间和精力将试卷完完全全先做一遍,即使偶尔为之,也是挑着做,参照着答案做,这就很难真正发现一份试卷潜藏的问题,从而导致学生会浪费时间在一些“坏题”上。另一方面,囿于部分教师的学科素养有限,加之对当前新课标、新高考风向的不熟悉,无法从选材、设题等角度去判断什么样的文本是一篇好文本,什么样的题目是一道好题目。两方面的问题带来的共同结果是,语文教师的权威性和公信力大打折扣,学生可能会不再那么认真地对待教师指定的每一份卷子。

问题的滥觞在于试题本身,从命题人和磨卷人组稿完成的那一刻开始,一张试卷中的尺木之节和寸玉之瑕就已经客观存在,无非是有些老师在试卷下发前就发现了问题,有些老师在讲评试题时才发现问题,有些老师自始至终都没有发现问题。这一点,我们从课堂上学生经常就某个选项和老师发生争论就能看出端倪,有时候学生指出的问题,似乎教师都无法反驳,因为它本身就是因命题不严谨而客观存在的纸漏

一、当前地方卷命题语料选用上的一些问题

基于以上三新背景和高三教学现状,以“立德树人”为导向,去选择和裁切命题语料就显得尤为必要,因为一道题目设置得合理与否、符不符合教学评一致性等要求,这是能力性问题;而命题所基于的语用材料适不适宜学生阅读,则是方向性问题。命题的选材是根,在当前“随文设题”的大趋势下,所有题目都是从根部出发散开的叶,只有根正才能苗红。囿于联盟卷、省市联合卷命题时间和命题人水平等的差异,我们经常能在一些卷子中碰到与“立德树人”整体导向相违背的语料,具体表现在以下几个方面。

1.不利于学生树立正确价值观的语料

培养个性健康、人格健全、思想高尚的人,是学校德育的主要任务,也是立德树人的内容之一。2024年全国甲卷作文材料“坦诚交流”,2023年新课标I卷文学类文本语料陈村的《给儿子》、新课标Ⅱ卷古代诗歌语料北宋林逋的七律《湖上晚归》等内容,无不在培养学生健康的兴趣、健全的人格、高尚的情操等方面做了很好的示范。以积极向上而富有文化意蕴的内容为引,帮助学生树立正确的人生观和价值观,历来就是高考育人功能的宗旨之一。在当前质量参差不齐的地市卷中,却也偶见与此大趋势相左的内容。如浙江省新阵地教育联盟2024届第三次联考卷的现代文阅读,选用了老舍的短篇小说《毛毛虫》,短文描述了一个“落后”的新式知识分子和姨太太、旧太太之间的情感纠葛,文中更是充斥着“打牌”“争宠”“寄生”“嚼舌根”等带着浓浓封建腐朽气息和落后市井气息的细节描刻,当属于鲁迅《拿来主义》中所批判的封建糟粕,连形式存在的必要都没有。这样的语料哪怕在语言文字上再出彩,手法风格上再典型,都是不适宜作为当代高中生的阅读语料的。

再如浙江省湖州市2024学年高三上期末试卷的信息类文本阅读的语料《“群体性孤独”:21世纪的网游玩家画像》,摘编自北京大学游戏研究学者邓剑教授的学术论文《算学文本:21世纪网络游戏的文化逻辑》。虽然选文是带着理性思维在剖析网游的本质,但是其中所列举的具体游戏,极易引起学生的关注兴趣。以笔者所教理科实验班举例,在试卷讲评时谈到这些游戏内容时,学生明显表现出一种亢奋情绪,个别平时不太关注游戏的学生也不禁参与到了对游戏“娱乐性”的讨论中来,这显然与中学抵制网络游戏的行规导向相悖,和“培养学生积极健康的兴趣爱好”的具体立德树人内容相悖。

2.和中华优秀传统思想文化相悖的语料

中华优秀传统思想文化是中华文化的核心,包括儒家、道家、法家等学派的思想,这些思想深深影响了中国人的价值观和人生观。教育部印发的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》明确提出了“增加中华优秀传统文化内容在中考、高考升学考试中的比重”,中华优秀传统文化相关知识是当前高考考查的重要内容,如2024年全国甲卷实用类文本语料《故宫建筑细探》、新课标Ⅱ卷古代诗歌语料《雨后为山亭独卧》等,试题都在引导考生厚植家国情怀,传承中华文化基因。当前的部分地市卷中,我们也看到了一些与中华传统思想文化相悖的语料和题目,如2024年浙江省金丽衢十二校高三第二次联考卷的作文题。

德拉蒙德说:“不愿说理是固执,不会说理是傻瓜,不敢说理是奴隶。”

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

命题人所给定参考答案的“审题建议”中明确指出,“从材料中的‘固执’‘傻瓜’‘奴隶’等词来看,材料应该对‘不愿说理’‘不会说理’‘不敢说理’持批判态度。”由此命题人给出了“突破思维局限,勇于探索真理”“知识的重要性与言论自由的价值”“打破束缚,追求思想自由”的三个切入角度。按照这样的引导标准,学生似乎只能往“需要说理、敢于说理、勇敢说理”上答,且不论如此立意是否考虑到了思辨,单从思想文化角度讲,它就和道家的“无为不争”、儒家的“中正谦和”等传统思想文化相悖。中国人沉默是金、隐忍宽厚的民族特质在此成了批驳的对象,命题人显然对立意导向考虑得不够周全。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250319.pd原版全文

再比如浙江省宁波市十校联盟2024届高三二模卷的文言文,选用了《孔子家语》中“曾子耘瓜,误斩其根。曾皙怒,建大杖以击其背”的内容,曾子仆地后不仅不忧己伤,反忧打人的父亲是否因为打得过于用力而得疾。下文中孔子对此评价是,“曾子应该躲避父亲的杖击”,理由却是“如果自身因杖击而亡就会陷父亲于不义”。且不论有“伪书野史”性质的《孔子家语》是否适合用来作为命题语料,单从选文所宣扬的“孝”的行为来讲,就和中华传统美德中的“孝”有出入,语料中的“孝”是一种有违人性的“愚孝”,是中华传统思想文化中历来被诟病的部分,命题人不带任何批判色彩地将该内容作为文言文语料,显然会加深学生对“孝”这一传统思想的错误理解。

3.存在“意识形态偏差”的外国作家作品

但凡文学作品,必然会有倾向性,这种倾向性是指文学在反映特定社会生活时表现或流露出来的价值取向,是作家一定的世界观、人生观、价值观自觉或不自觉的显现,包括政治的、思想道德的、民族的、宗教的等倾向。在当下复杂多变的国际政治环境之下,我们尤为需要警惕那些“别有用心”的文化入侵,因此,对外国作家作品的审慎选择就显得尤为必要且重要。这种审慎态度从近几年新高考卷的语料选择就能窥见一斑,以近三年全国I卷为例,外国作家作品仅以只言片语的形式散见于信息类文本阅读、语言文字运用中,以外国小说或散文作为现代文阅读语料似乎已经成为历史。但当前从各类地方卷的现代文阅读中,我们仍能发现一些在意识形态上存在偏差的外国作家作品,如浙江省宁波市十校联盟2024届高三二模卷的现代文阅读,选用的是日本作家太宰治的《猴岛》,此文是太宰治以“1896年的六月中旬,伦敦博物馆附属动物园发出了一则日本猴逃逸的通报”为背景创作的具有寓言特色的小说,文章不仅表现出了太宰治自身对不堪命运的反抗,也表现出对整个大和民族根脉的追寻和对屈辱历史的抗争。统编语文教材分卷主编过常宝指出,一个民族的凝聚发展离不开正确的意识形态,因此,语文要体现立德树人目标,在民族性、时代性上强调民族化的话语体系。太宰治的《猴岛》在思想内容上宣扬的是非本民族的民族性,显然不适宜用来作为现代文语料

当然,我们也不能因噎废食,视外国作家作品如毒蚁猛兽避而远之。一些思想健康、不涉及意识形态的优秀外国作家作品,也是非常值得引入的。如2024年深圳一模卷的现代文选用了同样是日本作家的中岛敦的《山月记》,讲述的是天宝末年以弱冠之年名登虎榜的诗人李征因“借诗扬名”的心魔而异化成虎的故事。故事取材于中国古籍,作者别出心裁地借中国古人之事,用诡谪深邃的笔调,描摹出了现代人自命不凡、好高骛远、急功近利的精神困境,寄寓了“勇敢面对真实的自己,接受自己的平凡”的美好意旨。选文无论是在文化意蕴上还是在价值导向上,都可以用来作为当代高中生的阅读文本。

4.有违教育公平的语料

高考作为最重要的人才选拔制度,如果不能做到公平公正公开,势必会影响社会稳定。命题角度的公平与否主要体现在所选语料是否具有认知的普适性。学生由于生活经历不同而导致的认知差异是无法规避的,如果所选语料只有利于小部分学生的认知,那么我们可以说,这样的语料是有违教育公平的语料。如上文所提到的浙江省湖州市2024学年高三上学期期末试卷的信息类文本阅读题,语料中大量的游戏术语,如“APM”“ACE”等,平时玩网游和竞技类游戏的学生几乎不需要术语解读就能心领神会,这在一定程度上节约了阅读时间,在理解上还比不玩游戏的学生更深刻。第三题直接让学生从四个选项(四款网游)中选择最能支撑材料画线句观点的选项,玩过这几款游戏的学生可以不加考虑地选出和画线句最匹配的游戏类型。命题人显然是没有意识到学生在“玩网游”上的经历差异,从而导致了设题的不公平性。

语料选择的“不公平”最容易体现在信息类文本阅读上,因为信息类文本属于综合性文本,其语言往往体现出一定的专业性和学术性,有些内容势必会有一定的学科偏向性,如2024届九省联考卷的信息类文本阅读语料摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》,选文中充斥着大量的地理、历史学名词和知识点,抛开设题是否规避了这些内容这一点,光在文本的初读浏览所花时间上,选科地理和历史的同学就相对占优势。选择学科性较强的文本作为语料一定要慎之又慎,因为一不小心就会在设题上步人“不公平”的雷区。如2024年T8第二次联考卷的信息类文本摘编自冯天瑜、马志亮、丁援的《长江文明:中国经济文化重心南移的外因与内因》。相较于历年高考题,其在第四题上进行了创新,改主观题为选择题(如下)

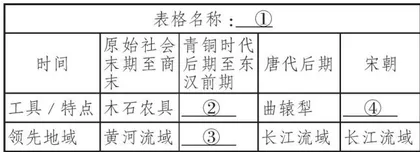

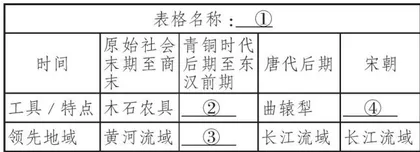

衡量社会生产力发展水平的主要标志是生产工具,下面表格空缺处内容填充不正确的一项是(3分)

A. ① 黄河流域、长江流城生产工具发展情况对照表

B. ② 青铜农具

C. ③ 黄河流域

D. ④ 水田耕作工具种类多样且较为配套

单从设题来看,此题的最大缺陷在于,选科历史的同学几乎不需要看文本,就能判定错误选项为B,因为历史书上有明确的关于商和西周青铜器的知识点,“农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的农具,青铜农具极少。”历史选科学习经历赋予了他们“青铜器不做农具而是做礼器”的学科常识,再结合提干中的时间背景,几乎能马上锁定错误答案,这对于不选历史的学生来说无疑有违教育公平。新课标高考、学考命题建议中虽然有“跨学科情境”的命题建议,但如果所选择语料的学科倾向性无法规避,我们在设题上一定要尽量排除语料中可能造成不公平的因素。

二、提升命题语料选择能力需要养成的几种意识

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxyj20250319.pd原版全文