3DTG教学理念统领下的地理综合思维提升研究

作者: 秦超

摘 要:培养学生的综合思维是提升学生地理核心素养的主要目标。三维认知图(3DTG)教学理念作为一种新型理念,能将学生思考地理问题的过程可视化,构建思维型、创新型课堂,与地理综合思维的培养高度适切。本文重点阐述3DTG教学理念的主要组成要素;详细解析3DTG与综合思维的内在联系;探索初中地理综合思维的教学过程及方式;对3DTG理念如何有效应用于地理教学提出具体建议。

关键词:综合思维;三维认知图;3DTG教学理念

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)06-0012-05

培养学生的思维品质是学科教学的逻辑起点。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出:“综合思维、区域认知、地理实践力和人地协调观是地理学科的四大核心素养。”[1]段玉山教授指出:“地理学科核心素养的综合性要求在地理教学过程中处理好知识、技能与品格的关系。”[2]运用地理知识是训练学生地理技能和培养学生地理品格的必备条件,也体现了学生的综合思维能力和水平。综合思维是学生在学习地理时必须内化的地理思想和必须掌握的学科方法[3]。综合思维的培养是地理课程教学的重要指向,只有通过综合思维才能认识地理环境[4]。丁俊新通过分析2015—2018年全国地理高考试题(全国卷)得出,以图文结合的形式考查学生综合思维是高考命题的重点[5]。潘小美通过整理并分析2014—2018年全国高考地理试卷中与综合思维有关的试题发现,当前学生综合思维的培养存在基础知识逻辑不严谨、知识网络不清晰、区域特征概括不准确、分析归纳能力欠缺等问题[6]。综合思维一直是高考试题考查的“主旋律”,但学生的地理要素分析不全面、要素关系把握不到位等问题依然存在[7]。当前,以素养立意加大对地理综合思维的考查力度,是高考命题的主要方向[8]。随着《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“地理新课标”)的颁布,综合思维作为地理核心素养之一被着重提出[9]。本文在全新的思维认知范式——三维认知图(the Three-Dimensional Thinking Graph,以下简称“3DTG”)教学理念的统领下,创新课堂教学,探索初中地理综合思维的提升方式,为地理教师开发地理新课型,提升地理课堂教学效果提供借鉴思路和方法。

一、3DTG教学理念及地理综合思维概述

1.3DTG教学理念框架简介

3DTG教学理念是一种探究式学习理念,其主张让学习者结合多种信息或数据,对主题知识(关键概念关系)进行有效假设、推理并验证的学习方式[10],该理念特别强调学生思维方面的表现,即思维可视化。思维可视化是通过思维导图、模型图、流程图、概念图等方式将学生思维过程直观呈现[11]。

3DTG最核心的组成部分是概念图、数据表和推理图。概念图是用节点代表概念,用连线和箭头代表关系的空间图形,有利于掌握学生的认知结构[12],主要应用于直观地表示领域中知识、概念间的关系,概念图有利于学生建构综合思维知识框架。“推理”是由一个或一组命题(前提) 推出另一命题(结论) 的思维形式[13],推理图是假设与数据或主题知识间的证据关系的表示,推理过程即综合思维形成、深化和提升的过程。数据表是将与主题相关的数据信息加以整理,将核心内容填写在内,数据表清晰、直观且层次明了,对概念的深度分析有重要作用。3DTG三大组成部分相辅相成、相互联系,最终指向高阶思维。

2.3DTG教学理念与地理综合思维的适切性

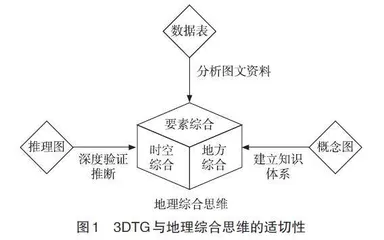

综合思维是地理核心素养的有机组成,其目的是通过多角度分析,深刻理解不同地理要素间的内在联系,包括时空综合、要素综合与地方综合,综合思维的提升是思维品质达成的重要标准。3DTG教学过程坚持以问题为主线,通过提出与主题相关的假设,采用数据、材料等对假设进行深度推理和验证,此过程需要学生深层次合作探究,探究过程更是学生综合思维的提升历程。因此,3DTG教学理念与综合思维高度适切,其具体联系如图1所示。

二、3DTG教学理念统领下的地理综合思维提升实例

区域农业发展与自然、社会经济等多因素有关,包含要素综合、地方综合与时空综合,体现着因地制宜的发展理念。地理新课标要求:“运用地图和相关资料,说出某区域的地理位置和自然地理特征,说明自然条件对该区域经济社会发展的影响,认识因地制宜的重要性。”本文依据地理新课标,以“关中平原小麦主产区建立”为例,分析区域农业的形成与发展。

关中平原是陕西省农业、工业发展的核心地带,是小麦生长的优势产区,其建立涉及气温、降水、地形、土壤类型等自然环境因素,还与劳动力、市场需求、国家区域政策等社会经济因素有关,是多因素共同作用的结果。关中平原地处陕西省中部地区,是陕西省小麦主要生产地区之一。近些年来,关中平原小麦产量稳步提升,在全国商品粮基地中占有重要地位。本文整合多方面教学资源,深度探究关中平原小麦种植的自然和人文条件,对地理要素加以论证,重构教学资源,在3DTG理念的指引下进行课堂内容的学习,打造3DTG理念与综合思维有机融合的创新型课堂(图2)。

1.建构问题情境,提出探究主题

【情境建构】2024年6月4日,陕西省农业农村厅发文称:陕西省“三夏”大规模机收工作已全面展开。截至6月4日,全省累计收获冬小麦3 459.653 7平方千米,占应收面积的36.74%,全省单日收获小麦755.653 8平方千米,关中主产区小麦开始进入集中收获期。

【教师导入】小麦属于常见的禾本科粮食作物,一般适应相对温和的气候,喜长时间光照条件,小麦有一定抗旱性和抗寒性,适应能力较强,小麦在我国秦岭—淮河以北地区种植广泛,是各种面食的原材料。陕西省是我国的小麦种植大省,尤其是关中平原地区更是冬小麦的主要种植区之一,也是我国重要的商品粮产区,有力地促进了区域经济发展。

【确立主题】关中平原地区作为小麦主产区有哪些优势条件?小麦主产区的逐步形成会对区域社会经济产生哪些积极作用?

【设计目的】使学生准确把握情境材料中的地理知识,知道区域农业的发展受多种因素影响,树立全面、动态、客观分析的基本思想,收集多种地理资料,增加知识储备,用地理眼光看待生活中的常见问题,形成结构化、模块化思维,此为综合思维形成的基础。

2.依托数据资料,科学合理推理

【学生小组】结合已学地理知识,得到与关中平原小麦主产区建立有关的因素,得出相对合理的假设,完成图3(b)。

【教师提示】向学生说明,区域优势农业产区的建立,其优越的自然因素是基础,同时,还与当地社会经济因素息息相关,在分析时必须全面综合考虑。

【学生完成】学生以小组为单位,按照问题分析的一般思路,从农业产区的形成条件出发,总结出不同因素间的相互联系,形成图3(a)。

【相关证据】①小麦虽不像水稻一样需要大量水分,但生长期需要一定水分,年降水量过少会影响小麦的长势,进而影响其产量;②小麦属于喜干农作物,其耐旱能力较强,光照充足、昼夜温差大的气候能促进小麦不断生长;③不同土壤类型的肥力存在差异,小麦生长对土壤类型有一定要求;④平坦的地形,有利于小麦的种植和收获;⑤商品粮产区的形成建立在区域劳动力充足、科学技术水平较高、市场需求量大的基础上;⑥小麦主产区能够长期保持优势与国家、区域的农业政策有关;⑦当地人民的饮食习惯、农作物的种植历史,也会对小麦的种植规模与品质产生重要影响。

【教师提问】请各小组对证据进行归类,以便更加准确地分析各影响因素间的关系。

【学生回答】①②③④归属于自然因素范畴,⑤⑥⑦归属于社会经济因素范畴。

【设计目的】准确掌握学生知识基础和能力水平,并使其明确探究主题。学生根据主题进行假设,并找出支持假设的相关证据,教师将学习主动权交给学生,使所有学生都能参与到知识的学习中,以便完成推理图,如图3(b)所示。学生结合推理图并结合教师指导意见,小组成员相互协作,补足自身知识短板,形成较为完整的概念图,提升综合思维能力。

3.小组合作探究,深入分析验证

【地理情境】“沃野麦飘香,新粮喜归仓。”夏粮是全年粮食生产的第一季,夏粮丰收则全年经济就有保障。2024年夏粮生产基础较好,从5月底关中地区小麦开镰,到6月下旬全省小麦收获完毕,陕西省各小麦主产区“抢晴天、战阴雨,昼夜奋战、龙口夺粮”,圆满完成小麦收割和秋粮播种任务,全省夏粮的丰收已成定局。

【教师工作】按照学生的学习习惯和能力水平,帮助学生确立方向,依据关中平原小麦主产区建立的自然和人文因素,探索关中平原成为小麦主产区的优越条件;让学生自主组建学习小组(共4组),每组推选代表对小组研讨结果进行展示。

【第1小组(以气温、降水、日照时数为分析关键点)】关中平原位于秦岭—淮河以北,属于大陆性季风性半湿润气候,气温相对温和,年降水量在500~800毫米之间,年日照时数在2 600小时以上,小麦生长拥有充足的光照资源,光合作用强,保证了小麦的优良品质;同时,关中平原为大陆性季风气候,小麦生长期间雨热同期,保障了小麦生长的水分供给,有利于淀粉及营养物质的积累,具备种植小麦的自然条件。关中平原小麦主要种植类型为冬小麦,作物熟制可达两年三熟,多年来小麦产量稳定。学生依据分析结果,完成图3(c)。

【第2小组(以地形、土壤、无霜期为分析关键点)】关中平原地处秦岭北麓,黄土高原以南,由黄河第一大支流——渭河冲击形成,地形平坦开阔,土壤类型以黄绵土为主,土壤养分较多,土壤厚度达标,便于小麦充分汲取土层中的营养;同时,关中平原每年的无霜期在200天以上,充足的热量条件为小麦生长创造了极大便利;此外,平坦的地形使土壤中的水分能够均匀地分布在种植区内,利于小麦大规模种植以确保面积达到商品粮基地要求。

【第3小组(以劳动力、交通水平、市场需求为分析关键点)】关中平原地区是陕西农业、工业十分发达的地区,人口稠密,城镇化率超60%,农业生产劳动力充足,有利于小麦种植;关中平原地区为丝绸之路的起点,交通运输基础设施完善,航空、铁路、公路等运输发达,已形成现代化交通运输体系,为小麦运输创造了有利条件;同时,关中平原城市分布较多,为陕西省的城市密集地带。2018年,国务院批复要大力建设关中平原城市群,小麦市场需求量大且稳定。

【第4小组(以国家政策、科技水平、饮食习惯为分析关键点)】为保障关中平原地区小麦生产的稳定性,陕西省形成了以西北农林科技大学为支撑的农业人才培养计划,同时,大力研发现代化农业机械,保障了小麦从种植、培育到收割等各环节均实现机械化与自动化,提高小麦生产效率。同时,各种优质小麦品种的培育,实现了小麦生产的不断优化,使多年来小麦的产量保持稳定。例如,《陕西省2022年小麦“科技壮苗”专项行动工作方案》的实施,促进了农民种植小麦的积极性。此外,专家研究发现,约3 000年前关中平原就开始种植小麦,历史悠久且当地居民喜食面食。

【数据解析】依据不同学习小组的成果,将分析结果简明扼要地填写在图3(c)数据表里。

【设计目的】收集、整理、汇总地理图文资料的过程即思维训练的过程,让小组进行研讨以及对探究主题的深度验证,能让学生进一步明确各地理要素的内在联系,学生以地理思想分析问题的能力可得到大幅提高,这也是培养其地理综合思维的重点。

4.整合小组成果,补充完善结论

【地理情境】“引汉济渭工程”又称陕西省南水北调工程项目,2014年底批复筹建,用以缓解关中平原地区水资源短缺的问题。目前,陕西省农作物耕种收综合机械化率已超70%,卫星平地机、无人驾驶拖拉机、电控播种机等先进的智能化农机设备已逐渐成为日常“新农具”。利用传感器收集土壤含水量、温度、pH值等,对小麦长势进行实时监测,同时,通过兴修农田水利等一系列举措,小麦等粮食作物的综合生产能力得以显著提高,关中平原因此成为中国工、农业和文化发达地区之一,成为我国重要的商品粮产区,平稳推进区域经济发展。