让高质量的度量学习真实发生

作者: 居晓红“角的度量”属于“量与计量"板块的学习范畴,本单元蕴含的核心素养包括量感、几何直观和空间观念。为了让高质量的度量学习在课堂中真实发生,笔者以“角的度量"单元为例进行单元整体教学研究,以“度量”为单元主线,对本单元的内容结构从横纵两个维度进行分析。

一、教学设计

1.剖析教材,明晰度量本质

(1)教材横向梳理比较

横向对比人教版、北师大版和苏教版小学数学教材,笔者发现:北师大版与苏教版都将角置于线的体系中学习,重在深入剖析概念间的内在联系;相比之下,人教版则独立设置单元,侧重于对量角、画角步骤的细致梳理,旨在培养学生的实际操作技能。在每种教材中,本单元的教学内容均强调“运用小角来度量大角"的方法,并深入阐释单位角和量角器的概念。

(2)教材纵向整体研读

从教材的纵向结构来看,学生在一至三年级的学习中积累了丰富的度量经验。特别是角的度量作为小学度量体系的中间阶段,既是对二年级“长度单位”“长度度量”“质量单位”的深化,也是在长度、面积度量学习后,由一维到二维的转折,能强化学生感悟度量的本质,为后续学习体积的度量做好铺垫。与二年级定性描述角的学习过程相比,“角的度量"单元更注重让学生从角的概念本质层面上进行角的内涵理解和定量刻画。

度量的本质是被测对象中含有多少个度量单位,因此,度量单元的教学必须紧扣两个核心问题:一是度量单位;二是度量单位的数量,即以数刻画量。

2.分析学情,突破教学难点

为了让上述观念能够有效形成,笔者基于学生立场,从“角的概念、角的大小、角的分类"三个方面设计了本单元的整体学情前测练习,并借助“范希尔理论"进行学情调研,力求在后续的单元整体教学中能给予学生生长的力量。

前测题1:画出你心目中的角,并说说什么是角。

学生在角的概念认知上,囿于对射线概念理解的不足,导致在角的静态概念抽象上仍有欠缺。同时,值得关注的是学生的描述几乎没有涉及角的动态概念。因此,在教学中教师要采用“双线并进"策略:一方面,从射线概念出发,加强学生对角静态概念的巩固和理解;另一方面,通过射线转动的演示,帮助学生构建角的动态概念,从而丰富他们对角的内涵理解。

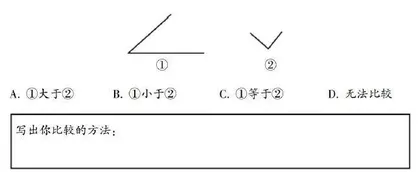

前测题2:如图1,比较两个角的大小,你认为( )。

对角的大小理解上,有 64.9% 的学生缺乏间接比较的经验。因此,教学中教师可以让学生通过操作活动进行观察对比,引导学生从直接比较向间接分析过渡,同时启发学生大胆创设度量工具,经历角的度量单位形成过程,以发展其量感和空间观念。

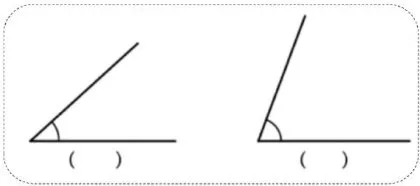

前测题3:如图2,根据你对角的认识写出角的名称,并写出自己的判断依据。

对角的分类的认知上, 21.6% 的学生虽然能识别并命名不同的角,但是对角的判断仍停留于直觉层面,表明其对角的类型定位不清晰。因此,教师要引导学生从感知动态生成的角切入,逐步体会分类界限,实现角的定性描述到定量刻画的飞跃。

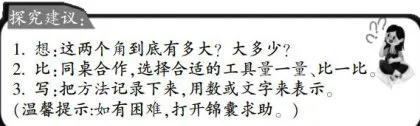

读懂教材、读懂学生,为教师的单元整体学习明晰了路径。为了突破教学重难点,笔者在本节课中设计了两个关键活动:一是让学生利用非标准单位角进行测量,感悟统一度量单位的必要性,关键问题是“这两个角到底有多大?大多少”;二是让学生利用  角进行估计,在比较和调整中促进量感的发展,关键问题是“借助

角进行估计,在比较和调整中促进量感的发展,关键问题是“借助  角估一估,这两个角分别有多大”

角估一估,这两个角分别有多大”

3.制定目标,锚定教学方向

(1)让学生通过选一选、比一比等活动体会度量单位的形成过程,理解度量角就是数角单位的个数,发展学生的量感和空间观念。

(2)让学生经历估角的过程,建立1°和几度的表象,学会选择合适的标准去估角,初步建立角的大小的量感。

(3)培养学生动手操作、合作交流的能力,让学生获得不同层次的成功体验,积累数学活动经验。

4.探索课堂,践行度量学习

(1)双线并进,深化角的内涵

① 探究中自主创造

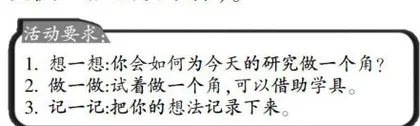

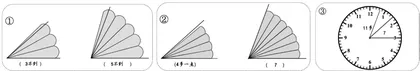

出示任务一:如图3,做角(每人提供一根磁吸小棒)。

② 对比中完善概念

交流层次一:学生用画的方法做一个角。

学生在板演的同时解释画法:先画一个顶点,然后从这个点出发画一条边,再换个方向画一条边。

教师用课件动态演示画角的过程,巩固角的静态概念“从一点引出两条射线所组成的图形叫作角”。

设计意图:在角的概念认知上,学生对射线概念理解不足,导致在角的静态概念抽象上仍有欠缺。此外,学生几乎不会主动从动态概念去描述角。因此,笔者课始采用“双线并进"策略引入,一方面从射线概念出发,加强学生对角静态概念的巩固和理解;另一方面通过射线转动的演示,引导学生构建角的动态概念,从而丰富他们对角的內涵理解。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:sxjz20250305.pd原版全文

师:我们让射线继续旋转起来, 一起来看会旋转出哪些角?

交流层次二:学生用一根小棒旋转做出一个角。

学生一边用小棒旋转做角,一边描述:把这个小棒当成一条射线,这个端点不动,绕着端点旋转就能产生一个角。

教师结合课件动态演示,让学生感知角的动态概念“角是由一条射线绕着它的端点,从一个位置旋转到另一个位置所形成的图形”。

师(小结):同学们很会思考,分别从静态和动态两种情况做出角。

③ 观察中深度建构

课件演示射线旋转的过程,依次 出现锐角、直角、钝角、平角、周角,学

生从定性的角度集体辨析角的名称。

(2)工具创设,探究角的度量 ① 探究性任务引领

教师出示第一环节旋转出的两个锐角(  和

和  ),如图4,它们有什么不同?

),如图4,它们有什么不同?

学生明确指出两个角的大小不同。

师:是的,射线旋转得越多,所扫过的角就会越大。那这两个角到底有多大?相比之下具体大多少呢?让我们继续来探究。

关键问题:这两个角到底有多大?大多少?

出示任务二:如图5,比角,教师给学生提供两种不同大小的单位角 和

和  ,锦囊内有钟面图。

,锦囊内有钟面图。

② 结构式资源呈现

教师展示学生的作品,让学生进行观察对比。

③ 序列化互动交流交流层次一:统一度量单位。

师:如图6,观察这三个作品,它们有没有度量出这两个角到底有多大?

生1(质疑):我竖着观察发现,同一个角,作品 ① 里面用“3不到"来表示,而 ② 用“4多一点”。明明是同一个角,怎么会有不同的结果呢?

生2(解析):因为作品 ① 和作品② 用的是两种不同的单位角来度量的,所以会出现不一样的结果。

师(追问):因此,我们在度量的时候要注意什么?

生(小结):我们要用统一的标准,也就是要统一度量单位。

交流层次二:数出度量单位。

师:当度量两个角使用统一的单位角后,度量出到底有多大了吗?

生3:作品 ① 用黄色角作为标准,数出这两个角里面分别包含3个和5个,用大约3和5来表示这两个角的大小。

生4:作品 ② 中是选择红色角作为单位角表示1,然后数出这个大角里面有7个这样的单位角,所以就用7表示。

生5:作品 ③ 用钟面的一个小格作为单位角,数数角里面有多少小格,就可以用几来表示这个角。

师(追问):这三幅作品在度量角的时候,有什么共同点?

师(小结):都是选定一个标准作单位角当作1,然后再数数里面有几个这样的单位角,就用几表示。

设计意图:“知道度量的意义,能够理解统一度量单位的必要性”,是发展量感的具体内容之一。本环节教师让学生自主选择合适的工具来测量角的大小,在第一层次的反馈中学生发现度量同一个角却出现不同的结果,促使其提出统一单位角的需求。整个过程教师不仅关注了数学知识的迁移类推、螺旋上升,而且关注了知识点之间的横向关联。在第二层次的反馈中,教师引导学生进一步明确角的大小就是看一个角里面包含了多少个单位角,深入理解度量角的本质。

交流层次三:细分度量单位。

师:这三幅作品能不能比出两角具体差多少?

生6(质疑):有几个角表示得不准确,有多一些还有少一些的,所以没办法表示出具体差多少?

师(追问):有什么办法可以表示这些不准确的部分?

教师让学生讨论后,介绍方法:可以把单位角再规定得小一些,直到刚好铺满被测角;把钟面上的一格再对半分,这样小格就会变成小小格;把钟面的一格再平均分成10个更小格。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:sxjz20250305.pd原版全文