小学数学说理课堂教学实践研究

作者: 陈从开《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标"将培养学生核心素养作为当下小学数学教学的重要目标,教师要思考的现实问题是:通过怎样的教学途径发展学生的数学学科核心素养?通常情况下,教师往往从“教"的角度作出努力,而在“以生为本”“以学定教"的理念下,该问题着力点应放在学生身上。结合数学学科的特点,为了让学生在面对数与形的时候能够更好地理解并表达其中的关系,笔者认为小学数学教学必须致力于学生在课堂上“说理”,这样不仅可以打通小学数学教与学的通道,还可以让学生在知识建构与运用的过程中更好地形成数学眼光、发展数学思维、培养数学语言。因此从宏观层面来看,小学数学说理课堂是一种高效的数学教学方式,对于学生数学学习有非常大的促进作用[1]。

教师在数学课堂上引导学生“说理”,能否留出时间与空间让学生有机会说理、有机会提升自身说理的能力,不仅对教师的教学理念提出了挑战,也需要教师优化教学行为以及相应的评价法则等。下面,笔者以“长方体和正方体"的教学为例来谈谈关于“说理"课堂的一些思考与尝试。

一、加强说理课堂中的数学表达,夯实学生核心素养的培育基础

“说理"并不是一个深奥的概念,在人们的日常生活中经常遇到需要说理的情形,说理即为说清道理。对于数学学科而言,有数学知识的形成以及数学知识体系中包含的丰富逻辑,因此,说理往往就是说清这些逻辑。具体包括两个方面:一是说清数学知识的生成道理,即数学概念与规律是怎样形成的,其经历了怎样的数学抽象与数学演绎过程;二是说清数学推理的证明之理,即对于数学知识的形成过程与运用逻辑不仅要“知其然”,还要“知其所以然”。对于小学数学教学而言,教师要引导学生能够超越自身的直觉,将合情推理转化为演绎推理等。站在学生的角度来看,教师打造说理课堂,就是要提升学生对数学知识的理解程度,培养学生对数学逻辑的把握能力。事实证明,当学生能用简洁的语言将数学道理表述正确时,就说明其真正理解了数学知识的本质。因此,数学说理是学生在理解的基础上开展学习活动,追求学习内容的本质和道理[2]。

比如,“长方体和正方体"教学的任务之一是让学生说清楚长方体和正方体的特征。此时如果教师不进行引导,那么学生的“说理"基础往往是生活体验,他们只会结合生活当中遇到的长方体和正方体事物进行描述,描述的内容中有许多非数学因素,如长方体或正方体的材料、颜色等;如果教师进行引导,让学生从数学要素的角度进行说理,那么学生的注意力会集中到长方体或正方体相关的点、线、面上,同时学生还会关注点、线、面的数量以及大小关系等,从而将长方体或正方体的特征更加清晰地表达出来。在这个过程中学生初步理解数学抽象、直观想象、逻辑推理与数学运算等,使得这些说理体验成为其数学学科核心素养得以发展的坚实基础。

学生在数学课堂上说理,离不开数学语言的运用。对于小学生而言,说理课堂实际上就是让他们在说理过程中逐步将生活语言转化为数学语言。学生在说数学道理的时候,精确而简练的数学语言能够体现数学知识之间的逻辑,能够体现数学知识的生成过程。从这个角度来看,小学数学说理课堂是学生数学建模的重要场所,是夯实培养学生数学学科核心素养的基础。

二、强化说理课堂中的思维运用,铺就学生核心素养的培育路径

教师在说理课堂上有效发展学生的数学学科核心素养,关键在于让学生经历说理体验,让学生在说理的过程中有充分的思维运用时机。此处的思维指向数学逻辑体现,当数学逻辑衔接学生的数学抽象与数学建模时,学生能够在完成数学认知体系架构的过程中感受数学逻辑的魅力。从学生的角度来看,教师要基于培养学生核心素养理念的角度构建说理课堂,提高学生的观察能力、思维能力、表达能力,促进学生深度学习,使学生真正将数学知识内化于心,在生活实践中灵活应用,从而有效培育学生核心素养[3]。

比如,在“长方体和正方体"教学时,教师可以引导学生围绕长方体或正方体的点、线、面去描述,让学生清晰地表达:长方体和正方体都有8个顶点、12条线、6个面,且长方体至少有4条线是一样长的、至少有2个面是一样大的,正方体所有的线都一样长、所有的面都一样大。这样的说理意味着学生的数学表达能够从生活语言向数学语言转化,这伴随着数学抽象的体验,是学生数学眼光形成的标志;学生通过数量关系来描述长方体和正方体,显然与逻辑推理相关,是数学思维形成的标志;当教师引导学生通过顶点、棱,以及长、宽、高等来描述长方体和正方体时,即是数学语言的运用伴随着数学建模的体验。所以,在这样的说理过程中,学生的数学学科核心素养发展是有保障的。

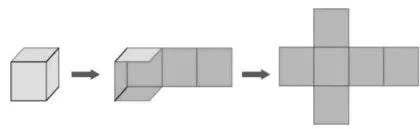

在正方体展开图中,教材有这样的设计:如图1所示,一个正方体纸盒沿着画有红线的棱剪开,就可以得到它的展开图。

教材中特别强调:让学生尝试沿着其他棱剪一剪,并在小组内交流。

在理解教材这一要求的时候,教师既要看到其中“做"的要求,也要看到其中“说"的要求。教师要认真设计让学生“交流"的内容,结合学生“做”的体验锁定交流的具体内容,比如:先沿哪一条“棱"去剪,剪的路径具体是什么,剪下来的结果怎样;如果不动手去“剪”,仅凭自己的想象,能否判断沿不同的棱去剪得到的图形。

在明确这些交流内容之后,教师可以让学生先操作再交流,然后不操作就交流。所有交流的过程其实就是说理的过程,教师要关注学生在说理过程中说了哪些理、怎么说的,然后围绕这些内容进行评价,这样就可以将学生的说理水平推向更高的层次。比如在教学现场教师可以捕捉到学生这样的表达:如果剪的是长方形,那么是先剪长,还是先剪宽,或是先剪高,对结果有影响;如果剪的是正方形,影响就没这么大。有的学生补充:无论是长方形还是正方形,它们都有12条棱,剪的时候选择不同,得到的结果可能不同,这样的结果非常多。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:sxjz20250327.pd原版全文

概括学生这样的说理过程与结果,可以发现学生已经认识到最终所得到的图形取决于两个因素:一是第一剪是选择哪条棱;二是剪的过程中选择怎样的路径。学生有了这一认识,就说明他们对长方体或正方体特征的理解已经达到较高的水平。在此基础上,教师让学生不动手剪,而是去想象与推理。从课堂教学的现场来看,大多数学生愿意接受这样的挑战。教师可以先用笔在长方体或正方体的棱上描色,表示剪的路径,然后让学生判断最终可能得到怎样的图形,在判断之后用实际操作来验证学生的猜想。这是一个引导学生进行合作学习并说理的契机:猜对的学生可以自信地向他人描述自己的推理思路,猜错的学生会反思自己在哪个环节出现错误。

从数学学科核心素养发展的角度来看,学生的说理伴随着直观想象、逻辑推理等,棱、顶点等概念被运用得非常熟练,学生的数学学科核心素养在这样的说理过程中能得到充分培育。

三、优化说理课堂中的学习方式,引导学生核心素养的培育方向

说理主要指学生说理,但这并不意味着教师在说理课堂上没有表现的空间。事实上,作为数学课堂的主导者,教师从教学设计时就决定了学生在说理课堂上的学习方式。因此,打造说理课堂时,教师要明确培育学生数学核心素养的方向,明确发展学生数学核心素养的学习方式,让学生在具体学习方式的运用过程中通过自身的体验,培养核心素养。

小学数学说理课堂的学习方式多种多样,既可以让学生自主学习,也可以让学生探究学习,还可以让学生在“做中学”。无论运用怎样的学习方式,都必须确保学生在课堂上有足够的说理时间与空间。当时空足够时,学生的“说理"就伴随着学生的数学语言运用而展开,学生在说理的过程中不仅可以将数学知识生成和数学问题解决的逻辑说清楚,而且能够将一些模糊性的默会认识转化为清晰的显性知识。这对于小学生的数学学习而言至关重要,不仅影响学生的数学学习结果,还影响学生数学学习习惯的养成、数学学习品质的提升。教师应努力引导学生敢说、会说、说清楚,让学生在说的时候能够有针对性地说,并说得简洁、准确。这些要求的提出与相关教学行为的引导,都可以让学生的说理过程变得更加完善。

结合学习方式的运用来看,教师要让说理成为学生数学学习的有机组成部分,成为学生在建构与运用数学知识时的自然习惯。教师要引导学生说日常生活中的数学之理、说数学知识的形成之理、说数学问题解决的逻辑之理,这些可以为发展学生数学核心素养提供强大的助力。

总之,结合小学生的认知特点,教师要通过构建说理课堂,逐步优化教育方式,提升学生的数学核心素养。教师要不断提升职业素养,丰富说理课堂的教学内容,为数学教学活动的开展提供支持,促进学生的全面发展。小学数学说理课堂既为学生发展核心素养提供机会,又为教师专业成长带来帮助。教师要认真营造说理课堂,为师生的智慧共生奠定坚实的基础

参考文献:

[1]陈秀林.基于核心素养视域下的小学数学说理课堂的教学策略[J].数理化解题研究,2024(11):65-67.

[2]贾丽嫚.聚焦数学说理培育核心素养[J].小学教学研究,2024(2):81-83.

[3]张美珍.基于核心素养的小学数学说理课堂构建与实践[J].试题与研究,2024(17):91-93.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:sxjz20250327.pd原版全文