工程测量学课程教学改革实践

作者: 郝彤 骆文昊

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0048-04

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2025.12.012

Abstract:ThispaperexplorestheintegrationofNon-destructivetesting(NDT)technologiesintoengineeringsurveying education.Throughcuriculumreform,NDTmethodsarecombinedwithengineringsurveying toenhancestudentspracticalsils andinovationcapabilities.Thisreform,whichincludesoptimizingcoursecontentandexperimentaldesign,helpsstudentsmaster advancedtechniqueslikeground-penetratingradarandelectromagneticinduction.Theresultsshowimprovedpracticaland interdisciplinaryabilities,metingmodernengineeingneeds.ThisstudyconcludesthatincorporatingNDTintoteachingisan effective way to enhance educational quality and cultivate skilled professionals.

KeyWords:enginering surveying;non-destructivetesting;teachingreform;practicalability;innovationability

随着我国工程建设技术的迅速发展,传统的工程测量学教学面临着新的挑战。尤其是在地下工程和复杂工程环境中的测量工作,要求测量技术不断创新与发展。无损检测技术(Non-destructive testing,NDT)作为一种高效的测量技术手段,已在多个工程领域得到广泛应用,尤其是在建筑、桥梁和隧道等工程中,其高精度、无破坏的特性使其成为日益重要的测量工具,能获取精准的测量数据。因此,如何将这一先进技术融入传统的工程测量学教学中,已成为提升教学质量和学生创新能力的重要任务[2]。

近年来,教育部发布了一系列教育与人才培养方针政策,其中明确指出现代工程教育应当紧跟科技发展步伐,强化实践教学环节,培养具备创新精神和实践能力的高素质工程技术人才。特别是在《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》和《中国教育现代化2035》中,提出了要推动信息技术与传统工程学科的深度融合,推动多学科交叉融合,培养复合型人才,适应新时代科技和产业发展的需求。这为工程测量学教学改革提供了政策支持和理论指导[3-4]。

本研究旨在探讨在工程测量学教学中引入无损检测技术的必要性和可行性,分析其对学生实践能力、创新能力和跨学科整合能力的提升效果。同时,结合地下工程测量的实际需求,优化教学内容和实验设计,使学生能够在掌握传统工程测量方法的基础上,拓展新技术的应用领域5。通过此次教学改革,期望能够培养出具有较强实际操作能力和创新思维的高素质工程测量人才,满足当今工程建设对人才的多元化需求。

一国内外现状

(一) 工程测量学教学现状

同济大学在本科三年级开设工程测量学专业必修课已有七十余年历史,旨在将测绘基础理论与实际工程需求相结合,培养学生解决工程测量实际问题的能力与创新思维。该课程在学生修完基础测量学课程后开设,面向工程中的测量需求,讲授内容涵盖地形信息获取、施工控制网建立、工程精度分析等技术应用,培养学生掌握高精度测量方法、变形测量、数据处理等核心技能,并通过现场教学提升实际操作能力。此外,课程注重创新思维和系统思维的培养,结合实际工程案例激发学生的创新意识,增强其对工程测量的应用理解,为未来的职业生涯奠定基础。2023年,该课程改名为现代工程测量,通过讲授国内外先进工程测量技术,突出新时代新技术特点,帮助学生了解工程测量领域的最新发展,拓宽学术视野。

一直以来,工程测量学的教学改革与工程实践和技术创新相辅相成。在国外,许多欧美高校通过虚拟仿真技术和高端测量设备,如无人机、激光扫描仪等,借助数字化平台帮助学生掌握复杂的测量技术,并通过开设跨学科合作课程增强学生解决复杂工程问题的能力[5-。与此相比,国内的改革起步较晚但发展迅速,通过引入无人机、合成孔径雷达干涉等现代测量技术,不断拓展工程测量课程的技术范畴2。尽管如此,针对工程中非空气介质内的测量技术,国内高校课程体系中仍鲜有覆盖。这种横跨地球物理探测和工程测量领域的无损检测技术手段,需要作为重要的技术补充和拓展,纳入到现代工程测量课程体系,推动教学创新与发展。

(二)无损检测技术在工程测量中的应用

在工程测量领域,尤其是在地下工程中,传统测量方法面临许多挑战,如难以获取地下结构的详细信息。无损检测技术有效弥补了这一不足,并越来越成为现代工程测量的重要手段,并在建筑、道路、桥梁和隧道等多个工程领域得到广泛应用。其主要优势在于能够在不破坏被测物体的情况下,获取准确的结构信息,例如电磁感应检测、声呐/超声波检测、X射线检测等多种手段可以有效检测结构内部的缺陷,如裂缝、腐蚀、变形等;地质雷达能够探测地下管线位置、地下空洞和其他隐蔽的地下基础设施结构[6.8],通过不断涌现的软硬件新技术,提高测量精度,为工程质量控制和安全评估提供了重要依据,进一步为工程的全生命周期提供保障。

(三)教学改革的必要性与意义

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251212.pd原版全文

在工程测量学教学中引入无损检测技术元素,对于提升学生的专业能力、创新能力和实践能力具有重要意义[]。在传统工程测量教学中,学生往往将大部分时间投入到基础测量方法的原理学习中,缺乏对新技术融合的接触、应用与理解。而无损检测技术作为一种跨学科的高新技术,涉及物理学、地球物理学、计算机科学和测量学等多个领域,能够激发学生的跨学科思维,培养创新能力和解决实际工程问题的能力[2.@。

随着现代工程项目复杂性的增加,单一的传统测量方法已难以满足多样化的测量需求。无损检测技术的引入为测量工作,尤其是地下工程等特殊环境的测量需求,提供了更高效的解决方案。因此,将无损检测技术纳入工程测量学教学体系,既符合当前工程技术发展的需求,也能显著提升学生的综合能力素质,帮助他们更好地适应未来的工程实践[210]。

二教学内容的优化

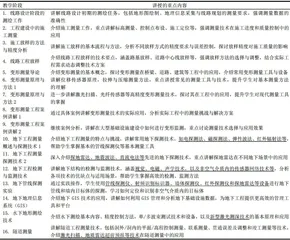

本次教学改革的核心目标是将无损检测技术与传统工程测量的教学内容有机结合,提升学生的技术操作能力和综合素质。表1是优化后的教学内容设计,涵盖从线路设计到地下工程测量的各个方面,同时在地下工程测量部分增加了无损检测技术元素,以下划线予以强调。

在地下工程测量部分,特别是在地下工程测量探测/检测/监测技术和地下管线探测实验环节,加入了种类多样的无损检测技术。在本次教学改革中引入这些技术元素的优点如下。  测量介质内部结构:无损检测的优势在于不破坏介质的情况下探测、检测和检测其内部目标体的位置和属性信息,这是传统工程测量质的飞跃。

测量介质内部结构:无损检测的优势在于不破坏介质的情况下探测、检测和检测其内部目标体的位置和属性信息,这是传统工程测量质的飞跃。  提高测量精度:通过高精度的新技术和新装备,减少了传统方法的误差,尤其在复杂地下工程中,提升数据质量。

提高测量精度:通过高精度的新技术和新装备,减少了传统方法的误差,尤其在复杂地下工程中,提升数据质量。  降低施工风险:无损技术避免对待测结构的破坏,降低施工过程中对现有结构的扰动,确保工程安全。

降低施工风险:无损技术避免对待测结构的破坏,降低施工过程中对现有结构的扰动,确保工程安全。  满足现代工程测量需求:随着新时代工程项目复杂性的不断增加,无损检测能够提供高效、安全的解决方案,满足多样化的测量需求。

满足现代工程测量需求:随着新时代工程项目复杂性的不断增加,无损检测能够提供高效、安全的解决方案,满足多样化的测量需求。 增强跨学科能力:无损检测涉及物理、计算机等领域,能够激发学生的跨学科思维,培养创新和解决复杂问题的能力。

增强跨学科能力:无损检测涉及物理、计算机等领域,能够激发学生的跨学科思维,培养创新和解决复杂问题的能力。

实验环节是本次教学改革的核心之一,通过引入下述五项实验内容,引导学生复习课堂教学中讲授的技术原理,在动手实践中使用现代无损检测设备,加深了学生对技术原理的认知,同时也增强了学生的实践能力。

管线探测仪:管线探测仪是一种传统的地下管线无损检测工具,能够探测金属管线的深度和位置。现代管线探测仪支持多频段工作,可以针对不同管线材质(如金属管道、铺设示踪带的塑料管道)进行不同频率的探测,学生通过实验学习不同频率对探测深度和精度的影响,提高探测技能的适应性。

射频识别标识器:射频识别标识器技术通过收发无线电频率识别地下基础设施的预埋标签。通过自动读取地下目标体预埋标签的属性信息,实现高效、实时的定位与数据反馈。学生能够通过实践操作,学会如何通过RFID技术对管线进行精准定位,极大提高探测效率。还可以了解这种无损检测和智能标识的应用,掌握如何在实际工程中实现长期可靠的管线管理。

墙体探测仪:现代墙体探测仪通过收发超宽带电磁波精确识别墙体内部的非金属和金属管线、空心结构等。在教学实验中,学生基于不同频段的电磁波回波信号特征和多维成像结果,分析墙内所对应的不同结构特征。提升学生在实际操作中的观察能力和问题解决能力,帮助学生理解复杂的墙体结构和隐藏目标体的检测方法。

红外探测仪:红外探测仪利用红外辐射原理,探测地下管线或墙体内目标体的温度差异,从而进行定位。实验中,学生能够通过温度变化的成像,了解浅层目标的埋设深度、走向以及材质等信息,尤其对热水管道和电力电缆等热源管线的探测具有重要意义。红外探测仪能在没有标记或不易识别的情况下通过热量特征进行定位。这为教学内容增添了新的探测维度,学生可以更加全面地理解无损检测的多源内涵。

探地雷达:探地雷达是一种利用电磁波探测地下物体的高精度无损检测手段,已广泛应用于地下工程的勘察。能够提供精确的地下目标物体分布图像,特别适用于多层埋设的管线系统。学生通过实验学习了如何调整探地雷达的频率和采样速率,进行多层次、多深度的管线探测。此外,还能够学习如何将探测数据转化为三维图像,并结合GIS等技术进行地下管线的管理与分析,帮助他们理解如何在复杂环境下进行更直观的数据整合和分析。

三教学改革的效果与展望

本次教学改革实现了工程测量教学内容的科学拓展,纳入无损检测技术及其实验并进行了创新提升,着重强调了智能化、精确化、数据化和跨学科的综合应用,推动了测量学课程教学的现代化。通过这次改革,学生不仅能够掌握传统工程测量技术,还能学会并应用现代无损检测技术,在面对未来更为复杂的工程环境时,能够高效、安全地完成测量任务。这将为学生未来在工程领域中的工作奠定坚实基础,同时提升他们的创新能力和实践能力,为工程测量学的教学改革注入新的活力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251212.pd原版全文