“高原山区”特色下遥感原理与应用课程改革与实践

作者: 李旺 吴学群 陈国平 朱大明 胡琳 汤俊

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0117-05

Abstract:Remotesensingtechnologyisakeymeans tocaptureinformationaboutobjectsandphenomenaontheearth's surfacethrough sensors.Itprovidesanewperspectiveforthereformofthecourse PrinciplesandAplicationsof Remote Sensing basedotheuniquegeographical environmentunderthebackgroundof"plateauandmountainareas”inYunnan Province.In ordertoimprovetheteachingquality,thefolowingreformmeasuresareputforward:promoting thetop-leveldesign,optimizing theteachingmodel,strengtheningtheteachingpractice,condensingtheelementsofthinkingandpolitics,anddeepeningthe courseexaminationandevauationWeavejointlyonstructedasystematic,oative,practicorented,ideologicaladliical integrationandfeedback-drivencomprehensiveeducationmodel.Through thepracticefrom2022 to2024,thismodelhas significantlyenhancedstudentsnationalfelings,profesionalself-confidenceandlearningenthusiasm.Theachievementof teaching goals,average grades and student scores have all increased by 5% ,29 % ,and the conversion rate has decreased by (204 67% . This model provides valuable experience and reference for the reform of remote sensing courses.

Keywords:plateauandmountainousarea;PrincipleandAplicationofRemote Sensing;curriculumideologyandpolitics; curriculum practice;assessment and evaluation

自21世纪以来,全球气候变化与可持续发展备受关注。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》强调了遥感技术在生态环境监测、资源管理和灾害预测等领域中的关键作用。虽然,高原山区遥感面临复杂地形、大气干扰和地表覆盖类型多样等挑战,加大了影像数据采集的难度;但是,遥感技术作为获取地球表面信息并进行处理和分析的重要手段,在高原山区复杂的地理环境中拥有巨大的发展机遇。例如:高原遥感技术在自然灾害监测、土地利用分析及气候变化研究等方面的重大作用推动了可持续发展和生态文明建设,助力云南高原山区在“一带一路"倡议框架下实现经济与环境的协调发展,增强国家在全球资源环境战略中的竞争力[4-5]。

为了响应国家对云南省在“一带一路”中的区位优势定位和服务云南社会经济发展的需要,结合云南高原山区的特色,国土资源工程学院组建了“高原遥感创新研究团队”,在大理洱海构建了“高原遥感野外综合实验站”,并与大理白族自治州人民政府、洱海流域农业绿色发展研究院共建了“洱海流域高原遥感创新研究科技小院”。结合遥感学科前沿和云南特有的高原山区自然资源、特色农业、地质灾害、生态环境以及气候气象等特点,以高原山区遥感定量反演与应用为研究方向,从机理研究、反演建模、遥感应用等方面构建一套高原山区遥感定量反演与应用技术体系,拓展定量遥感在高原山区资源开发和生态环境监测与治理等方面的应用,提升我国高原山区的遥感应用水平,为满足国家重大应用需求、服务于云南社会经济发展和生态环境保护发挥应有的作用。

在当今全球变革的背景下,教育领域面临新的挑战和机遇,尤其是在高原山区,传统的人才培养模式亟需与时俱进。本文以测绘专业的核心课程遥感原理与应用为中心,依据工程教育专业认证标准,探讨其在人才培养中的重要性。考虑到高原山区独特的地理环境和气候条件,课程设计特别注重先进理论教授及实践能力的培养。从课程的顶层设计、教学模式、教学实践、思政元素及课程考核评价等,揭示如何培养适应新时代和高原山区需求的复合型测绘专业人才。这些举措既促进学生实践能力和社会责任感的提升,也为行业发展提供强有力的人才支撑,同时为教育改革提供了重要的参考和借鉴。

一遥感原理与应用的学情分析

(一) 课程简介

遥感原理与应用课程是测绘学科的重要基础课8],核心自标是帮助学生掌握遥感的基本概念、原理和应用技能。课程涵盖遥感系统构成、传感器类型、数据获取与处理、影像分析与解译等知识,并结合实例说明其在自然灾害评估、土地管理、环境监测等领域的应用。该课程注重培养学生的专业技能,使他们能在精细农业、城市规划、地理信息系统、海洋研究和生态保护等领域运用遥感技术。遥感技术的高效与广泛应用,使其成为推动多学科研究与经济建设的重要工具,为学生的未来发展奠定了坚实基础。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251229.pd原版全文

(二) 课程面临的挑战

1课程内容与课时量不匹配

以测绘工程专业为例,2024版培养方案中该专业总学分压缩至170学分,其中遥感原理与应用课程由4学分压缩至3学分。目前该课程共48学时,包含32学时理论介绍,16学时课程实践。在少量的课时内不仅要学习遥感基本原理、数据处理、影像解译等理论知识,也要学习实地采集遥感数据、使用专业软件(如ENVI、ARCGIS等)进行遥感数据处理及遥感影像解译等实践技能,学习质量难以保证。

2课程内容与技术发展脱节

在遥感科学与技术领域,科技的快速进步和新方法、新技术的不断涌现,对教育内容提出了持续更新的需求,这要求教师应关注遥感技术发展的前沿动态,将这些前沿进展及时融入到教学实践中。然而,遥感技术变革迅速、教学资源不均衡、教材的更新滞后导致课程设计更新和实施效果受到严重的挑战,也限制了教学内容的时效性和前瞻性。

3地理环境特殊

云南省位于中国西南边陲,具有高海拔、复杂地形和多变气候等显著特点。这些因素导致卫星图像的清晰度降低、信号衰减加剧,结合地表覆盖类型的复杂性,直接影响遥感数据的获取与分析,特定的环境条件要求采用特定的数据处理方法。然而,遥感原理与应用课程的内容设置较为广泛,未能充分考虑高原山区的遥感特性。学生在学习过程中缺乏对高原遥感技术及其应用方法的深人理解,导致其无法掌握与之相关的专业技能。

4实践资源受限

遥感原理与应用课程教学需要获取高精度的遥感影像以及数据处理软件。首先,高原山区地形复杂且气候变化频繁导致遥感数据获取困难,不是缺少成像数据就是数据质量差。其次,缺乏必要的国产遥感影像处理软件支持。目前,各高校使用的软件大多是美国研发的ENVI、ARCGIS等。再次,高原遥感技术相对复杂,当前的课程设计内容没有及时更新、缺乏针对性的教学实习实践,学生难以结合高原山区环境进行数据采集和实践操作。同时,学校通常无法提供地基、机载等小尺度高分辨影像数据、实际案例及应用项目,导致学生难以将理论知识与实际应用相结合。

5课程内容缺乏思政教育

目前,遥感原理与应用课程主要聚焦于遥感基础原理和解译技术的传授,在有关高原山区特色思政教育内容方面有所欠缺,未能充分展现遥感技术在保障边疆国土资源安全和支持高原山区可持续发展中的重要作用,尤其是在应对复杂地理环境和独特条件要求上的战略意义。此外,课程在引导学生社会责任感和科学探索精神方面仍有提升空间,这在一定程度上导致部分测绘专业学生对高原遥感应用场景缺乏深入理解和专业自信心,成为部分学生转专业的主要原因之一。

二课程改革与实践

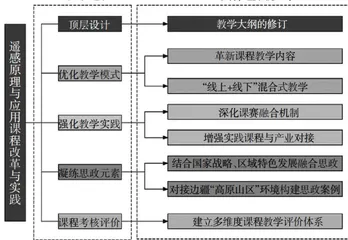

本文以测绘工程专业为研究对象,针对遥感原理与应用课程中存在的问题,探索在“高原山区”环境背景下的课程改革与实践,提出了一系列以培养高水平遥感人才为目标的措施。通过促进顶层设计、优化教学模式、强化教学实践、凝练思政元素、深化课程考核评价等手段,培养学生将理论结合实际的能力,增强学生的爱国情怀和专业自信,提升他们的民族自豪感和专业认同感,成功实现了专业教育与思政教育的深度融合。具体技术路线如图1所示。

(一) 顶层设计

在课程设置前,组织任课教师根据“高原山区"地理环境背景和专业工程认证的要求修订教学大纲,从整体上统筹教学内容的选择,优化教学模式,并合理安排各章节的学时分配。此外,在制定教学方案时,针对重点章节精心设计思政案例,确保多层次思政元素的有效融入,实现“专业课程与思政教育”的有机结合。

(二) 优化教学模式

1革新课程教学内容

以测绘工程专业为例,根据高原山区的地理特征、气候条件及其对遥感数据的影响,可以适当增加相关的课内外学习专题。不仅增加高原山区特定的遥感应用案例,如冰川监测和水资源管理等;还需讲解针对该地区的遥感数据处理方法和影像解译技术。此外,强调遥感技术在生态保护与可持续发展中的作用,结合国家生态政策进行讨论。最后,设计与高原山区环境背景相关的思政案例,引导学生关注社会责任,增强学生爱国情怀与专业自信。通过这些改革,课程将更具针对性和实用性。

图1遥感原理与应用教学改革技术路线图

2采用“线上 + 线下"混合教学模式

课程可以按基本原理、影像解译技术和应用发展前沿等模块进行教学。属于基础理论和开放性知识传授的内容(如遥感基础原理、影像数据获取、软件使用和数据预处理)可通过教师预先录制的视频、MOOC平台或PPT课件等方式提供,鼓励学生在课前自主预习。线上学习可通过CSDN、BILIBILI网站的教学实例,利用在线遥感数据(如Landsat、Sentine-1、GF等数据)完成相应专题实验和数据处理,并与教师共享实验成果,提出自己的问题和思考。线下教学主要强调实践操作、讨论和应用层面的内容。例如,学生将使用手持或无人机搭载的遥感设备进行数据采集与预处理。同时,通过小组讨论、课堂答疑和师生互动增强学习效果。此外,还将基于实际案例进行应用讲解,特别是在高原山区土地利用分类和植被覆盖度分析等方面的实践。

(三) 强化教学实践

1深化课赛融合机制

学校为参赛师生构建了一个多元化的激励体系,包括学生通过参与竞赛积累学分、获得评优、评先及保研名额的机会,教师则在职称评聘和高端奖励方面享有倾斜优势。这大大增强了师生参与竞赛的积极性,例如在全国大学生遥感科技竞赛、无人机遥感应用大赛和国际遥感与环境监测比赛中,师生的参与热情显著提高。2024年,测绘系学生在各类赛事中取得历史性突破,获得国家级特等奖2项,一等奖5项,二等奖6项,省部级奖励10余项。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251229.pd原版全文