“健康中国"背景下高素质应用型预防医学人才培养模式探索与实践

作者: 张贺 陈家隆 刘小山 李丽 刘林华

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0160-04

Abstract:Underthebackgroundof "HealthyChina",thedevelopmentofpreventivemedicineprofessionaleducationpresents bothopportunitiesandchallnges.Aligningwiththedemandsofpublichealthdevelopment,thetalentcultivationprogramof the preventiemedicinespecialtyisrevisedinGuangdong MedicalUniversitytostrandhigh-qualityandapliedpublichealth professionalswhomeetsocietalneeds.Weestablishan"integrationteachingsystem",constructatrnityteachingresourcelibrary comprising"specializedtextboks,onlinecourses,andfirstlassourses"anddeeplypromoteteachingrefoms.Wealsocobine teachingandresearchintegrationwithcolaborativeeducation,andemphasizepluralisticcultivationpathways.Inorderto comprehensivelyinspirestudentsgrowthandtalentdevelopmentacrossmultipledimensions,weintegrateinnovativepractices, interdisciplinaryintegration,andtheexpansionofiteationalperspectivesbasedonmasteringfundamentalmedicaltheoriesand professionalskilltraining.Thisprojectexploresamodelforprovidingareferenceforcultivatinghigh-qualityandapplied preventive medicine talents who meet the needs of social development and public health endeavors.

Keywords:Healthy China;prevent medicine;high-qualityand applied talents;public health;talent training

新中国成立以来,卫生健康事业取得长足发展,人民健康权益得到有效保障。特别是《“健康中国2030”规划纲要》实施以来把健康放在优先发展的战略地位,此举为中国公共卫生事业蓬勃发展带来了重大的机遇,同时也对预防医学专业人才教育提出了更高的要求。但回顾中国公共卫生学院发展和公共卫生教育历程,虽然进行了改革但当前预防医学专业教育依然未能从传统的“以防病为中心"转变为“以健康为中心”,人才培养存在“重技能轻人文、重理论轻实践”,没有充分重视综合素质教育,造成预防医学人才缺乏公共卫生实践综合技能、对突发公共卫生事件应对能力不足,与自前“健康中国"背景下“全民健康”的社会需求不匹配[2-3],培养适应社会需求的预防医学人才成为亟需解决的问题4。该研究立足“健康中国”大背影,依托广东医科大学(以下简称“我校"“公共卫生与预防医学”国家级一流专业建设点、广东省优势重点学科以及高水平公共卫生学院培育建设学院,重新定位预防医学专业人才培养目标,调整、精化教学内容,围绕课程体系建设、实践能力综合素质培养方面进行深人改革,全面推进人才培养模式改革,以培养适应社会需求的高素质应用型预防医学专业人才。

一预防医学专业人才培养现况和问题

(一)预防医学专业教育发展及现况

我国预防医学专业人才培养最早开始于20世纪初,新中国成立后仿照苏联形成了我国预防医学专业教育体系。改革开放之后我国高等教育迅速发展,预防医学专业教育也进人加速发展期,根据高考招生网站数据统计,截至2024年招收预防医学专业的院校有134所,每年招生人数一万余人6-7]。

虽然近年来中国预防医学专业逐渐探索出自身发展的道路,但预防医学教育沿袭传统模式的影响依然存在。虽然教学模式课程体系条理清楚,但课程间缺少相互融合,教学过程亦偏重知识的传授和掌握;此外课程设置和教学内容可能滞后于实际工作需要,教学内容与实际有脱节,难以紧扣业界前沿8。学生在校期间虽然学习了丰富的理论知识,但在实践能力和应急处理能力方面仍有待提升。素质教育虽然已经实施多年,但“应试教育"的影子仍根深蒂固。在预防医学教学中,学生的创新能力和综合素质未得到充分培养,导致知识型人才多于应用型人才[10]。

(二)“健康中国"背景下预防医学专业发展需求

《“健康中国2030”规划纲要》更提出:把健康融入所有政策,加快转变健康领域发展方式,全方位、全周期维护和保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平。《卫生健康事业取得长足发展人民健康权益得到有效保障一一新中国75年经济社会发展成就系列报告之二十二》:我国始终坚持预防为主、防治结合的方针,加大传染病、慢性病等疾病预防控制力度,不断提高公共卫生服务的可及性,切实提升突发公共卫生事件应急能力,有力保障人民群众生命健康。

“大健康"理念已逐步形成,为公共卫生事业拓展了广阔的发展空间,公共服务和社会事业要达到新水平。“健康中国"背景下提出医学教育由重治疗,向预防、康养延展,突出生命全周期、健康全过程的“大健康"理念,由此对公共卫生和预防医学专业人才的培养提出更高要求,需要更多具备扎实专业知识和实践能力的预防医学人才,不断健全疾病预防控制体系,做好健康教育与健康促进工作,有效防治慢性病,增强公共卫生应急能力,促进公共卫生管理与政策制定以应对公共卫生领域的各种挑战[]。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251239.pd原版全文

(三)预防医学专业教育的机遇与挑战

“健康中国”建设对预防医学专业教育而言既是机遇也是挑战,国家加强了对公共卫生体系的建设和完善,预防医学的需求日益增加,提高了对预防医学人才的需求,促使预防医学专业教育得到了更多的关注和重视。但原有预防医学专业教学模式已不能很好适应当前公共卫生事业发展要求,如何将预防医学专业建设及人才培养与当前人工智能、大数据等科技革命相结合,探索适应国家需求的预防医学人才培养模式成为亟待解决的问题5。预防医学专业人才培养必须大胆改革、加快发展,才能形成领跑示范效应[]。重点围绕课程体系、实践能力培养等方面,重新定位专业培养目标,调整、精化教学内容,以使公共卫生与预防医学专业人才培养更加切合社会需求改革是必然的选择。要培养适宜社会需求的高素质应用型预防医学人才,预防医学人才培养课程体系与培养模式改革是关键。应结合我校预防医学专业学生主要就业岗位主要工作任务和技能要求,与国家公共卫生执业资质要求接轨,同时加强科普宣传和国际合作与交流,调整传统课程教学重心,注重培养学生的创新精神和实践能力,提升学生全面素质和综合能力,掌握在公共卫生领域不断探索的新方法和策略以应对日益复杂多变的公共卫生挑战需求,适应新时代公共卫生需求推动公共卫生事业的发展[3]。

二 高素质应用型人才培养模式探索与实践

(1) 坚持立德树人,优化人才培养方案

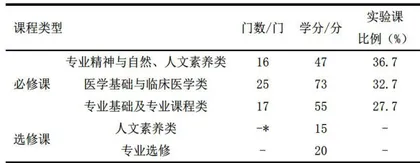

紧跟公共卫生与预防医学学科发展需求,遵循公共卫生事业发展规律,“以本为本”为原则修订预防医学专业本科人才培养方案,强化思政教育融人,把“立志立德、求真求精"校训内化于心,促进学生树立正确的价值观,培养学生的职业情感,增强其建设“健康中国"的使命感。按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》调整课程体系,除了以基础医学、临床医学、专业课程为中心的核心课程外,开设人文社科相关课程,如医学伦理学、社会医学、公共卫生发展史等,使学生能够从全人类健康及社会公平的角度审视预防医学问题,提高人文关怀和社会责任感。增设20学分的专业选修课程主要包括:公共卫生实践技能、社区卫生服务管理、老年卫生学、个体化营养与健康、文献检索、社会调查原理与方法、医学大数据分析与决策和基本公共卫生服务项目管理等;增加综合性、设计性实验的比例。除了使学生掌握现代基础医学、临床医学、预防医学的基本理论知识外,还应具备良好的职业道德与敬业精神、实践能力等综合素质,以实现知识、能力、素质三维的培养目标。课程设置见表1。

注:*选修课为学分制。

(二)突破学科壁垒,构建"融通式"教学体系

预防医学本身就是一个多学科交叉的领域,需要融合基础医学、临床医学、统计学和社会学等多个学科的知识。遵循预防医学课程体系内在规律,调整课程体系结构,突破学科壁垒,创新教学模式,把流行病学、卫生统计学的基础理论和方法,贯穿于“五大卫生"课程教学中,创建“融通式"理论教学体系。引人真实案例,让学生在案例分析与讨论中掌握流行病学、卫生统计学的理论与方法,并理解其在“五大卫生"领域中的应用,培养学生的批判性思维和解决问题的能力。利用模拟软件或仿真实验,让学生在虚拟环境中进行流行病学调查、卫生统计分析等操作,提高学生的实践技能;通过模拟演练,加深学生对理论知识的理解,并培养团队协作和沟通能力。在实践教学中,注重将流行病学、卫生统计学的理论与方法应用于实际问题解决中,提高学生的实践能力和创新能力。增强学生对学科间联系的认识,使学生对预防医学专业知识做到融会贯通、运用自如。

同时在第二课堂建设中加强跨学科与跨专业合作交流机制,鼓励并支持教师打破学科壁垒,开展跨学科、跨专业的合作与交流,组建跨学科指导团队,共同设计创新实验、实践技能比赛项目化实践强演练与模拟竞赛,提供实践机会。构建“融通式"教学体系有助于培养具有多学科背景、创新思维和实践能力的预防医学人才,为应对公共卫生问题日益复杂多样的挑战提供有力支持。

(三)追求卓越品质,建设优质课程资源

把思政教育融人专业课程教学内容,引导学生成为有担当、有责任、有信仰的“健康中国"建设者,实现课程“育人"的重要功能。建设优质教学资源,对标教育部“金课"的“两性一度"建设标准,深入推进课堂教学改革,对特色教材、在线课程和一流课程进行有机整合,创建“三位一体”的优质教学资源库,形成数字化教学资源库管理平台,互补的教学资源体系。为广大学生提供了全方位、立体化的学习资源。  特色教材:《环境卫生学》《卫生统计学案例版》《老年卫生学》《健康社会工作教学案例精选》《卫生毒理学》《公共卫生实践技能数字教材》等。特色教材采用新颖、独特的编写方式,结合学科前沿和发展趋势,引导学生深入思考和解决问题;教材内容紧跟学科发展,定期更新,注重理论与实践的结合,通过实际案例和实践经验,培养学生的实践能力和问题解决能力。

特色教材:《环境卫生学》《卫生统计学案例版》《老年卫生学》《健康社会工作教学案例精选》《卫生毒理学》《公共卫生实践技能数字教材》等。特色教材采用新颖、独特的编写方式,结合学科前沿和发展趋势,引导学生深入思考和解决问题;教材内容紧跟学科发展,定期更新,注重理论与实践的结合,通过实际案例和实践经验,培养学生的实践能力和问题解决能力。  在线网络课程:涵盖流行病学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、食品营养卫生学、卫生统计学、卫生毒理学、健康教育学、妇幼保健学和公共卫生实践技能等所有主干课程等。在线课程提供电子课件、视频、音频、图文等多种形式的教学资源,满足学生的个性化学习需求;支持学生与教师之间的实时互动,包括在线提问、讨论、点评等,提高学生的学习效果;允许学生根据自己的时间安排进行学习,提高了学习的灵活性和自主性;采用课堂教学、实践教学、项目教学等多种教学方法,注重培养学生的实践能力和创新能力。

在线网络课程:涵盖流行病学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、食品营养卫生学、卫生统计学、卫生毒理学、健康教育学、妇幼保健学和公共卫生实践技能等所有主干课程等。在线课程提供电子课件、视频、音频、图文等多种形式的教学资源,满足学生的个性化学习需求;支持学生与教师之间的实时互动,包括在线提问、讨论、点评等,提高学生的学习效果;允许学生根据自己的时间安排进行学习,提高了学习的灵活性和自主性;采用课堂教学、实践教学、项目教学等多种教学方法,注重培养学生的实践能力和创新能力。  建设一流课程,主干课程已实现校级一流课程全面覆盖,目前建设省级一流课程:环境卫生学、食品营养卫生学、卫生毒理学、卫生统计学。“特色教材-在线课程-一流课程"三位一体的优质教学资源库(图1)是一个综合性的教学资源整合方案,整合与优化资源有助于提升教学质量,培养学生的综合素质和创新能力。还可以实现定期对教学资源的质量、效果和满意度进行评估,不断对教学资源进行改进和优化,提高教学资源的质量和效果。

建设一流课程,主干课程已实现校级一流课程全面覆盖,目前建设省级一流课程:环境卫生学、食品营养卫生学、卫生毒理学、卫生统计学。“特色教材-在线课程-一流课程"三位一体的优质教学资源库(图1)是一个综合性的教学资源整合方案,整合与优化资源有助于提升教学质量,培养学生的综合素质和创新能力。还可以实现定期对教学资源的质量、效果和满意度进行评估,不断对教学资源进行改进和优化,提高教学资源的质量和效果。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251239.pd原版全文