多学科融合:面向新科技革命的能源与动力工程专业人才培养模式探索

作者: 张全长 陈征 马琪欣

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0164-04

Abstract:Thenewscientificandtechnologicalrevolutionhasinjectednewvitalityintoglobalscientificandtechnological inovationandputforwardhigherrequirementsforthequalityoftalenttraining.Thetraditionaltrainingmodeofsingle-discipline specialized talentscanotmeettheneedsof talentsinthenewera,sotheexplorationof"onespecialtyandmultipleabilies" compoundtalenttraining modeisurgent.Basedonthemajorofenergyandpowerenginering,thispaperanalyzesthe challngesfacedbythecurentmulti-disciplinaryintegrationtrainingmode,discusssthegeneralpathoftheformationofthe multi-disciplinaryintegrationtrainingmode,putsforwardthereflectionontherealizationofthemulti-disciplinaryintegation talenttrainingmode,andseksthebestpathtorealizethemulti-disciplinaryintegration,soastoprovideareferenceforthe talenttraining mode of energy and power engineering under the new scientific and technological revolution.

Keywords:newscientificandtechnologicalrevolution;disciplineintegration;energyandpower;pathstudy;curriulum reform; talent training

习近平总书记指出,“现在,我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,既面临着千载难逢的历史机遇,又面临着差距拉大的严峻挑战"。新一轮科技革命正在从人工智能、物联网、能源可持续和生命创制等核心迅速发展,而高等教育是保证我国在此轮科技革命中迅速崛起的重要一环。正所谓“穷则变,变则通,通则久”,寻求适应新时代发展的人才培养模式迫在眉睫。结合自身学科特点,融合不同学科之长,将多学科融合培养方式应用在学科建设与人才培养过程,加速营造有利于人才成长的培养机制,助力形成教育科研阵地的创新之势。

一进行多学科融合人才培养的优势

当前,随着我国不断推进对科技人才的培养及对创新技术的发展,党的十九届五中全会确立了到2035年我国跻身创新型国家前列的战略目标,对工程技术人才提出了更高的要求。在碳达峰碳中和的实施过程中,涵盖能源、动力、环境及其相关工程应用的能源与动力工程专业起着至关重要的作用。采用多学科融合方式对培养出更适应时代发展的“一专多能"的复合型人才更具优势。

(一)问题解决能力的增强

通过多学科融合培养模式,形成学生解决问题的整体性思维。无论是在科学、技术、工程、医学还是社会科学领域,实际中的复杂挑战很少能完全被界定为单一学科的问题。更多情况下需要整合多学科的知识以提供解决方法。而经过系统的多学科融合模式培养的人才,可以从多个角度识别和分析问题,从而产生更具创造性和稳健的解决方案。这与“群体思维”相悖,并鼓励对各种因素进行更彻底的考虑。此外,传统的学科孤岛可能会阻碍创新。多学科融合的培养模式有助于打破这些障碍,促进形成解决问题的复合视角。

(二) 创新性和适应性提高

具有多学科背景的毕业生在面对挑战时更具适应能力和韧性。更广泛的技能和知识使他们能够更轻松地过渡到新的角色和挑战。同时,通过多学科融合模式的培养,来自不同学科的思想和观点的融合往往会激发学生的创新性和创造力。许多最紧迫的全球挑战(气候变化、流行病等)需要利用多个领域的专业知识提供综合解决方案。多学科融合的培养模式对于有效应对这些挑战至关重要。

(三)就业竞争力的增强

雇主越来越多地寻求具有多学科背景和在不同团队中有有效工作能力的人才。同时,多学科背景为毕业生提供了更大的职业灵活性,他们更有能力追求不同的职业道路并适应不断变化的就业市场。此外,多学科教育为学生提供了充足的机会来发展团队合作和协作技能,这些技能在工作场所受到高度重视。学生学会与来自不同背景的人进行有效沟通,并在团队环境中进行谈判和妥协。同时,多学科融合的培养模式增强了学生批判性思维技能和分析复杂系统的能力。

综上所述,多学科融合模式在人才培养中具有深远的意义。它使个人具备在瞬息万变的世界中茁壮成长所需的技能、知识和适应能力,并为解决其最紧迫的挑战作出贡献。这不仅仅是获得更广泛的技能,而是培养一种更全面和综合的思维和解决问题的方式。因此面向新科技革命的能源与动力工程专业人才培养模式,应把重心集中到多学科融合的探索上来,对培养适应新时代科技人才需求、助力科技强国建设有重要作用。

二当前多学科融合方式下人才培养模式面临的挑战

(一)学科壁垒难以突破

以笔者所在的湖南大学能源与动力工程专业为例,该专业源于1926年创办的热工教研室和1972年设立的内燃机专业。随着国家新工科建设的推进,拓展出新能源与节能技术、先进制冷与微纳尺度传热等新方向,使得所学课程不仅涵盖机械类基础课程和能源动力核心课程,同样还包括太阳能、风能、生物质能和氢能等新能源课程,以及微纳尺度(芯片)传热传质技术课程。在本科通识教育阶段学生可以广泛地接触到不同方向的课程,使其有极为开阔的专业视野。但在研究生教育阶段,不仅新兴能源研究方向需要宽厚的基础理论,传统内燃机专业的理论研究同样需要具备跨学科的知识积累

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251240.pd原版全文

譬如做内燃机缸内燃烧研究,不仅要求学生具备热力学、传热学、流体力学等能源与动力工程专业知识,同样要求学生掌握化学、材料学、计算数学和计算机编程等专业知识以应对学习研究过程中遇到的问题。但本科阶段的通识教育,以公共课形式出现的学科交叉仅体现在理工科向文学艺术类的单向融合,理工类学科交叉甚少。但随着我国网络强国战略及“互联网+” 行动计划的实施,大数据相关专业与其他专业融合得较好。这是由于编程应用性较强,二级学科之间的交叉难度显著提升,更不用讲能源与动力工程专业涉及一级学科之间的学科交叉,除非专业教师进行授课,跨专业进行讲授几乎无法实现。

(二)跨学科教学组织困难

能源与动力工程专业涉及的专业包括不同一级学科及其下设的多个二级学科内容,二级学科可寻求同学院设置专业下的教师进行授课,但不同一级学科则涉及到不同院别。我国高校目前以“校院系”三级治理架构进行管理,相同学院内以一级学科下不同二级学科门类设置系。学院是高校治理的重要主体,在行政管理、招生、科研、教学等方面有一定的自主性。故院系内的学科融合,通过学院一级的调配可以实现。但跨学院的学术交流甚至课程共享,涉及学校层面的调控,且课程、教师资源共享会给教学质量评定、教师绩效计算等带来麻烦。因此,当前高校的管理架构造成跨学科教学存在困难,一定程度上给跨学科融合带来藩篱。

(三) 科研人员困境

施行多学科融合最直接的方式,即高校教师具备学科交叉研究背景,并且研究基础扎实,能够承担起对本科生相关交叉学科基础课程的授课,并对研究生阶段的学生提供相应的科研条件。但我国现行教育体制下对高端科研技术人才的培养更关注于纵向发展,针对横向发展的政策支持及鼓励不充分,导致现阶段高校内尖端科技复合型人才有很大空缺。此外,现在高校内专任教师从事交叉学科相关学习及研究的意愿并不强烈。其一,进行学科交叉要求高校教师将现有的时间及大部分精力分散到新的研究方向上,而投入大量成本后获取的成果远不如在该领域深耕的科研人员,付出成本与成果收获不成正比;其二,高校内针对教师的考核标准对学科交叉成果的激励不够。由于跨专业研究的前景无法预判,期间诸多不确定因素对成果产出有直接影响,进而影响自身职称评定,故许多高校教师不会选择从事跨学科研究工作。

三多学科融合方式下人才培养模式的一般路径

盲自进行多学科融合尝试会对教育资源及人才培养造成浪费,因此,对不同专业进行学科融合人才培养模式的探索需遵循最优路径。

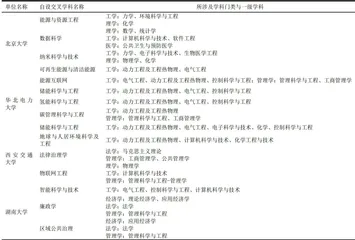

表1展示了国内部分高校进行学科交叉的数据(数据统计结果截至2024年6月30日)。从表1中可以看出,现有的学科交叉融合呈现以下几个特点:  相近学科门类更易于进行交叉融合。其中,文史类与理工类相关学科,其内部关联大的学科门类中产生新的交叉学科较多。以北京大学学科设置为例,理学与工学相关一级学科进行学科融合交叉,得到交叉学科“能源与资源工程”专业。

相近学科门类更易于进行交叉融合。其中,文史类与理工类相关学科,其内部关联大的学科门类中产生新的交叉学科较多。以北京大学学科设置为例,理学与工学相关一级学科进行学科融合交叉,得到交叉学科“能源与资源工程”专业。  差异大的学科门类中的学科进行交叉融合,管理学呈现更大的交叉自由度。这是由于管理学本身就是一门综合性的交叉学科,因此在与跨度较大的学科门类进行学科融合过程存在较大的自由度。

差异大的学科门类中的学科进行交叉融合,管理学呈现更大的交叉自由度。这是由于管理学本身就是一门综合性的交叉学科,因此在与跨度较大的学科门类进行学科融合过程存在较大的自由度。  学科交叉融合的基本原则为“内相近,外驱动”。具体是指,可以进行学科融合交叉的专业首先存在一定的相关性。其次,学科融合交叉成功存在外在动力驱动,具体为国家政策扶持和学科建设需求。以动力工程及工程热物理学科进行融合交叉为例,以其为基础拓展出来的新兴交叉学科有:机电储能科学与工程、可再生能源与清洁能源、能源互联网、储能科学与工程、氢能科学与工程、碳管理科学与工程和地球与人居环境科学及工程等。这些学科基本都是从能源与环境的角度出发,结合动力工程及工程热物理相关学科专业进而衍生出的学科。其目的都在于解决国家能源匮乏问题,促进能源与生态环境友好性建设、助力建设多元清洁的能源供应体系,促进绿色发展和加快实现我国的“双碳”自标,进而“内外合力"形成的交叉学科。

学科交叉融合的基本原则为“内相近,外驱动”。具体是指,可以进行学科融合交叉的专业首先存在一定的相关性。其次,学科融合交叉成功存在外在动力驱动,具体为国家政策扶持和学科建设需求。以动力工程及工程热物理学科进行融合交叉为例,以其为基础拓展出来的新兴交叉学科有:机电储能科学与工程、可再生能源与清洁能源、能源互联网、储能科学与工程、氢能科学与工程、碳管理科学与工程和地球与人居环境科学及工程等。这些学科基本都是从能源与环境的角度出发,结合动力工程及工程热物理相关学科专业进而衍生出的学科。其目的都在于解决国家能源匮乏问题,促进能源与生态环境友好性建设、助力建设多元清洁的能源供应体系,促进绿色发展和加快实现我国的“双碳”自标,进而“内外合力"形成的交叉学科。

目前,国内高校在学科融合下进行人才培养模式的尝试存在两种形式。形式一,“中心学科 + 附属学科”形式,其突出代表即“互联网 + ”模式8。其原因是由于随着信息技术成为新一轮产业革命发展的主要特征,许多传统学科需要依靠以算法、算力为优势的信息处理技术发展新的研究方法,进而促进“互联网 + ”模式的突起。如图1所示,中心学科A的方向A1主动融合附属学科B的方向B2,形成新交叉学科D。该形式的主要特点在于中心学科为应用型门类,且容易与其他学科相融合,其学科交叉存在中心学科的主动性,且一般容易形成一门新的学科。例如表1中湖南大学交叉学科“智能科学与技术”的形成,就是以计算机科学与技术为中心学科,电气工程、控制科学与工程为附属学科融合得到。形式二,“一中心多边缘"形式。如图2所示,中心学科A囊括了边缘学科B和C的方向B2与C1,边缘学科方向B2和C1的存在丰富了中心学科A。该形式多存在于基础研究学科门类,其主要特点在于中心学科与边缘学科存在相互依存、互相支撑的关系。更是出于其特点,该形式下导致的学科融合一般用于发展中心学科,不易形成一门新的学科。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251240.pd原版全文