任务驱动教学法:提升数学学困生的自我效能感

作者: 洪静 单增义

【摘 要】在初中数学教学中,教师可以采用任务驱动教学法,有效引导学习困难的学生积极参与学习全过程,提升他们的自我效能感,增强他们的学习动力。教师可以通过布置阅读任务让学困生在“阅读与思考”中逐步强化数学学习的自觉性,通过实践任务让学困生在“动手操作”中享受数学活动的乐趣,通过思维冲突让学困生在变式思维训练中持续参与数学活动,从而提升学困生的自我效能感。

【关键词】初中数学;任务驱动教学法;数学学困生;自我效能感

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2025)11-0047-04

【作者简介】1.洪静,江苏省徐州市柳新镇中心中学(江苏徐州,221142)教师,高级教师;2.单增义,江苏省徐州市柳新镇中心中学(江苏徐州,221142)教师,正高级教师。

在初中数学教育实践中,学习困难的学生在课堂上通常表现出对自我表达的畏惧,羞于提出自己的见解,导致他们自我效能感低下。因此,提升这部分学生学习的自信心显得尤为重要。课堂上,教师需鼓励他们积极参与教学活动,引导交流互动,给他们设置低台阶、小步子,促使他们在问题探究与合作互动中,提升数学学习的自我效能感。就此,粗浅谈谈自己的一些教学体会。

一、相关概念的阐释

1.任务驱动教学法

任务驱动教学法强调通过设计真实的、与学生生活经验相关的任务来帮助学生学习知识,强调学习是一个主动建构的过程,学习者需要通过实践和应用来构建自己的知识和技能,而不仅仅是被动接收信息。

任务驱动教学法的实施原则有以下四方面。(1)真实性。任务应该是真实的、与学生生活经验相关的,可以是解决问题、制定计划或者进行决策等。(2)目标导向性。任务应有明确的目标,让学生在开始前就清楚地知道他们需要完成什么。(3)互动性。任务通常需要团队合作完成,鼓励学生之间的互动和合作。(4)自主性。教师鼓励学生自主选择任务,自己设定目标并规划如何完成任务,这样能提高他们的投入感和学习动力。任务驱动教学法旨在让学生进入一个感知、思考、实践的高效循环,实现知识的构建和技能的提升。任务驱动教学法可以激发学生的学习动力,增强学生学习的自信心,促进学生自我反思与调整,最终实现其问题解决能力的提升。

2.自我效能感

美国心理学家班杜拉提出的“自我效能感理论”指个体对其自身能否成功执行特定任务的内在能力的预估和评估,体现为个人主观判断自己在行动前对其成功完成该任务可能性的信念和自信心。[1]决定自我效能感的关键因素包括:过往的成功经历、他人的口头劝导、替代性学习以及情绪生理反应。[2]在数学学习中,自我效能感反映了学生对掌握数学知识的信念,是个体评估自己能否有效运用既有能力完成数学作业的自信程度,是学习者对数学学习行为掌控力和学业成就预期的主观评价,是衡量学生学习效率的重要指标。强大的自我效能感能够催生更强的韧性,使学生充满对学习的探究欲望与对结果的良好期待。

二、任务驱动教学法提升学困生自我效能感的若干策略

数学教学中,布置阶梯性任务重在调动学生的感官,并通过有关教学活动激发学困生的学习兴趣,提高其认知能力。

1.布置阅读任务,让学困生在“阅读与思考”中逐步强化数学学习的自觉性

数学阅读实践,作为一项核心的数学素养训练,能有效锤炼学困生对数学知识的理解及表达能力,进而提升语言表述技巧,促进思维认知的发展,激发探究式学习。概念理解的困境往往源于学生数学语言的贫瘠和表达力的不足。因此,以任务为驱动,引导学困生“阅读与思考”,显得尤为关键。教师可以通过精心设计问题或任务引导学生预习和思考,唤醒已有知识框架,从而促进新旧知识的联系。从简单的“阅读力”培养开始的策略能激发学力较弱学生的学习热情和自信心,有助于提升他们自主探索和积极进取的自学技能。

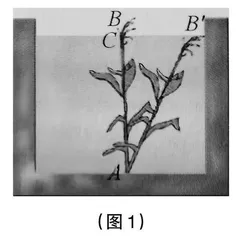

例1 《九章算术》中有一道“引葭赴岸”问题:“今有池一丈,葭生其中央,出水一尺,引葭赴岸,适与岸齐。问水深,葭长各几何?”题意是:有一个池塘,其底面是边长为10尺的正方形,一棵芦苇AB生长在它的中央,高出水面部分BC为1尺。如果把该芦苇沿与水池边垂直的方向拉向岸边,那么芦苇的顶部B恰好碰到岸边的B'(如图1)。水深和芦苇长各多少尺?

此题为古代的数学题,学生需要在翻译古文的基础上,理解语句的含义,先建模、转化为数学问题,再进行解答。

通过以下任务,学生能逐步经历“几何建模—变量设定—建立方程”的过程,从而深入理解问题的本质。

仼务1:从池底中央到任意一边岸边的水平距离是多少?

任务2:设水深为h尺,芦苇原长为多少?

任务3:拉向岸边后,此时芦苇AB'、水深AC、水平距离B'C的位置形成了什么图形?

任务4:如何用勾股定理描述上述量之间的关系?

2.结合实践任务,让学困生在“动手操作”中享受数学活动的乐趣

“成功的数学教学应让学生有机会通过努力寻得解答,如此教育方式方能彰显其价值。”[3]教师的角色不仅是深化探索,更是要巧妙地启发在学习中遇到困难的学生,鼓励他们积极参与动手操作。

例2 过等腰三角形顶点的一条直线可将三角形分割为两个小等腰三角形,如何证明这一特性?

首先,教师可以引导学生解决一个基础问题,由此出现任务1。

任务1:在△ABC中,AB=AC,∠A=36°,直线BD平分∠ABC交AC于点D。求证,△ABD与△DBC都是等腰三角形。

说明:即便是对数学概念掌握有待强化的学生,经适度思考后亦可依托角平分线的特性找到解答方法。教师随即提出任务导向的问题,引领学生进行探究性学习。

任务2:在等腰直角三角形和顶角为108°的等腰三角形中分别画出一条直线,把它们分成两个小等腰三角形,并在图中把所画等腰三角形两个底角的度数标注出来。

说明:针对任务2,在任务1的基础上,学生普遍使用了绘图及折叠的方法,以构造对称的等腰三角形。教师进而激发学生探究“一般三角形是否具备此类特性?”

任务3:一些非等腰三角形和一般直角三角形也具有这样的特性。例如,直角三角形斜边上的中线可把它分成两个小等腰三角形。请你把两个具有这种特性的三角形的示意图画出来,并在图中把三角形各内角的度数标注出来。(注意:要求画出的两个三角形是不相似的,而且也不是等腰三角形和直角三角形)

任务4:经过以上任务的动手探索,思考这种分法是不是具有一般性呢?如何画图呢?(教师提示:在此过程中,学生可否先构图,再进行反向分析,以揭示更深层次的规律?)

3.通过思维冲突,让学困生在变式思维训练中持续参与数学活动

变式思维训练是指在解决数学问题时,通过变换问题的表达形式或条件,以揭示其核心数学结构。这种思维方式强调在保持问题核心不变的前提下,改变问题的非本质特征,从而促使学习者从不同角度审视和理解数学概念。变式训练,不仅是帮助学生巩固基础数学知识和技能的有效途径,更是衡量学生理性思维与实践应用能力的标尺。

例3 如图2,教师将等式①AB=DC,②∠ABE=∠DCE,③AE=DE,④∠A=∠D这四个条件分别书写在独立的纸片上。学生小明随机抽取其中两张,当抽到①和②作为条件,需论证仅凭这两个条件能否确认△BEC为等腰三角形,并阐述其逻辑依据。

本题可以先让学生按题意完成解答,再陆续出示如下的任务,逐渐增加难度。这样的任务驱动的联系可以训练学生的发散思维与逻辑思维能力。

任务1:找出其中两个条件,证明在仅满足哪两个条件时,△BEC可被确立为等腰三角形。

任务2:当△ABC沿BC边平移至新位置(如图3),若∠A=∠D=90°,AB=DF,请你添加一个条件,使得EG=EC,并说明理由。

任务3:若将△ABC绕BC翻折,然后再向右平移至图4所示的位置,且AB=DF,AC=DG,BG=CF,试说明四边形ABDF是平行四边形。

任务4:请用树状图或表格把题目中抽取两张纸片上的等式所有出现的结果表示出来(用序号表示)。并求以抽取的两张为条件,使△BEC不能构成等腰三角形的概率。

4.鼓励合作学习,让学困生在“交流与合作”中积极投入数学探究活动

金字塔理论指出:“小组互动”能巩固50%的知识理解,“实践操作”能掌握75%的知识,而“教导他人”则可巩固超过90%的信息。[4]因此,倡导并营造一种协作和互助的学习环境很重要,可以培养学生自我发现、自我认同和自我升华的能力。教师可以巧妙设计协作任务,推动小组内的深度交流与合作,引导团队探讨复杂问题,通过反复研讨和互相启迪,持续优化小组合作效能。“互助组”的建设有助于学困生探究能力的提升。

例4 如图5,AB∥CD,∠B=∠D,试证明BF∥DE。

学生须先独立思考,初步解答,继而针对以下三个任务展开小组研讨交流。

任务1:重构原题,交换部分已知条件与结论,形成新命题并求解。

任务2:替换AB∥CD,保持结论不变,探索新条件。

任务3:保留所有已知条件,能否证明一个新的仍能成立的结论。

在数学教学的转化实践中,策略是至关重要的转化工具。在新课程改革的视角下,教师需更新教育理念,以个体化教学策略适应学生的需求,应遵循新课标的要求实施教学,避免过度施压。面对学困生,教师需展现深刻的理解力,敏锐识别并接纳他们,同时通过多元化的教学策略,设计适应不同层次学生需求的学习任务,梳理清晰的解题路径,为这些学生定制专属学习路径,使他们能在成功中找到学习乐趣,从而建立起自信,驱动自我效能的持续提升。唯有此,方能实现学困生从被动学习到主动探索的根本转变。

【参考文献】

[1]高建江.班杜拉论自我效能感的形成与发展[J].心理科学,1992(6):41-46.

[2]武瑞雪,陈莹,穆妍,等.例析造成懂而不会、会而不对现象的学生因素[J].中小学数学(高中版),2017(5):50-54.

[3]武瑞雪,陈莹,徐存新,等.因“教师不会教”致教学低效之现象剖析[J].中国数学教育,2016(12):23-25,30.

[4]万荣庆.均衡分班形态下整体提升初中数学教学质量的建议[J].中学数学教学参考,2020(20):63-67.

助理编辑:王一民

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度一般课题“指向初中数学核心素养提升的‘学历案’设计的实践研究”(D/2021/02/715)阶段性研究成果。