基于诊断测评的初中英语教师课堂评价素养发展的个案研究

作者: 苏佼阳 陈柏琪 黄菊引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《义教课标》)提倡注重“教—学—评”一体化设计,强调教学评价的促学作用。这意味着教学评价要从“对学习的评价”(assessment of learning)转向“促进学习的评价”(assessment for learning)(耿峰、于书林,2021)。在此背景下,外语教师要具备更高的语言评价素养(language assessment literacy)。然而,国内外的一些实证研究(如Jin,2010;Fulcher,2012;Lam,2015)表明,教师评价素养普遍不高(甘凌、蒋昌盛,2020),外语教师缺乏足够的评价知识和技能,在以课堂为基础的语言教学中,教师的评价素养尚未得到充分研究(Lan & Fan,2019)。此外,外语教师评价素养的实施路径也鲜少有研究讨论,特别是在我国外语课堂教学中提升教师评价素养的实证研究更为欠缺(江进林,2022)。部分学者指出,诊断测评有着判断学情、促进针对性教学的作用,能够为教学决策提供依据(蒋京丽,2022)。教师的评价素养在基于诊断测评的实践中能得到发展(黄菊等,2018)。因此,本研究基于在线英语诊断测评平台探索了一位初中英语教师课堂评价素养的发展过程。

课堂评价素养

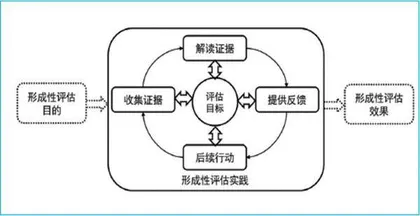

课堂评价作为教师了解学生学习情况并及时给予反馈和调整的方式,是形成性评价的一种具体实践。20世纪90年代末,形成性评价研究热潮掀起,学者们从评价方法、评价的促学效果等方面展开研究(Black & Wiliam,2009;罗少茜等,2015)。然而,学界尚未对课堂评价和形成性评价的区别给出明确定义(杨莉芳,2022)。国外有学者将形成性评价称为课堂评估(classroom evaluation 或 classroom-based evaluation)或课堂评价(classroom assessment)等(郭茜、杨志强,2003)。还有学者认为,形成性评估、课堂评估、教师评估、替代性评估以及促进学习的评价可以互换使用(Davison & Leung,2009)。由此可以看出,学界承认课堂评价与形成性评价在一定程度上可以互换。同时,目前的研究强调课堂评价在实践中的效果(甘凌、蒋昌盛,2020;江进林,2022)。因此,本研究将课堂评价的重点延伸至外语教师在课堂实践中的评价素养,即课堂评价素养。学者对课堂评价素养定义的关注点不同。Carless et al.(2006)认为,教师评价素养体现在教师能够利用课堂评价让学生参与评价,并能及时给予反馈,以培养学生的自主学习能力。Gu(2021)将形成性评估的过程具体化为以目标为导向的螺旋式循环,这个循环由收集证据、解读证据、提供反馈和后续行动四个步骤组成(如图1所示)。该框架基于前人的研究发展而来(赵士果,2013),更加全面地体现了评价促进学生学习的实施要点(胡润,2022)。

李亮和王蔷(2020)综合了多位学者的观点(Carless et al.,2006;Heritage,2010;杨向东、崔允漷,2012),界定了外语教师课堂评价素养的概念、构成及表征,为提升外语教师课堂评价素养提供实践启示。Xu & Brown(2016)构建了实践中的教师评价素养框架(A conceptual framework of teacher assessment literacy in practice,简称TALiP),其中提到的教师评价素养前三层为评价知识、评价观念和评价实践。基于文献回顾,本研究认为教师课堂评价素养的内容主要包括以下三方面:课堂评价知识、课堂评价观念以及课堂评价实践。

研究设计

1.研究问题

本研究对C老师的课堂评价素养发展路径提出以下研究问题:

(1)C老师是如何基于在线诊断平台实施课堂评价的?

(2)C老师的课堂评价素养在使用在线诊断测评平台后有哪些变化?

2. 研究对象及工具

本研究的对象为W市某较高水平中学七年级新教师C老师。本研究所使用的工具为外语教学与研究出版社研究开发的在线诊断测评系统U-Dig(优诊学),该平台以“诊—教—学”模式帮助教师实施教学补救,能够为教师提供班级学情的具体微技能信息,并且提供相应的教学支持与教学建议,为教师针对性地补救教学、调整教学提供依据。

3. 数据收集与分析

本研究共历时一年左右,2022年9月至2023年4月为数据收集阶段,2023年4月至2023年7月为数据整理阶段。在数据收集阶段,研究者收集了C老师所教班级的优诊学诊断测评结果以及C老师的教学反思、课堂录像和实际课堂观察等数据,并分别在2022年10月、2023年3月和7月对C老师进行了半结构化访谈。访谈安排在班级两次优诊学测试前后,共整理访谈文本约1.6万字。在数据整理阶段,研究者通过分析诊断测评结果、访谈文本、教学反思、课堂观察等数据进行多方验证,以回答两个研究问题。

首先,研究者根据本研究界定的外语教师课堂评价素养的要素(评价知识、评价观念和评价实践)对数据进行编码。其次,笔者计算各要素出现的总频率。例如,在评价观念这一要素下,研究者统计了访谈文本中有关C老师评价认知、评价情感等数据的出现频率和基本主题,对其进行归类,并根据诊断测评时间进行前后对比,以期体现出C老师评价观念的变化。

研究过程

1. 诊断测评定位学情

2022年10月,C老师使用优诊学对班级学生进行了在线写作测试,即前测。通过分析学生写作微技能表现结果,发现学生在语法运用上的问题较为突出。该诊断结果与C老师访谈中的信息相呼应:

他们在小学时,口头表达都很好,但是都没有怎么落实到笔头,所以他们在这方面本来就没有很扎实。(2022年10月25日访谈)

基于诊断测评结果报告,C老师着重训练学生的语法运用微技能。在基于外研版《英语》七年级上册Module 8 Unit 1 I always like birthday parties. 的听说课磨课中,C老师运用诊断测评结果设计了教学活动。

2. 基于诊断结果设计教学活动

(1)初期教学设计与效果

教学文本为一则讨论生日庆祝活动和生日礼物的对话语篇。C老师基于文本分析设计了教学目标和11个教学活动,但在有限的40分钟课堂时间内难以完整开展所有活动。因此,C老师试授课的结果并未达到预期。

我在第一个班上课时,前面花的时间太久,都还没有上到产出环节就下课了,根本就没有看到学生的产出是什么样子,所以后面就做了调整。(2023年3月17日访谈)

试授课的结果令C老师倍感沮丧。经过高校科研组的课后研讨、与本校教研组讨论以及个人反思,C老师总结了本次授课中的问题:第一,未基于单元整体设计教学目标,导致文本分析不到位,教学目标偏离单元主题;第二,教学活动设计过多,导致教学和课堂评价均未完整进行;第三,未细致分析诊断测评结果报告,导致对学生在语法运用微技能弱项上的具体表现不清楚,课堂评价的重点没有落到实处。

经过反思,C老师根据试授课的结果调整了教学设计和课堂评价重点,包括重设教学目标、减少教学活动、充分利用任务单收集学生学习证据和设计训练学生语法运用微技能的活动等。

(2)改进的教学设计

首先,C老师重新确定了基于单元整体的教学目标,并在整体分析单元语篇后,凝练了本单元主题意义“建立并维护良好的人际关系”。接着,C老师基于诊断测评结果所反映的语法运用微技能弱项,深化了学情分析,从语言能力和主题知识储备两个层面进一步分析学生的已知和未知。C老师设定的教学目标如下:

① 获取对话中的主要信息,包括谁过生日、什么时候过生日、Betty是否知道等;

② 获取Daming的生日派对时间、地点与活动,回答问题并填写表格;

③ 通过分析文本,明确Daming对生日礼物的考虑因素;

④ 在小组活动中,邀请同学参加班级生日会,并收集举办生日会的建议。

其次,C老师缩减了教学活动的数量,并针对每一个活动都设计了相应的引出学生学习证据的评价方式。例如,C老师在产出环节创设了举办班级生日会的活动情境,要求学生为班里所有在12月过生日的同学举办生日派对。该情境依托文本,真实且贴近学生的生活实际,与课堂导入环节中的问题“Whose birthday is in December?”相呼应,有助于教师及时评价学生对本节课关键知识的掌握情况,并据此进行有效的指导和反馈。

最后,C老师仔细研读了班级学生的诊断测评结果报告。报告针对学生弱项微技能的具体表现提供了清晰示例,如名词的数错误、主谓一致错误等。报告还给出了具体的教学建议,如对关键动词时态、句型、词组等进行教学点拨。这些具体的问题示例和教学建议都让C老师在正式授课中更加注意收集和解释学生语法运用方面的学习证据。

3.正式授课

(1)引出学生学习证据

Gu(2021)指出,引出学生学习证据的中介是各种课堂活动。在导入环节,C老师结合学生熟悉的动画电影《冰雪奇缘》中过生日的片段,分别提出三个具有逻辑关联的问题“What’s this video about?”“Whose birthday is in December?”“What do you usually do on your birthday?”。该问题链一方面顺利引入本课主题,另一方面也为本课的产出活动做了情境铺垫。提问是一种常见的课堂评价方式。通过问题,C老师检验了学生是否抓住视频的主要信息,激活了学生与主题相关的语言和背景知识。在之后的活动中,C老师的课堂评价方式包括观察学生的行为或产出、检验学生完成任务单的情况等。学生的学习证据包含在教材中的勾画、任务单完成情况、同伴对话输出的语言以及回答问题的内容等。例如,在同伴对话的活动中,C老师让学生两人一组练习对话,之后选择几组学生当堂展示,以此获取他们的学习证据,并及时进行指导和反馈。

(2)基于学生学习证据的解释与反馈

在解释证据环节,教师要对比任务标准和学生表现或学习证据,最终在头脑中形成评判与解释(Gu,2021)。在本课中,C老师在收集完学生的口头和笔头学习证据后,能够及时判断并解释,明确学生表现与目标之间的差距,进而指出改进方向。此过程是教师解释证据并对学生进行反馈的过程。

但在小组活动时,有学生询问C老师某一句型的用法。C老师给出了清晰的解答,从而帮助学生解决了问题,使他能够更加顺利地投入到活动中。C老师在应对学生突发、随机的提问(学习证据)时,及时解释并给予反馈,属于偶发性课堂形成性评价。

在计划性形成性评价方面,C老师在听力环节播放录音后与学生进行问答并追问,判断他们能否找出表示文本大意的关键句。

[教学片段1 ]

T: Does Betty know her friend’s birthday party well? Who’d like to try?

S: No, she doesn’t.