基于符际互补理论的小学英语教材主题意义分析方法探究

作者: 刘珉 宗文娟

引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)中提到,不论口语语篇还是书面语篇都有其特定的交际目的或传递的主题意义,也就是作者或说话人的意图、情感态度或价值取向等(教育部,2022)。分析英语教材的主题意义,对学生英语学习具有重要意义。主题意义探究过程要求学生展现出对多元文化的积极态度,有助于学生理解并尊重文化差异,提升跨文化沟通与交流能力;而且通过批判性思考,帮助学生形成正确的价值观和积极向上的情感态度,从而实现英语课程的全面育人目标。那么小学英语教师应当如何分析教材中的主题意义,进而引导学生对各语篇的内容和主题进行学习和探究,从而促进对学生核心素养的培养呢?本文将借鉴符际互补理论探讨小学英语教材主题意义的分析方法。

符际互补理论

语篇承载语言知识和文化知识,传递文化内涵、价值取向和思维方式(教育部,2020)。因此,语篇是主题意义分析活动的重要载体。小学英语教材语篇大都为多模态语篇,如同一语篇中可能既有文字模态,也有图像、歌曲、音频、视频等模态。文字和图像都属于符号资源,二者具有同构性和互补性,使得符际互补成为可能。在特定的语境下,作为不同符号资源系统的文字和图像在部署、统一语篇时共同创造特定的意义。

Royce(1999)认为符际互补是指多模态语篇中作为表达意义的文本模态和视觉模态资源相互协同和补充、共同完成意义的建构。他指出,符际互补理论主要用于分析文本模态和视觉模态(本文中主要以图像为例)在语义层面的互补关系。这很好地契合了小学英语教材分析的需求,因此笔者尝试借鉴该框架分析小学英语教材的主题意义。笔者所采用的框架共分为以下三个部分。

(1)分析课文配图中的图像视觉信息符号(visual message elements)。Royce(1999)将图像视觉信息符号分为参与者(identification of represented participants)、活动(activity)、情境(circumstances)和属性(attributes)。其中,参与者指视觉框架内的执行活动或者参与活动的相关人或物(既可以是有生命的,也可以是无生命的),包括行为的施动者和受动者;活动指参与者所执行的行动、事件、状态或过程;情境指活动发生的背景或环境;属性指参与者的品质、特征或者状态,是对前三项的细化分析,Royce(1999)在分析图文之间的关系时并没有单独列出此项。

(2)根据分析得出的图像视觉信息符号标注文本词汇信息。Halliday(2008)将词汇之间的关系分为四种,即重复(repetition)(下文标注时用“R”)、同义(synonymy)(下文标注时用“S”)、反义(antonymy)(下文标注时用“A”)、搭配(collocation)(下文标注时用“C”)。Royce(1999)在分析了图文之间是否存在相似意义、相对意义或补充意义后,将这种词汇间关系的标注方法用于标注图像和文字之间的关系。如下述案例中,图像中的Robin和蚂蚁与文本中的词汇Robin和蚂蚁构成重复关系,而站着的Robin和蚂蚁与文本中的词汇sit构成反义关系等。

(3)分析图文关系对主题意义呈现的影响。基于上述图文字分析,结合《课标》的主题内容要求,笔者分析了教材中图像和文字在语义层面的互补关系,考察二者如何共同构建故事情节和主题、影响主题意义的呈现,并进一步探究教材语篇的主题意义。

小学英语教材主题意义分析探究

本文以人教版小学《英语》(三年级起点)六年级上册Unit 6 How do you feel? 读写课为例,阐述如何运用符际互补理论来分析语篇的主题意义。

1. 视觉信息符号识别

(1)参与者分析

本课所用语篇为Read and write板块的“Robin and the Ant”,该语篇的图像信息中最显著的符号是参与者机器人Robin。Robin通过显示屏呈现表情、传达情感。该语篇配图中,Robin眉毛略弯,嘴角上扬,一只眼睛圆睁,另一只眼睛弯成月牙形状。这个表情除了表明Robin心情愉悦,还透露出一丝暗自得意。

另一个重要参与者是蚂蚁。该图中,蚂蚁不像通常那样出现在地面,而是站在Robin的右手食指上。Robin身体左倾,伸出右手,将蚂蚁举到略高于自己的位置。虽然从体型上来看Robin具有明显优势,但蚂蚁的位置弥补了它体型上的不足,使得读者能推断出该语篇中的蚂蚁是和Robin同等重要的角色。再细看这只蚂蚁,它的两只“手臂”(这里采用拟人化表达,将蚂蚁的两条前腿比作人的手臂)高高举起,双眼明亮,笑容满面,腹部高高翘起,显得欢快、轻松。读者因此可以推测出蚂蚁是高兴的。

(2)活动分析

该图的活动是Robin用右手食指将蚂蚁举到了比自己还高的位置。这无疑会引导读者将目光投向蚂蚁。而如果只是简单地将蚂蚁置于Robin脚边,它很可能会被读者忽略,难以体现二者之间的关系。 Robin的动作既能让读者快速关注到蚂蚁,也能引发读者的好奇心:Robin为什么要举起蚂蚁?它们之间发生了什么故事?这个动作说明了什么?就体型而言,Robin比蚂蚁更引人注目,但在这幅图中,蚂蚁的位置要略高于Robin,作者想借此表达什么?这些问题都值得读者去思考。

(3)情境分析

视觉信息中经常被忽视的一个符号是情境。在看到该图时,读者的注意力往往会集中在图像中的参与者Robin、蚂蚁及它们的动作上。至于Robin脚下的草地、远处的树木以及蓝天和白云,则容易被忽视或当作无关紧要的背景装饰。但正如王炳社(2009)所言,单个的意象并不能说明什么,只有诸多意象组成意象群,形成象征,才能够成为艺术。因此,在通过图像分析主题意义时,读者应关注图像中的每一项元素,这样才能更为全面。图像中活动发生的情境通常会含有许多细节信息。比如,该图中的色彩情境由白色、浅蓝色和浅绿色构成,这些颜色通常给人一种清新、明亮的感觉并在构图中可以使画面看起来更加清晰、柔和,与Robin和蚂蚁的表情相结合,营造出轻松、柔和、愉悦的气氛。图中的空间情境较为开阔,包含脚下的草地、远处的树木和高处的蓝天和白云。小故事与大空间的对比使得故事能够在更宽广的视野中展现其深远的主题意义。

(4)属性分析

虽然Royce(1999)在分析图文关系时并没有将属性关系单列出来,但分析属性有助于进一步揭示参与者的性格、外貌、能力等方面的细节,进而帮助读者更好地分析语篇主题意义。本套教材中,Robin第一次出现在五年级上册Unit 1 Read and write板块语篇“Meet Robin!”,对它的描述是“short but strong”;蚂蚁是社会性动物,以群居形式生活,往往被用来彰显团结协作和不屈不挠的精神。鉴于此,读者在分析该语篇的主题意义时应当考虑到Robin和蚂蚁各自属性对本文主题意义呈现所起到的作用。

综上所述,图像中的参与者信息包括Robin、蚂蚁、强大、弱小(后面两个词语为属性特征,此处不再单列,划分到参与者中);活动是Robin右手食指举起蚂蚁;情境是轻松、柔和、愉悦的气氛和比较开阔的空间感。

2. 图像—文字符际对应关系

系统功能语言学认为语言是社会符号学。也就是说,意义的创造不仅仅依赖于文字,其他的符号系统,如图像、表格等,也可以独立或者与文字共同完成意义的表达。小学英语教材主题意义的表现依赖于图像、文字等多模态共同构成的语篇。

本课例中,图像和文字共同构建了语篇所要传递的主题意义。上述分析中,笔者已经描述和分析了图像中的视觉信息符号,接下来需要检验这些符号是如何通过符际关系、词汇语义关系等共同完成主题意义表达的。

结合视觉信息符号分析,文本中属于参与者范畴的词汇有Robin、ant、little、afraid、worried、strong和happy,它们与图像中的参与者及其属性关系密切;属于活动范畴的词汇有sit、help、stuck和pull;属于情境范畴的词汇有sunny、one day、raining、next day、in the park、in the mud和out of the mud。

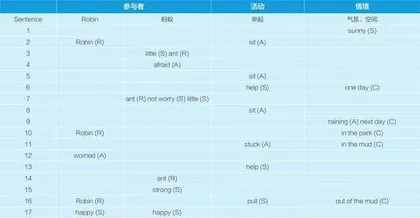

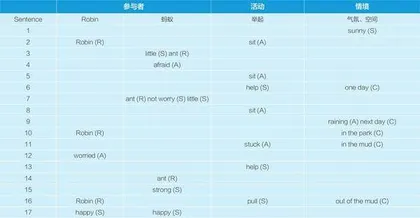

通过逐句分析文本,笔者找出以上与视觉信息符号意义相关的文本词汇,并对这些词汇进行标注。Robin和蚂蚁既作为参与者出现在图像中,也作为故事的主角出现在文本中,体现了词汇的重复关系,因此均以R标注;与图像呈现信息相反的词汇为反义关系,如文本中的afraid与图像中Robin和蚂蚁高兴的表情相反,因此以A标注;相似的意义关系为同义关系,如文本中的help与图像中Robin和蚂蚁友好的画面相似,因此以S标注;而用以增强语言的自然性和流畅度,并经常一起出现的词语或短语,如one day,则体现了搭配关系,以C标注。具体关系见表1。

表1. 视觉信息符号与文字的符际语义关系

由表1我们可以看到,以重复关系(R)标注的词汇有两个,在文中共出现六次;以反义关系(A)标注的词汇有五个,共出现七次;以同义关系(S)标注的词汇有七个,共出现十次;以搭配关系(C)标注的词汇有五个,共出现五次。通过以上分析,我们可以看到图像视觉信息符号和文本文字两种模态在支持中心话题、呈现主题意义上相辅相成。搭配关系促使主题意义在时间和空间维度上有了更广泛的延展。反义关系反映出图像和文字的对立关系,能引起读者对其主题意义呈现作用的关注。因此,就上述方面而言,两种符号在中心话题和主题意义处理方面存在明显的符号间互补性。

3. 符际互补下的主题意义分析

语篇的主题意义是指中心思想或者写作意图,是作者撰写该语篇的出发点,它通常不是直接陈述的,而是需要读者自己去理解(葛炳芳,2022)。基于上述图像—文字符际对应关系,笔者参照《课标》主题内容要求,确定本语篇的主题意义探讨范畴。

该语篇属于“人与自我”主题范畴下“情绪与情感,情绪与行为的调节与管理”“生活与学习中的困难、问题和解决方式”等子主题内容。

分析参与者这一符号的图文关系时,我们可以继续将参与者的所属关系分为“little和strong”以及“afraid、worry和happy”两组。其中little与图像中蚂蚁属于同义关系,而strong则属于反义关系。蚂蚁这一参与者既有同义关系又有反义关系,这看似矛盾的关系传递的含义是:一只蚂蚁是弱小的,它害怕被压到而向Robin发出请求;Robin受困于泥淖时,一只蚂蚁无法将它拖出,但蚂蚁有许多朋友(It is the ant and all of his friends.),它们能一起努力施救。由此我们可推导出图文关系从同义(It is a little ant.)变成了反义(They are strong.)。借用这种图文关系的转变,文本传递了“遇到困难时,要因时、因地、因人尝试多种方式解决问题;要在生活、学习中积极与他人合作,要有参与意识和集体精神”的道理,即本语篇的主题意义。

此外,图像中的Robin和蚂蚁都是高兴的,与文本中的afraid和worried构成了反义,与 happy构成了同义。我们也应当注意到从反义关系到同义关系的转变。面临危险,蚂蚁本能地感到害怕(afraid);处于困境时,Robin作为机器人对自己的安全感到担心(worried)。这些文本信息与图像构成的反义关系提示我们关注故事情节的推进。而图像中的Robin和蚂蚁都很高兴与文本的结局“Everyone is happy.”属于同义关系,可见两位参与者经历了情绪上的转变。因此,我们应当意识到,情绪是变化的,也是可调节的。

活动这一符号中的图文关系相对较为简单。通过对图像参与者符号的分析,我们知道Robin举起蚂蚁这一活动指向积极情绪的呈现。因此,文本中的sit和stuck与图像中的活动符号构成反义关系;而help和 pull则属于同义关系。蚂蚁差点因为Robin坐下(sit)而受伤,Robin因为陷入(stuck)泥潭而十分焦躁,意在提示我们日常生活中要注意安全。Robin相对于蚂蚁而言是一个强壮(strong)的存在,但是其在下雨天没有留意而陷入泥潭不能自拔,最后在蚂蚁的帮助下才脱离困境。动词pull是help的具体方式,两个词都与图像中的活动符号属于同义关系。这种同义关系强化了语篇的主题意义——蚂蚁通过团队有效合作帮助他人。

结语

《课标》倡导学生围绕真实情境和真实问题,激活已知,参与到指向主题意义探究的学习理解、应用实践和迁移创新等一系列相互关联、循环递进的语言学习和运用活动中(教育部,2022)。在小学英语教材中,许多语篇的主题意义都是隐性的,需要学生自己去提炼和感悟。本文从符际互补的视角提出主题意义分析路径,以期引发教师对小学英语教材的多模态特征的关注,从而在教学中引导学生在深入研读和分析多模态语篇的基础上,挖掘语篇蕴含的育人价值,建立语篇内容和主题意义之间的关联,进而有效生成围绕单元主题产生的深层认知和价值判断。

参考文献

Halliday, M. A. K. 2008. 功能语法导论(第三版) [M]. 北京: 外语教学与研究出版社.

Royce, T. 1999. Visual-verbal intersemiotic complementarity in the Economist Magazine [D]. Reading: University of Reading.

葛炳芳. 2022. 主题、话题和主题意义的区别及其对基础外语教学的启示[J]. 英语学习, (10): 4—9.

教育部. 2020. 普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社.

教育部. 2022. 义务教育英语课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社.

王炳社. 2009. 意象、象征与隐喻艺术思维[J]. 电影文学, (24): 13—15.

作者简介

刘珉 山东省枣庄市小学英语教研员, 中小学正高级教师。

宗文娟 滕州市实验小学英语教师。