基于“教—学—评”一体化的师生共读式整本书阅读的指导策略

作者: 刘丹 张金秀问题的提出

英语作为一门语言类学科,课外阅读是学生获取大量语言输入的重要渠道。近年来,作为教材的补充和拓展,英语整本书阅读逐渐在中小学普及(张金秀,2019)。由于整本书篇幅长、章节多、内涵丰富,教师的关注点大多在于如何选书、如何进行课程规划和课堂指导以及如何开展有序且深入的阅读活动(马晓磊、张强,2022;刘丹等,2017),但对于如何在阅读过程中充分落实“教—学—评”一体化策略的研究较少。整本书共读是一种打破传统教学时空限制、师生共同深入参与的阅读学习活动(刘鹏程、韩雪敏,2022),所以在研究整本书阅读教学策略的同时,教师还需要思考如何通过评价给学生更大的自主权、决策权,从而激发学生的内驱力。在近几年的师生共读式整本书阅读教学中,笔者发现通过多元的评价主体、开放的阅读任务以及多样的评价形式能够提升学生在英语整本书阅读中的内驱力,学生从而成为了更出色的积极阅读者。

师生共读式整本书阅读的概念和价值

1. 师生共读式整本书阅读的概念

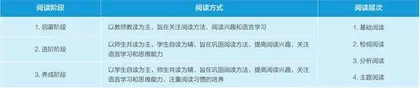

师生共读式整本书阅读是以培养学生独立思考能力为目标,引导学生在书籍阅读中获得更多的体验。在共读式整本书阅读教学整体规划中,主要考虑三个方面:阅读阶段,阅读方式以及阅读层次(刘丹等,2019)。具体内容如表1所示。

表1. 共读式整本书阅读教学规

2. “教—学—评”一体化的概念

教师要准确把握教、学、评在育人过程中的不同功能,树立“教一学一评”一体化的整体育人观念。“教”主要体现为基于核心素养目标和内容载体而设计教学目标和教学活动,决定育人方向和基本方式,直接影响育人效果;“学”主要体现为基于教师指导的、学生作为主体参与的系列语言实践活动,决定育人效果;“评”主要发挥监控教与学过程和效果的作用,为促教、促学提供参考和依据。要注重三者相互依存、相互影响、相互促进,发挥协同育人功能(教育部,2022)。

3. 基于“教—学—评”一体化的师生共读式整本书阅读的价值

师生共读式整本书的阅读课程将教与学相结合,并通过评价来监控和调整教学过程。在这个课程中,语言是思维的外显,评价贯穿其中,助力语言和思维的发展。此外,基于“教—学—评”一体化的师生共读式整本书阅读体现了英语阅读教育的育人价值追求——培养积极阅读者。积极阅读者是指拥有广泛的阅读兴趣和良好的阅读行为的阅读者(张金秀、徐国辉,2018)。基于“教—学—评”一体化的师生共读式整本书阅读通过多元的评价主体、开放的阅读任务以及多样的评价形式能够使学生成为更出色的积极阅读者。当学生作为评价主体之一时,他们可以和教师一起参与评价任务的设计和实施;当阅读任务开放而多元,学生就拥有更多的语言表达机会;当评价形式从小组走向全体时,学生就拥有更大的自主权、决策权以及内驱力,有利于他们成长为更加积极的阅读者。

基于“教—学—评”一体化的初中英语师生共读式 整本书阅读的指导策略

1. 师生共为评价主体,为学生情感赋能

首先,教师对整本书阅读的评价内容进行了整体建构和设计,比如评价的内容、形式和占比等。过程性评价任务的设计是根据主题意义、语言、思维的难点,由教师制订整本书内各章节的评价任务。终结性评价任务通常体现在丰富多元的读后任务中,学生可以自主选择。当然,评价任务具有一定的开放性和灵活性。如果学生提出更好的评价任务形式,师生则共同制定评价量规,也可以作为过程性评价或终结性评价的内容。除此以外,学生每次在呈现作品时,其他同学也会作为评价主体对小组作品进行打分以及评价,这极大提升了学生参与的积极性。

以整本书《奇迹男孩》(Wonder)为例,教师会在阅读开始前给学生展示明确的评价设计,包括以阅读积累和情景剧表演为主要内容的过程性评价以及以好书推荐为主要任务的终结性评价,其中过程性评价占80%,终结性评价占20%。随着学生在阅读过程中对文本的理解逐渐加深,教师和学生共同设计出更加有趣且深入的评价活动,例如举行围绕特定主题的班级辩论赛或是组织对书中角色进行深度分析的讨论等。这类活动不仅相比于阅读笔记和角色扮演更能激发学生的参与和主动探索,也更有助于培养他们的批判性思维。因此,在这个过程中,教师会对评价任务进行必要的优化和调整,以更好地适应教学的深入。学生在推荐好书的过程中,利用自己擅长的方式,进行精彩片段表演、重新设计书籍封面,或是引入全新角色来重塑故事情节等。这些丰富多样的方法并不仅仅局限在教师设定的评价任务之内,而是体现了学生广泛的创意。在每一组进行表演时,其他组的同学都要全神贯注观看,并根据评价量规进行打分和点评,选出心目中最优秀的组员,这样的评价形式能让学生全神贯注、主动思考并积极反馈。

2. 让多元开放的阅读任务为学生思维赋能

阅读任务的设置在师生共读式整本书阅读中十分关键,对培养学生的独立思考能力起到了至关重要的作用。如何在整本书阅读中让学生感受阅读的乐趣,并且保持持久的内驱力,是笔者一直思考的问题。随着实践的深入,笔者认为可以通过设置多元开放的阅读任务为学生的思维赋能,下文将具体阐释阅读任务的操作步骤。

(1)以导读课开启整本书阅读,让学生充满期待

在学生开始阅读前,教师精心设计了一节导读课,从不同维度、不同形式展现这本书的魅力。导读课主要包括视频引入、章节概括性预览、挖掘作品写作视角、介绍作者的创作缘由等。之后,教师通过制订阅读规划表,向学生明确阅读时间、阅读任务、过程性评价的细则和最后的汇报形式,令学生对阅读之旅充满期待。

(2)不断优化调整过程中的阅读任务,促使学生主动思考

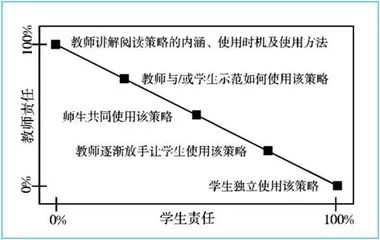

责任逐渐释放模式(见图1)是一种有效的阅读策略,备受 Duke 、 Pearson 等教授推崇(徐国辉,2021)。该模式是指在阅读策略的学习和应用过程中,随着学生对阅读策略的理解、熟悉及熟练掌握,教师对策略使用的指导责任会通过阅读任务的进阶逐步释放。

在通过课堂观察、作业反馈、学情调研等方式了解了学生对阅读策略的掌握情况后,教师就可以逐步进行责任释放。比如在七年级下学期的阅读情况调查问卷中,学生表达了希望有更加开放自主的学习方式。在七年级时,教师给他们的阅读任务是积累每章节的 10 个好词、2 个好句和回答1个问题。根据调查后学生的反馈,阅读任务调整为积累每章节的 3 个好词、2 个好句和回答1个问题,学生可以自选积累的方式。自选积累的方式赋予了学生更大的自主权,但同时也更需要学生前期进行大量阅读练习的铺垫才能知道如何选择适合自己的方式。

教师提供的阅读单有助于学生学会如何利用可视图来梳理文章脉络,如何通过对人物语言、动作、心理、外貌等描写分析人物性格,如何通过文章细节进行合理推测。另外,阅读单中还有关于“阅读圈”活动形式的使用指导,学生学习后完成每个角色相应的读写任务。阅读任务的多元开放使学生更加深入地理解文章,也学会了更加自信、主动地表达自我。在此过程中,教师和学生的角色也在悄然发生变化。学生作为读者积极分享阅读体会,教师和其他同学则倾听、理解和回应。

教师用心挑选学生在阅读积累过程中的优秀作品,按阅读策略运用、主题意义探究、创意性写作等将学生的作品归类,并在每周的阅读素养课上进行展示和分享。阅读分享活动能提高学生的自我效能感,长期坚持,将有助于培养学生良好的阅读习惯。

(3)布置创意性写作任务,促进学生深度思考

在之前课堂中,学生在运用“阅读圈”进行分享时,都是由教师决定角色分配。但在创意写作任务中,学生拥有自主选择权,他们可以从“阅读圈”的角色中找到与自己相匹配的角色进行写作,如故事概述者(Story Mapper)、连接者(Connector)、 提问者(Questioner)和创造者(Creator)。这样学生就可以根据自己个性化的理解和擅长的方式来表达思想。

故事概述者可以根据自己的风格再现故事。如一位擅长绘画的同学在阅读Charlotte’s Web的过程中,以卡通画的形式清晰地将 Wilbur 想寻找新朋友的过程创作了出来,其风趣幽默的画风激发了很多同学的创作欲望。

连接者不仅将主题意义中关于友情、成长的话题与自身联结,还将切换不同视角的写作手法运用到阅读积累中。如一位同学在作业中提到为了更好地理解她最喜欢的角色Charlotte,她选择用Charlotte的视角讲述故事。

作为一个提问者,问题的提出和回答都需要是基于对主题意义的深入分析和思考。比如在阅读Charlie and the Chocolate Factory其中一章时,学生提出了问题:什么是幸福?是住在大房子中?还是穿得光鲜亮丽?最后学生结合书中Charlie一家暖心的举动给出了自己对于幸福的定义。

作为一个创造者,学生的创作包括重新设计封面、设计相关主题的游戏、歌曲创作、诗歌创作等。在各个章节的阅读积累环节中,许多学生倾向于选择诗歌创作作为他们的表现形式。一位教师对于这样的阅读积累感慨道:“英语学习有日复一日背诵单词的脚踏实地,也有徜徉在主人公世界与之感同身受的诗与远方。那一首首写给主人公的诗歌,何尝不是学生内心的向往或期许!”有学生阅读了Charlotte和Wilbur初次见面的情节后,写下了小诗Salutation!,诗中包含了对故事情节的描述,同时也是对故事主题作了深入挖掘,是小作者对于生活的问候:你好,生活!尽管充满艰难险阻,“我”仍可以创造奇迹!

3. 多样的评价形式为学生自我反思能力和语言能力赋能

读后分享分为章节阅读后的分享和整本书阅读后的分享。章节阅读后的分享以师生评价为主,教师尊重学生的独立思考和观点表达,对学生在主动探索语法难点或理解书籍内容时所作出的努力给予了充分的肯定,鼓励学生将典型错误转化为优秀学习素材,并通过同伴评价、过程性评价等方式提供正向反馈。整本书的读后分享以则小组为单位进行,评价的形式是利用读者剧场、读书交流等活动将生生评价和师生评价相结合,阅读分享关注合作过程,并通过自评、互评和他评等方式予以正向反馈。读书小组的评价形式激励学生在组内充分讨论,在认知层面达成对整本书的一致看法,并通力合作完成成果汇报。在这个过程中,团队可以自选表达内容,灵活安排表达形式。学生需要团结协作、取长补短,积极主动发表意见。这不仅锻炼了他们的合作能力,也锻炼了他们的问题解决能力及独立思考能力。

在这样的评价形式中,学生能相对客观地评价自己的学习能力与水平,在学习过程中进行自我激励、控制与调节,从而不断提高自我反思能力。同时,学生还能扩大“学习半径”,与同伴互相交流学习。学生的独立思考成果会在小组间、班级内以及班级与班级之间进行展示,不管是优秀的学生作品还是学生作品中暴露出的典型问题都是很好的学习资源,能帮助学生提高语言能力。

小结

通过“教—学—评”一体化的师生共读式整本书阅读,学生的语言能力、阅读兴趣、思维品质等有了显著提高。有的学生说读后分享让他学习了他人语言使用中的闪光点,从而弥补了自身不足,提升了英语表达能力。有的同学表示,他的思想通过阅读变得更加丰富。还有的同学表示,通过阅读英文原著掌握了很多“一词多义”的用法,教师设计的阅读任务和评价任务提升了自己的口语和写作能力。

在今后整本书阅读的教学探索中,笔者认为还有很多方面需要进一步完善和研究,如语言和思维如何协同发展、学生的差异化对评价任务区分的要求、主题意义探究任务和语言学习任务的高度融合等。

参考文献

教育部. 2022. 义务教育英语课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社.

刘丹, 曲红茹, 徐国辉. 2019. 中学英语师生共读式书籍阅读的实践与反思[J]. 中小学外语教学(中学篇), (1): 24—28.

刘丹, 王永凤, 徐国辉. 2017. 中学英语持续默读教学的实践研究[J]. 中小学外语教学(中学篇), (9): 8—12.

刘鹏程, 韩雪敏. 2022. 通过原版小说师生共读项目促进学生学习能力和思维品质发展[J]. 英语学习, (11): 41—45.

马晓磊, 张强. 2022. “学—思—悟”框架下的初中英语小说阅读教学实践[J]. 中小学外语教学(中学篇), (2): 43—48.

徐国辉. 2021. 国际视域下关键英语阅读策略研究及其教学启示[J]. 中小学课堂教学研究, (8): 1—5.

张金秀. 2019. 中小学英语整本书阅读的五点主张[J]. 英语学习, (7): 55—57.

张金秀, 徐国辉. 2018. 积极阅读者育人导向下中学英语分级阅读课程化建构[J]. 中国教育学刊, (7): 69—74.

作者简介

刘丹 北京市八一学校英语教师,备课组组长。

张金秀 北京教育学院教授,教育部“国培计划”专家,硕士生导师。