“科普—故事”融合阅读教学模式的设计与实施

作者: 徐晶 夏源梓“科普—故事”融合阅读教学的研究背景

《义务教育英语课程标准(2022年版)》指出,教师应为学生提供课外阅读的环境、资源和方法,创设良好的课外阅读氛围,帮助学生在阅读中得到全方位的发展(教育部,2022)。笔者认为,“双减”背景下,更好地发挥课外阅读的价值与作用对发展学生的核心素养极为重要。

根据题材和体裁的差异,阅读文本可分为故事类文本和非故事类文本。故事类文本(也称虚构类文本)情节生动,角色鲜明,对于刚开始进行课外阅读的学生来说比较友好;对于初试课外阅读教学的教师来说,以故事类文本教学为切入点,可操作性更强。然而,成年人日常生活中85%—90%的阅读材料为非故事类文本(Smith,2000;转引自王蔷、齐相林,2021)。非故事类文本(也称非虚构类文本或科普类文本)往往含有丰富的主题知识和事实性信息,对学生系统建构知识体系、培养高阶思维和从多角度认识世界有着至关重要的作用。

如何融合故事类文本与非故事类文本的优势,将科学知识、故事情节和阅读体验相结合,共同作用于学生的语言学习和成长,值得广大一线英语教师深入思考。下文笔者将基于带领课题组实验校开展的“科普—故事”融合阅读教学研究,阐述相关思考及实践。

“科普—故事”融合阅读教学的研究价值

1. 概念内涵

“科普—故事”融合阅读即基于具有科普与故事双重性质的文本(融合文本)开展的阅读活动。融合文本首先是一个故事文本,具有完整的故事场景和故事线,但故事的核心内容包含了科普知识,符合学生的认知特点和阅读兴趣的语言表达、情节设计以及知识呈现方式。需要特别明确的是,融合文本中的科普知识应在故事中直接并实质性地影响主题发展。综上,融合文本不只是包含两类题材和体裁的混合文本,而是将科普知识与故事有机融合的文本。融合文本阅读强调对文本的感受和理解,包括对故事情节的把握、对科学知识的理解以及对作者意图的领会,有利于激发学生的学习兴趣和探究精神,培养学生的创新思维和科学素养。

2. 特征分析

“科普—故事”融合阅读教学具有以下两类特征:

第一,科普性和故事性。笔者在教学观察中发现,许多教师开展的科普类文本阅读教学往往以知识灌输为主,容易使学生感到枯燥和乏味。而“科普—故事”融合阅读则更具趣味性和吸引力,它将科普知识融入生动有趣的故事情节之中,使学生在阅读故事的过程中获得知识、实现成长。

第二,情境性和拓展性。“科普—故事”融合阅读教学将跨学科知识融入具体的故事情境中,鼓励学生从科普和故事两个方面对文本进行思考和分析,在拓展阅读中获得更全面的知识,生成更深层的认知,从而实现科学思维、创新精神和实践能力的综合提升。

3. 创新价值

“科普—故事”融合阅读教学模式有助于学生自主阅读能力的培养,其创新价值具体体现在以下四个方面:

第一,激发科学兴趣。融合文本通常包含生动的文字和精美的插图,能将深奥的科学知识以通俗易懂的方式呈现出来,提升学生对科学知识的认知水平和探索欲望。

第二,丰富科学词汇。融合文本涉及较多科学词汇和表达,开展“科普—故事”融合阅读有助于扩大相关主题的词汇量、积累科学知识。

第三,发展科学思维。“科普—故事”融合阅读通过故事情节引导学生思考解决问题的方法,进而培养学生的逻辑思维能力和问题解决能力,发展科学思维。

第四,培养科学精神。“科普—故事”融合阅读将科学知识与故事相结合,有助于培养学生的跨学科意识,帮助他们建立对世界的多元认知。学生在融合阅读中激发对人与自然、人与社会、人与自我的深层思考,形成求是、探索、创新的科学精神,提升社会责任感和综合素质。

RIPE“科普—故事”融合阅读教学模式框架

笔者与课题组就“科普—故事”融合阅读教学开展了深入的理论学习和实践研究,并在不断改进后形成了RIPE“科普—故事”融合阅读教学模式(如图1所示)。

“科普—故事”融合阅读教学模式主张真实、有趣且有意义的课外阅读,旨在让学生在主题意义的引领下主动投入英语阅读中,通过个人或小组实践活动实现在故事文本阅读中丰富科普知识、在语言学习中拓展跨学科视野、在融合阅读中提升阅读兴趣,进而增强阅读主动性,培养阅读习惯,形成阅读能力,发展成为终身阅读者的目标。该模式的具体实施路径包含“反应(Response)—创新(Innovation)—表现(Performance)—评价(Evaluation)”四个环节。

1. 反应环节

“反应”指学生对学习内容的反应,体现学生对文本的自主解读。该环节是RIPE“科普—故事”融合阅读教学的第一个也是最重要的环节,能凸显融合文本阅读较之单类型文本阅读的特点。在该环节,教师引领学生梳理文本的科普线和故事线,即获取文本中有关科普知识的事实性信息(facts)和通过故事得出的经验教训(lessons)。

笔者以外研社《动物成长故事》(第一辑)Stanley the Saw-shelled Turtle(《锯齿盔甲龟斯坦利》)融合阅读教学为例,呈现RIPE“科普—故事”融合阅读教学模式在教学实践中的应用。

Stanley the Saw-shelled Turtle是一个融合文本,其主题范畴为“人与自然”。文本以锯齿盔甲龟斯坦利的第一视角讲述了它所居住的小溪中存在生态污染问题,于是它开始调查污染原因以及该问题最终得以解决的故事。文本既介绍了锯齿盔甲龟等动物的习性和特征,以及小溪里动物的食物链,也通过拟人化手法将锯齿盔甲龟斯坦利塑造为一个有语言、有行动、有思想、有情感的生灵。通过该文本学习,学生既能收获科普知识,又能得到启迪感悟,最终形成“人类与自然和谐共生”的意识,达成对主题意义的深入理解。

基于该融合文本的阅读教学过程是教师引导学生以“搭建框架(frame)——梳理事实(即梳理科普知识线)—— 梳理经验教训(即梳理故事情节线)”的路径探索文本内容的过程。具体教学过程如下:

Step 1. Read the book and explore “What were Stanley’s worries and what was his problem?”.

[设计意图]通过关键问题引领学生自主阅读、梳理文本主要内容。

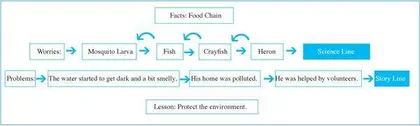

Step 2. Based on Stanley’s worries and problems, summarize and explain the fact and lesson from the text and complete the frame diagram (见图2).

[设计意图]引领学生通过梳理科普知识线和故事情节线,总结、阐释故事中的科普知识和故事中蕴含的经验教训,完成框架搭建,实现将零散知识向结构化知识的建构。

2. 创新环节

这个环节指学生对文章的深层理解和思考,体现了学生对文本的深层剖析。学生结合文本内容,从Stanley或Volunteers的角度出发,对文本内容进行批判与评价,尝试提出自己的想法和观点。学生通过总结、感悟所学内容,思考并阐述文本对自己未来的思想和行为可能产生的影响。

Step 3. Think “If I were Stanley, I would ... or I wouldn’t ...” or “If I were volunteers, I would ...”

[设计意图]鼓励学生结合文本内容就角色表现、故事情节进行批判与评价,并提出自己的观点和想法。

Step 4. Imagine what Stanley’s life will be like. Try to make up a new story.

[设计意图]鼓励学生基于所学知识以及生活感悟,发挥合理想象对融合文本进行情节改写或故事续写。

3. 表现环节

该环节指学生在对文本进行适当的情节改写或者故事续写后,通过故事剧场表演将学习成果可视化。在故事剧场中,教师引导学生以小组合作的形式表演学生自己创编的新故事,倡导学生关爱动物、保护自然。在表演过程中,学生内化相关科普知识,升华故事主题意义,将所学知识运用于实践问题的解决中,有利于提升用英语解决问题的能力。该环节为学生搭建了更好的创新和超越文本的机会和平台。

Step 5. Share and talk about the stories you make up, and try to choose the best one.

[设计意图]教师鼓励团队就创编故事进行分享和讨论,选出心目中的最佳故事。

Step 6. Act out the story through role-play, paying attention to the evaluation scale.

[设计意图]师生共建评价量表,学生进行角色分工,以故事剧场形式进行表演。

4. 评价环节

为了更好帮助学生完成故事剧场表演,教师应和学生共同参与设计故事剧场表演评价量表,并在表演开始前就将评价量表提供给学生。评价量表应具备两个功能。第一个功能是引领和指导,即让学生的表演有方向可循。学生基于量表合理设计故事情节,更好地完成表演。第二个功能是评价和反思,即让学生在学习中学会评价,培养学生的评价能力。故事剧场表演结束后,学生在教师的支持、示范及指导下,学会搜集相应证据,评价其他小组的表演效果。在这一过程中,评价量表不仅为学生提供评价信息,更重要的是帮助学生调整学习方法,反思学习过程,并设立更为合理的学习目标。

课题组还同时设计了学习效果评价表,旨在帮助学生在完成学习后参考评价表中的维度,回顾和评估自己的学习过程。学生通过自评监测自己的学习效果,提升自主学习能力,通过教师和团队评价了解和吸取他人的建议,进而优化学习策略,提高学习效果。

RIPE“科普—故事”融合阅读教学模式研究的意义和实践效果

1. 研究意义

RIPE“科普—故事”融合阅读教学模式能够整合故事类文本与科普类文本的优势,为教师提供优化阅读教学的路径,同时也可以满足学生的学习需求,为学生的课外阅读提供有效的方法指引。一方面,该模式为教师提供可参考的阅读教学方法,帮助教师减轻阅读教学压力;另一方面,该模式能够提升学生的跨学科学习能力和综合利用所学知识解决问题的能力,促使他们在丰富语言知识的同时萌生好奇心,拓宽视野,形成良好的自主学习习惯。

2. 实践效果

经过一年的“科普—故事”融合阅读教学实践,课题组实验班的学生在语言能力和学习能力上的进步显著,对科普读物的阅读兴趣有了很大的提升。以笔者所带的两个实验班为例,在经过一段时间的融合阅读学习后,大部分学生能够积极参与故事剧场表演和读书交流会等活动,能够结合文本内容,用所学语言介绍所学的科普知识,并敢于表达个人的观点和感受。更重要的是,融合阅读教学实践极大激发了学生阅读科普类读物的兴趣。学生不再只对故事类文本感兴趣,对非故事类文本(如自然、科技、文化等类型文本),也表现出了浓厚的兴趣,这对他们深入理解文本主题意义的能力起到了明显的促进作用。通过与学生进行交流,笔者发现实验班的学生普遍认可这种阅读教学模式,他们的学习交流互动相比没有开展融合阅读模式的班级学生而言更频繁、质量更高,学习动机和自信心也更强。

结语

RIPE“科普—故事”融合阅读教学模式为不同类型的文本阅读教学设计提供了新方法和新思路。融合阅读教学激发了学生对科普知识的学习兴趣,使他们能够主动思考故事中蕴含的经验启迪,并敢于表达自己的所得所思,有效提升了阅读能力,培养了核心素养。当然,如何实现更大范围内“科普—故事”融合阅读课外教学效果的推进和提升,还需要更多教师进行深入的理论研究和实践探索。

参考文献

教育部. 2022. 义务教育英语课程标准(2022年版) [S]. 北京: 北京师范大学出版社.

王蔷, 齐相林. 2021. 英语分级阅读——理念、意义与方法[M]. 北京: 外语教学与研究出版社.

作者简介

徐晶 大连市第七十九中学英语教师,中学高级教师,辽宁省特级教师。

夏源梓 大连市第二十八中学英语教师,中学一级教师。