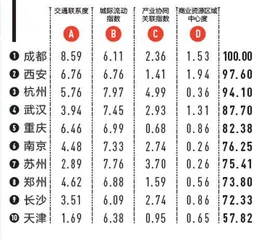

城市枢纽性权重0.17

城市枢纽性 TOP10

城市枢纽性这一维度,考察的是城市在区域网络中的地位,它包括了城际间的联系强度,城市的资源集聚能力、溢出效应等。受到交通区位、历史分工等先天因素的影响,各城市在这一维度上的表现总是相对稳定;放到更大的视角中,中国的区域网络在近10年间也已形成了较为成熟、稳固的格局。

从整体上来看,一线与新一线城市仍然牢牢占据要素流动的核心位置。然而,在交通、产业、商业等多个维度上,南宁、石家庄、长春、哈尔滨这些城市正在以更强的连接能力与协同潜力,突破相对弱势的处境,在城市网络中重塑自身的地位与能级。

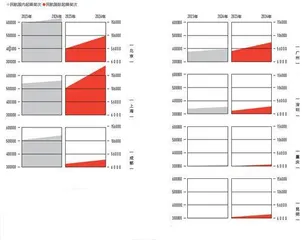

交通,一直是衡量城市枢纽性的前置角度。根据飞常准数据,过去的一年中国内与国际航班呈现全面复苏趋势,尤其国际航线增长迅猛,上北深广的国际起降架次同比增长达70%至90%,国内航线也稳中有升,起降架次普遍恢复至较为理想的5%左右的增长。

这些二线城市的枢纽性排名正在提升

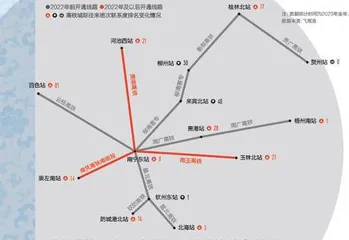

2024年年末,南玉高铁的通车将玉林正式纳入高铁网络,至此广西所有地级市均有高铁覆盖—11年,广西实现了从“高铁洼地”到“高铁全通”的跨越,成为西部首个、全国第十个实现该目标的省级单位。相对应地,在高铁往来班次联系度这一维度上,百色的排名跃升81位,贵港上升28位,省内其他城市也有不同程度的提升。那些区位偏远、交通薄弱的城市,借助基础设施的建设被重新编织进城市网络的主干之中。

交通网络的不断扩张不仅重塑了城市间的物理连接,也为要素流动创造了更优渠道。钢铁轨道与混凝土路面之上,承载的是日益频繁的人员往来与信息交换,这些流动共同编织出愈发紧密的城市网络,也为衡量城市枢纽性提供了更多元的观察维度。

2024年国际航班快速复苏,国内航班稳步回升

广西成为西部地区首个“市市通高铁”的省区

在过去一年的人口流动网络中,华南地区的广州—佛山、深圳—东莞构成全国联系最紧密的城市对;华北的北京—廊坊、西北的西安—咸阳也表现出色。相比之下,长三角城市间的整体联系更加均衡,呈现出复杂且稳定的区域联结格局。

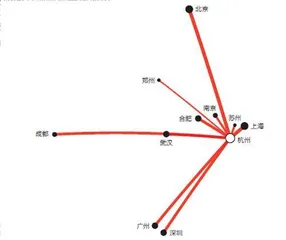

企业跨城市设立分支、资本的流动和技术扩散,构筑了“产业协同”的底座。在创新型企业的网络结构中,杭州已然成为出色的领跑者。总部设在杭州的企业,最偏好的跨省分支城市为上海,杭州的创新型企业在此共设立了550家分公司;其次是北京,有497家;合肥和深圳并列第三,各277家。这4座城市共吸引了杭州对外设立分支企业总数的13.4%。而杭州在浙江省内设立的分支企业占比高达32.3%,展现出强劲的省内协同效应。企业布局并不仅仅是资源“撒点”,而是一种基于产业协同的“资源寻找”机制。城市之间若具备互补型资源,企业便会选择在多个城市间展开布局,形成跨城协作的产业共生关系,由此构建起一张更为动态的、立体的产业网络。

区域内人群联系最紧密的Top 3城市对

杭州产业协同力领跑新一线城市,上海、北京、合肥、深圳成为杭州企业跨省设立分支机构时最青睐的城市

除了东北,其他六大区域商业资源格局稳定

哈尔滨、长春持续发展,东北商业资源格局由双中心转变为均衡型

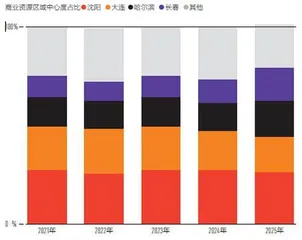

在商业资源的分布上,各大地理区域长期以来都保持着相对稳定的结构—华北和西北分别以北京、西安为单中心,西南、华南双中心协同,华中多中心布局,华东则为均衡分布。值得关注的是,今年东北地区的格局首次出现了变化。

过去10年间,沈阳与大连一直是东北商业网络的“双核”,共同主导着区域最核心的商业资源,其中沈阳占比约27%,大连约22%。但随着两座城市的商业发展逐渐进入平台期,品牌布局由集中走向分散,资源开始向其他城市外溢,哈尔滨与长春两座省会城市在近年实现了快速崛起。今年,沈阳依旧位列第一,占比26%;而大连、哈尔滨、长春,分别占据18%、18%、17%的份额,形成三角之势。这一变动标志着东北城市商业格局正由“双中心”向“均衡型”演变,预示着区域活力的分布正在重塑,更多城市有望从其中获得新机会。

在相对稳定的大格局之下,城市通过基础设施建设、产业协同深化、人口与企业的跨域流动,不断更新着贡献,也为区域的协同发展注入了新的动力。正是这些维度上的微妙变动,为我们重新发现中国提供了宝贵的线索。