在深圳读大学

作者: 肖文杰

“名校万千,适己为上。”深圳理工大学2025年校园开放日,教务长赵伟在宣讲会上说。今年,这所年轻的大学将开始招收它的第二届本科生。在此前的公开演讲中,校长樊建平如此形容本校的特色:“它是第四代大学,它将融入社区、成为所在社区的核心。”

深圳的大学乐于强调自己的与众不同。最鲜明的案例是2012年开始招生的南方科技大学,它在创办之初试图从头到尾革新大学的管理体制,包括最根本的决策机构和招生方式;此外,多个在深圳开办分校区或研究院的名校,也会给予深圳的校区更大的自由度,不论是在教师激励机制还是校企合作上。

这背后是深圳对发展高等教育的长期渴望—和其他一线和新一线城市相比,这座年轻的城市缺乏高等教育的历史沉淀。过去4 0余年里,深圳投入了大量资源试图补足短板,早在1983年,时任深圳市委书记梁湘就曾说过这样的话:“破釜沉舟、背水一战,卖了裤子也要把深圳大学办好。”

当时,深圳大学是深圳唯一的学术型全日制大学。如今,深圳已经拥有17所高等教育机构,包括本地从零建起的大学、高等职业教育机构、各类研究院,以及外部名校的深圳校区。

2016年,深圳制定了一个10年期高等教育发展规划,此后深圳建设了8所大学。这一规划的核心数字目标—20所左右的高校、3到5所综合排名全国前50、全日制在校生25万—在2025年已基本实现。

虽然截至目前,深圳仅有南方科技大学一所本地的“双一流”大学,但这些多样的尝试已经开始获得认可,标志性的两个案例是:2024年,哈尔滨工业大学深圳校区在黑龙江省的分数线超过了本部;首次招收本科生的深圳理工大学在广东省的最低投档线追平了中山大学。

相比于数字,更值得关注的是,在没有历史包袱的情况下,深圳的高等教育也展现了不同于其他城市的独特面貌,并且与深圳这座城市的气质紧密相连。

深圳高等教育的三个阶段

2024年,深圳教育支出达1020.55亿元,对部分省会城市来说,这相当于是一整年的财政收入。其中,高等教育每年约20 0 亿元—在1983年,这个数字仅为500万元。

1983年到2020年,深圳的高等教育投入总量和增幅均居广东省第一,规模仅次于北京和上海,生均经费标准是省内其他高校的两倍。

稳定是深圳对高等教育投入的一个隐藏特点。2010年以来,深圳市财政对高等教育的经费投入年增长20%以上,这个增幅在疫情期间也保持住了。

“在经济发展的上行阶段保持高等教育高投入相对容易,下行阶段对高等教育的投入仍然不变,这很难得。”南方科技大学高等教育研究中心研究员刘绪说。

大学发展与政府规划的一个错位在于,前者的发展需要10年甚至数十年的投入,而政策支持项目的周期往往为3到5年。人才、经费、配套资源的“补给”能否持续,是大学教师最关心的问题。

深圳的大学

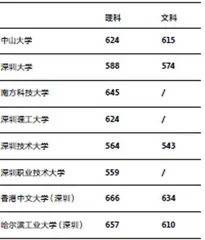

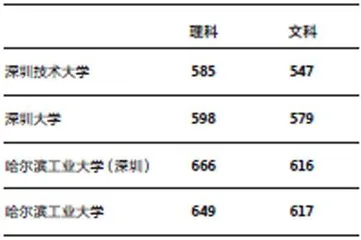

深圳部分大学2024年广东省投档分数线已超过中山大学

哈工大深圳校区2024年黑龙江省投档分数线超过本部

深圳的“孔雀人才计划”从2010年开始实行,到现在为止,人才计划的名称、申请和审批的机制有所调整,但是经费一直没有变,“对大学老师来说,也是能够不心浮气躁地工作的重要原因”,刘绪说。

但长期的资金支持并不意味着深圳有一个跨越40年的高等教育规划,它的大学发展也经历过不同方向的尝试。

刘绪在研究中系统梳理过1980年代以来深圳高等教育的发展历史。她将深圳高等教育的发展划分为3个阶段:新兴阶段(1980年代中期至1990年代中期)、整合阶段(1990年代中期至2000年代中期)和跨越式阶段(2000年代中期至今)。

在新兴阶段,深圳的高等教育发展侧重于服务当地经济的实用需求,即出口导向型加工业。深圳大学和深圳高等职业技术学院作为深圳的首批高等教育机构,分别满足加工产业的职业技能培训需求,以及地方政府人员在继续教育和学位提升上的需求。

1990年代中期,市场经济在全国铺开,深圳的出口加工产业已经没有独特的政策优势,它的产业重点转向高科技产业,此时,深圳高水平大学人才的缺口极速扩大。

在这个阶段,深圳开始鼓励“异地办学”,也就是请名校开办深圳校区。大学城和虚拟大学园逐步建成正是由此开始的。2002年,清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学的研究生院入驻深圳大学城,3所研究生院的主楼毗邻,你可以在活动展板上同时看到北京大学、清华大学的讲座公告。厦门大学等院校的研究生院则陆续入驻深圳虚拟大学园。

这些研究院的重要生源是企业高管。“深圳的企业高管和高级管理人员都在飞往北京和上海继续深造,因为当地缺少条件。”在访谈中,一位工作人员这样告诉刘绪。

深圳曾期待这些研究院能整合为一所新的综合性大学,甚至将大学城里的3个研究生院合并为一所新大学,但最终这一方案没有成真。

所以在第三阶段,也就是2010年代前后,深圳高等教育的核心目标再次变成建立自己的综合性大学。南方科技大学的筹建就是在这一时期开启的。

一位参与了南科大办学过程的前教育局工作人员告诉刘绪,深圳于2009年被指定为国家改革试验区,这对于南科大意义重大,南科大因此享有更高的创新自由度。

不论是经费还是师生规模,都不会直接决定大学的面貌,但它是大学生根发芽的基础。

为什么选择深圳的大学

“我相信你们大多数人选择深圳大学,是因为深圳这座城市。”赵芳还记得研究生开学典礼时校长的开场白。在社交网络上,深圳大学被称为中国最靠近市中心的大学之一。它的周围有超过200家上市公司,从粤海校区的食堂出来就能看到腾讯总部的logo。深圳大学的学生常开的一个玩笑是:“去周边实习比去校园角落的教学楼里上课还要近。”

不同于北京、上海、广州等城市中距离主城区遥远的大学城,深圳的大学城地处南山区丽湖,商圈、企业遍布,有多条地铁穿过,交通便利。根据智联招聘的数据,过去十多年,深圳都是中国大学生毕业留存率最高的城市之一。

先选城市、再选学校的逻辑在深圳的大学中十分普遍,并且不仅限于学生。刘绪从英国伦敦大学教育学院博士毕业后回到国内求职时,她首先确定的是自己要在哪座城市生活:要国际化,环境也要好—深圳机场“来了就是深圳人”的标语让她心生亲近。

当师生实际与大学接触后,会发现深圳的大学的确与这座城市风格相近。赵芳是来自华中地区某二本院校的艺术生,初次考研她选择了华中地区一所“985”高校的新闻传播专业,复试时她提到自己的电子竞技研究方向,但全场老师“面无表情”。第二次考研,她把目标定为深圳大学,最初的原因只是因为这所大学的地理位置,以及它对研究生的本科学校没有那么高的要求,但赵芳没有想到,考研复试时,面试她的老师们对她提到的电子竞技方向很感兴趣,最终她顺利通过面 试。

招生方式也能体现深圳的大学更积极的态度和更柔软的身段。每年的招生季,除了特别忙的院士,即使是正教授、讲席教授,南科大所有在职老师都必须参与面试环节,去招生现场和考生聊。头几年招生时,招生组还会带很多箱南科大校园自产的荔枝。张倩来自华北,高考分数超过南科大当年分数线三十多分,当她选择南科大时,周围惊讶之声不少,毕竟她的分数足以选择一些名气更大的学校。南科大打动她的是具体的承诺,“他们许诺我入学可以跟着‘大导’做实验—不是教学实验室,是真正的科研实验室,承诺可以出国去学科的顶尖高校交换。”

2024年高校毕业生留存率排名前十的城市

张倩在高中时就接触过科研,了解这个体系内部复杂的生态结构,她很清楚,对于已经确定要走上研究、科研之路的学生而言,找到一个靠谱、有能力的导师是最重要的—他最好还能在业内享有一定话语权。

《第一财经》杂志曾在2018年报道过南科大的大学改革,尤其是教学和管理上的机制创新,简而言之,它的目标是减少行政机构的干预和摩擦,赋予教师和学生更大的自主权。多位南科大的师生在接受《第一财经》杂志采访时都提到,如今的南科大在基本管理体制上已经与中国其他大学接近,没有那么多“颠覆式的创新”,但高效、务实的风格还是保留了下来。同时,这种风格也普遍存在于深圳的其他大学之中。

南科大实行教研教授PI制(Prin cipa lInvestigator)。在南科大,教研序列教师作为独立PI,不分职称高低,都有独立团队和研究资源。刘绪以助理教授的身份入职,她有独立办公室,担任博士生导师。在刘绪看来,南科大的这套制度有很利于形成好的学术文化与组织生态,同时可以最大限度激励教师的积极性,有利于原始创新和持续攻关。

张坤是北京人,在美国求学并从事研究工作多年后前往香港科技大学任教。2019年,张坤成了位于深圳的北大汇丰商学院的副教授。“我考虑过回北京,当时跟北大光华、清华有很深的交流接触,也考虑过上海的中欧商学院等。但北大汇丰确实很不一样。”张坤说,“一般大学学者与学生之间是有距离的,但这里很小。”

北大汇丰商学院建筑内部的细节也打动了张坤—与学生相关的办公室都设在教学楼的一层,每层都设有很多交流空间。据《第一财经》杂志记者不完全统计,主楼的7层空间中,至少有20处可供休息、交流的桌椅。“作为一个建于十多年前的教学楼,它很好地利用了各种空间,你从上往下看,不是一个大天井,而是有很多可以交流的平台、小格子,仔细去想,其实都很前沿。”

2022年进入深圳大学广告系的叶宸感受最明显的是,2024年上半年他的课程中逐渐涌现了不少与AIGC相关的内容。一些专业课的老师不排斥使用AI辅助课程作业,很多业界分享的内容也调整为AIGC相关的实操,这让叶宸感觉自己与行业前沿的距离拉近了:“我一下子觉得广告业又活起来了。”

根据深圳市发展改革委2024年的一份计划,深圳将围绕集成电路、生命科学、人工智能等领域布局10个前沿交叉学科。