国家安全战略视角下以色列航天产业发展评述

作者: 王戎 钱程

1988年,以色列成功发射第一颗卫星——地平线-1,成为全球第8个具备卫星独立研发和发射能力的国家和第3个拥有自主研发侦察卫星的国家。此后,以色列逐步构建起极具国际竞争力的航天产业。作为一个资源有限且长期面临外部安全威胁的小国,以色列之所以涉足当时被大国垄断的航天领域,主要原因是国家安全需求的驱动。以色列的太空计划与其建国前提出的“铁墙”理论和建国后的国家安全战略高度契合,旨在提高对敌预警和威慑能力,同时展示自身国力。本文从以色列的国家安全战略考量切入,讨论以色列航天产业的发展历程、商业化转型及其战略意义。

以色列国家安全战略的思想内核

以色列在人口、面积和军队规模上与周边阿拉伯国家差距明显,且战略纵深严重不足。在1981年启动卫星研发计划以前,以色列已与周边阿拉伯国家爆发四场大规模战争。在此环境下形成的国家安全战略构成了以色列航天产业的直接战略动因。

雅博廷斯基的“铁墙”理论 以色列国家安全战略的思想内核源自20世纪20年代修正犹太复国主义领导人泽夫·雅博廷斯基提出的“铁墙”理论。1921年,巴勒斯坦地区的阿拉伯人与犹太人爆发冲突后,雅博廷斯基提出,犹太人与阿拉伯人无法和平解决领土分歧。因此,他主张犹太人修建“铁墙”,从而迫使阿拉伯人接受犹太国的存在,并认为这是实现和平的惟一路径。尽管修正犹太复国主义运动与本·古里安领导的劳工犹太复国主义运动存在竞争关系,但“铁墙”思想最终为后者所接受。建国后,面对阿拉伯国家的军事威胁和持续的巴以冲突,以色列国家安全战略在事实上越来越多地体现出修建“铁墙”的倾向,即通过军事优势和强势军事行动保障自身安全。

本·古里安国家安全战略思想 以色列建国后,本·古里安在评估战略环境后得出结论:以色列与阿拉伯国家之间的长期战争难以避免。于是,他将威慑提升为以色列国家安全战略的核心原则,使其与预警、决定性胜利共同构成三大战略支柱。以色列国家安全战略思想的关键是塑造强硬的国家形象,向敌方传递以色列一旦受袭便会展开强有力反击的信息,迫使对手最终承认以色列的合法性。在1953年的《军队与国家》报告中,本·古里安明确了以色列构筑“铁墙”的具体方式。

一是建立质量型优势。为弥补数量劣势,以色列应着力发展科技、先进武器装备、高素质人才和新型作战方式等。基于此,以色列建立起强大的军工企业体系,并启动了卫星和核武器等小国鲜有涉足的研发计划。以色列航空工业公司(IAI)等军工企业为后来的卫星研发和运载火箭设计积累了丰富的技术与人才资源。二是维持一支规模较大的军队。以色列实行义务兵役制,其现役军人占全国人口的比例远高于世界平均水平,同时保持规模庞大的预备役力量。2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发后,以色列召回的预备役人员多达36万。三是通过决定性胜利制造累积性威慑。传统的威慑旨在避免敌方进攻,战争的爆发常意味着威慑失效。但以色列的威慑战略相对灵活,强调通过反复的军事胜利实现威慑效果累积。四是争取大国支持。建国之初,以色列与法国在安全方面合作紧密。第三次中东战争后,随着美以特殊关系的形成,美国开始长期承诺维持以色列的“质量型军事优势”(Qualitative Military Edge)。

总之,雅博廷斯基和本·古里安虽然并非以色列太空计划的直接发起者,但其国家安全战略思想为后来卫星计划的提出和航天产业的形成奠定了坚实的思想基础。在某种意义上,以色列航天产业的发展是国家安全战略演进的具体体现,其核心目标在于打造延伸至太空域的“铁墙”,进一步强化国家的生存能力与战略主动权。

以色列航天产业的发展历程

以色列航天产业的发展深受国家安全战略驱动,高度契合以色列建国以来应对生存威胁、构建战略威慑和实现安全自主的国家安全考量,其发展历程大体可分为以下三个阶段。

安全驱动阶段 以色列航天产业的核心能力集中在小型卫星的研发、制造、发射和运营。早在20世纪60年代初,以色列高层便敏锐洞察到航天产业的战略意义,在以色列最高学术机构科学与人文学院设置了太空研究委员会。1961年7月,以色列成功试射沙维特-2探空火箭,在运载火箭研发上取得突破性进展。

1979年《埃以和约》签订后,以色列不得不归还之前占领的西奈半岛。为避免“赎罪日”战争重演,以国防部于1981年启动侦察卫星研发计划,以加强自身预警能力。1982年,时任以色列总理的梅纳赫姆·贝京、国防部长阿里埃勒·沙龙以及国防部总干事阿哈龙·哈拉米准将举行秘密会议,决定成立以色列航天局(ISA)。该机构于1983年正式成立。

以色列航天局表面上是协调民用航天产业发展的民事机构,但其实际职能为满足以色列的安全需求。贝京要求,只有内埃曼(首任航天局局长)有权代表以色列航天局在公开场合发声,从而将整个军工计划“伪装”为一项科研活动。实际负责卫星计划的部门是以色列国防军军事情报部(阿曼),具体研发单位为以色列航空工业公司等国有军工企业。

在明确组织架构后,以色列发展卫星计划还面临两大难题:一是以色列东部邻国均为敌对国,向东发射卫星一旦失败,可能被伊拉克或约旦等东部邻国视作宣战行为,因此以色列只能逆地球自转方向,向西发射卫星,难度较大;二是以色列面临财政和人力资源短缺等问题。出于成本等方面的考虑,埃胡德·巴拉克等政治家和以色列空军高层都反对太空计划。为减少项目推进阻力,以色列只能最大限度减少运载火箭的荷载,将小型卫星作为以色列的主要研发方向。1988年,在经历了两次发射失败后,以色列成功使用沙维特运载火箭将地平线-1卫星送入太空。此后,以色列将小型卫星作为研发重点,逐步建立起全球领先的航天产业体系。

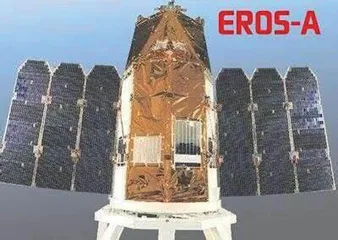

艰难的商业化转型 自20世纪90年代起,以色列着手开拓航天产业的商业化道路。90年代初,以色列航空工业公司自主研发了阿摩司-1通信卫星。1993年,以色列成立了SPACECOM公司,负责运营和管理阿摩司系列卫星,显著加速了航天产业商业化转型的进程。2005年,SPACECOM公司在特拉维夫证券交易所挂牌上市,截至目前共运营有四颗地球静止轨道卫星。此外,以色列航天局还设立了ISI公司,借助地平线系列卫星的先进技术,为全球市场提供高分辨率卫星图像服务。2000年12月,ISI公司研发并成功发射的EROS-A卫星,是继美国IKONOS-1卫星之后全球第二颗商业高分辨率卫星。

21世纪初,以色列航天工业因缺乏连贯政策引导和明确规划而陷入困境。富创公司(Futron)2009年发布的《航天竞争力指数》报告指出,以色列在航天技术上处于全球领先地位,但其商业化程度严重不足。面对这一局面,时任总统希蒙·佩雷斯于2009年11月成立国家任务小组,旨在制定更侧重民用和科学航天活动的产业发展战略。2010年6月,该小组提交的报告建议政府优先考虑民用航天计划,建议连续5年向以色列航天局提供约8200万美元的年度预算,力争在10年内将以色列的航天产业年销售额提升至30~50亿美元。然而,自2014年以来,以色列航天局的年度预算仅维持在2000万美元左右,远低于报告建议的数额。1998年地平线-4侦察卫星、2004年地平线-6侦察卫星和2016年阿摩司-6民用卫星的发射失败,也给以色列航天产业的发展蒙上阴影。

以色列航天产业改革发展期 2012年,以色列航天局正式启动民用航天产业改革计划。此后十多年,以色列航天局聚焦核心项目攻关,加大对中小型航天公司的支持力度,并积极开展国际合作。2022年,以色列民用研发委员会宣称,民用航天产业将成为以色列未来5年的重点发展领域,在此期间政府将投入约1.8亿美元,以提升该产业的国际影响力。

聚焦核心项目攻关。这一时期,以色列航天局通过国际合作主推三个核心项目。一是以色列与法国共同启动的VENμS卫星计划。该卫星使用12个光谱波段成像,可提供高分辨率的卫星图像,用于监测环境变化。该项目彰显出以色列在航天技术领域强大的研发能力:卫星载荷设备由以色列埃尔比特系统公司旗下的光电公司开发;卫星平台开发以及载荷系统集成由以色列航空工业公司负责;霍尔效应推进系统由拉斐尔先进防御系统公司研发。二是执行太空望远镜任务的紫外瞬态天文卫星(ULTRASAT)项目。该项目于2019年由以色列航天局和魏茨曼科学院联合启动,美国国家航空航天局和德国电子同步加速器研究所(DESY)也参与其中。该卫星预计于2026年发射进入地球静止轨道,用于研究黑洞、引力波源和超新星。三是创世纪登月计划。2019年,猎鹰9号运载火箭将创世纪1(Beresheet 1)探测器送入月球轨道。该探测器虽未能实现软着陆,但标志着以色列在深空探测上迈出了重要的一步。2020年,以色列科技部宣布启动创世纪2(Beresheet 2)登月计划。

助力本土中小航天企业发展。为提升以色列航天产业的竞争力,构建完善的商业生态系统,以色列改变了以往由少数大型国防企业垄断的发展模式,大力扶持航天初创公司。为此,以色列航天局与以色列创新局(Israel Innovation Authority)创立了Earth & Beyond太空科技孵化器,为航天初创公司提供专门的资助渠道,推动现有技术向航天应用转化。通过这些举措,以色列涌现出一批具备独角兽潜质的中小型航天企业:SpacePharma公司研发适用于微重力环境的微型太空实验室;Helios公司探索从月球风化层中提取氧气的方法;SpaceIL公司负责研发创世纪月球探测器;BeetleSat公司提供纳米卫星宽带通信解决方案;Noohra公司开发了专利短波红外成像系统,监测温室气体排放;FEI Zyfer公司设计制造的航天振荡器占据全球80%的市场份额。截至目前,以色列民用航天领域已拥有60余家初创公司,业务涵盖卫星制造、太空资源开发等多个领域。

支持学术机构参与航天活动。以色列本·古里安大学、航空工业公司与以色列科技部合作开展本·古里安大学卫星(BGUSAT)研发计划。该卫星仅重5千克,于2017年成功发射。地面人员通过控制该卫星相机的拍摄角度,使其在不同运行轨道上多方向拍摄目标区域。通过分析拍摄的图片,可监测气候、地面湿度以及不同地区的植被情况。此外,在以色列航天局的支持下,以色列理工学院阿舍尔太空研究所于2021年发射了3颗参孙(Samson)卫星。特拉维夫大学也先后独立设计并发射了多颗特拉维夫大学卫星(TAUSAT)。

以色列航天产业的战略意义

以色列航天产业的发展,与国家安全战略紧密相关,是提升军队作战效能、增强对敌威慑和提高自身国际地位的关键途径。