河鲀:从致命毒素到医疗宝藏

作者: 万树青

“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”这一诗句出自宋代文豪苏轼所作《惠崇春江晚景》一诗,其中的“河豚”应为“河鲀”,是硬骨鱼纲鲀科鱼类的统称,它味道鲜美、营养丰富,一直是食客们的挚爱,号称“长江第一鲜”。每年春季,长江入海口都有成千上万的河鲀逆流而上。受到威胁时,它们会吞下水或空气使身体膨胀成多刺的圆球,让天敌很难下嘴,那胖嘟嘟的样子着实可爱。不过,河鲀体内却暗藏致命毒素,鼓起的刺球状身体既是它御敌的盔甲,也是对敌人的警告。

河鲀广泛分布于温带、亚热带及热带海域,全球现存120余种,中国沿海分河鲀:从致命毒素到医疗宝藏布着54种,其中35种为含毒品种。它们体态圆钝,有背鳍1个,无腹鳍;体表光滑或具小刺;上下颌骨与齿愈合成四个喙状牙板;胃下部特化形成气囊,遇敌害时,可通过吞水或空气使胸腹部膨胀成刺球状。

生殖期的河鲀毒性最大,雌性个体的毒性显著强于雄性,其卵巢中的毒素含量尤其高。毒素在河鲀不同部位中的含量并不相同,按照毒素含量大小排序,依次为卵巢、肝脏、脾脏、血液、皮肤。值得注意的是,活体河鲀的肌肉中通常无毒,但死亡后,内脏毒素可渗透至肌肉,导致食用风险。

河鲀毒素的致命密码

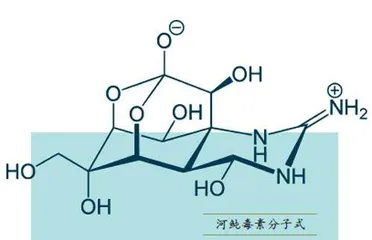

河鲀毒素是鲀鱼类及其他生物体内含有的一种生物碱,为氨基全氢喹唑啉型化合物,是目前所发现的毒性最强的非蛋白类神经毒素之一,毒性比氰化物高1000多倍,0.5毫克河鲀毒素即可致一名成年人死亡。除了河鲀,还有120多种生物含有河鲀毒素,如虾虎鱼、织纹芋螺等。

河鲀毒素是典型的钠离子通道阻断剂,对神经元、心肌细胞、骨骼肌细胞的兴奋传导具有不可逆的抑制作用。进入人体后,河鲀毒素可迅速作用于神经末梢和神经中枢,选择性地阻断神经兴奋膜上的钠离子通道,抑制神经传导,影响呼吸和脉搏,致人体体温、血压下降,严重中毒者会因为血管运动神经和呼吸神经中枢麻痹而死亡。

河鲀毒素中毒的潜伏期为10~45分钟,重度中毒者会在1.5~4小时内死亡,未治疗者的死亡率达58%。中毒者会依次出现唇舌麻木、肢体麻痹、呼吸困难、血压骤降、意识丧失等症状。当然,如果救治及时,死亡率可能小于5%。

医疗界的黑色奇迹

在加拿大蒙特利尔的艾伦·爱德华兹疼痛研究中心,晚期癌症患者玛丽正在接受新型镇痛治疗。注入她体内的正是从河鲀毒素改良而来的TTXSS-01。这种经过分子修饰的毒素衍生物能在阻断疼痛信号的同时避开呼吸中枢。临床数据显示,单次注射可维持72小时的镇痛效果,且不会产生阿片类药物的成瘾性。

更令人惊叹的是,河鲀毒素正在改写戒毒治疗史。中国科学院上海药物研究所的突破性研究显示,微剂量河鲀毒素可重塑吸毒者受损的神经回路,通过对伏隔核多巴胺受体的精准调控,可使海洛因依赖者6个月的复吸率从72%降至28%。

从镇痛降压到局部麻醉,毒素类药物在医药方面用途广泛,具有极高的商业价值。不过,从河鲀体内进行毒素提纯非常困难,成本高且产量低。中国科研人员另辟蹊径,在生物提取路径之外,找到了利用共生微生物合成河鲀毒素的新通路。2023年,中国科学院团队成功利用大肠杆菌合成河鲀毒素,不仅避免了对河鲀的过量捕捞,更为毒素类药物开发提供了稳定来源。

自然界最危险的毒物,往往蕴藏着治疗人类顽疾的密钥。从美食到药品,河鲀毒素的传奇仍在续写。读懂河鲀的毒,也是为了更好地破解生命密码。