基于思维培养的人工智能实验教学探索

作者: 李凌霄 张渤 王爱胜中图分类号:G434文献标识码:A论文编号:1674-2117(2025)09—0035-04

实验教学不仅能提高学生的技术实操能力,而且能够突破简单的技术应用和原理知识,从实验观察、数据分析、功能探究等多种角度培养学生的计算思维、工程思维等数字素养与技能。本期解码,就让我们深入教学一线的实验教学探索,为信息科技新课程实施寻找新的动力。

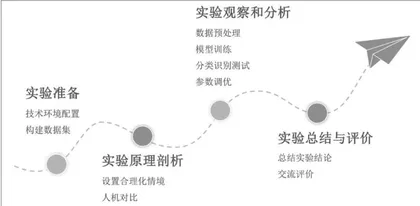

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》明确提出“通过不同的人工智能应用场景,了解数据、算法和算力三大技术基础的作用,以及搜索、推理、预测和机器学习等常见的人工智能实现方式,正确对待人工智能带来的伦理与安全挑战”。当前的中小学人工智能教学存在两个典型问题:一是教学偏向简单的应用体验,即调用现成API得出结果,导致学生误以为人工智能就是函数调用,不了解其背后的原理;二是存在“认知拟人化误区”,错误地认为人工智能可以像人一样思考,如“图像识别是因为机器‘看懂’了图片内容”,导致学生对数据、计算等关键要素的理解存在偏差。笔者针对这两个问题,并基于“技术实验2探析人工智能的数据处理”的相关内容,提炼出“基于思维培养的人工智能实验”教学思路,设计了“利用卷积神经网络识别植物实验”,具体教学流程如下页图1所示。下面,笔者以“利用卷积神经网络识别植物实验”为例,对开展人工智能实验教学需要关注的要点进行系统的阐述。

0 实验准备的针对性

人工智能教学对环境资源有一定的依赖性,本课例中不需要物联网设备、摄像头、算力平台等,只需要常规的计算机机房,然后安装必要的第三方扩展库即可,笔者主要用到了TensorFlow,OpenCV、Os、Numpy、Scikit-learn等。准备的重点是数据集的收集,即学生要以小组为单位收集连翘和迎春花图像各30张,并分为训练集和测试集两部分。对收集到的图像做适当处理,剪除不必要的干扰,如建筑杂物等,进而突出该植物,并确保图像有较高的清晰度。数据收集是实验准备环节的核心之一,教师可以根据实际需求提前部署,由学生自行收集拷贝到机房,或者教师集中收集发放给学生。若教师收集则需要增加图片数量,方便后续开展对照实验。

依据学情进行实验设计

初中生对人工智能的理解往往偏于简单,普遍觉得人工智能技术很神秘,对技术概念和技术原理的理解不足。教师可以采取“合理化情境”和“人机对比”等策略,帮助学生了解卷积神经网络进行植物识别的基本流程和技术原理,促进学生梳理正确的人工智能认知,提升学生的核心素养水平。

1.情境导入,引发实验需求

① 展示校园里的连翘和迎春花照片,让学生进行识别学习体验。② 出示新图片,学生回答,引导学生思考识别依据(如花瓣数量等)。

③ 引出问题:人工智能能否高效识别植物?从学生已有的植物观察经验(如花瓣数量差异)自然过渡到人工智能识别原理的探究,为后续对比机器识别建立认知过渡,能够有效降低学生的认知负荷。

④ 借助“形色"APP识别植物,激发学生的学习兴趣,引导学生在已有的生活经验基础上,归纳人类识别植物的基本流程和内在逻辑,为后续实验原理的学习做好铺垫。

2.人机对比,明晰实验设计

通过对比人类视觉识别和卷积神经网络基本工作流程,将复杂的机器学习过程转化为可理解的认知模型,帮助学生明确实验目的,具体内容包括: ① 验证卷积神经网络是如何模拟动物视觉系统进行学习和识别的; ② 探究卷积神经网络的基本工作流程; ③ 培养学生的计算思维与创新思维等。

以可操作的实验方法来设计实验内容,具体内容包括: ① 引人图片的数字化,引导学生探究计算机加工的本质是“计算”; ② 对比人类视觉识别和卷积神经网络识别的本质差异,验证卷积神经网络如何通过卷积运算等方法实现特征提取的工作原理,并通过实验结论与反思培养学生的批判思维,如认识到“人工智能依赖数据而非经验”、避免对人工智能能力的“神化”、消除“拟人化认知误区”等。

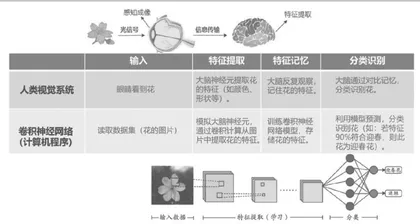

基于人机对比,确定实验原理。在实验前,师生将人类视觉识别过程分解为“眼睛看到花一大脑提取特征—存储记忆一分类识别”。通过类比,在实验中将卷积神经网络的基本工作过程分解为“读取数据集一卷积计算提取特征—训练卷积神经网络模型—预测分类”(如上页图2)。同时,利用有效的类比,在实验中可大幅降低人工智能神经网络的认知难度,提高实验效率,促进学生对卷积原理的理解。

用实验观察与数据分析理 解模型训练

实验的观察与数据分析,是本实验的核心部分,重在引导学生通过数据、现象、结果的分析,观察实验现象,发现问题解决的规律,形成科学的实验方法。

1.引导学生进行实验数据的预处理

通过配置图像路径,利用算法代码实验如何进行数据标准化,完成对收集的图像数据进行统一的规范化处理,强化认识数据质量对模型训练的重要性。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xxjy20250912.pd原版全文

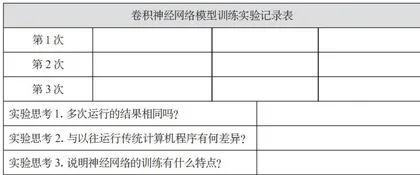

2.记录观察模型训练实验的数据反馈结果

根据学情,本实验采用简单的卷积神经网络模型,以降低技术难度。实验的重点在于探究卷积神经网络工作的基本流程和原理,在实验中记录、观察、分析训练结果,完成实验报告中的《卷积神经网络模型训练实验记录表》及实验思考(如下表),学生可以对基于深度学习的人工智能模型训练和算法框架形成基本认识,理解机器可以通过“特征自动提取”实现学习的重要结论。

首先,通过观察、分析记录的模型训练数据,与传统程序运行体验进行对比,引导学生思考问题,如为什么相同的程序、数据集和计算设备,多次训练的时间、结果却不一样?学生由此直观感知到人工智能程序与传统程序的确定性结论的不同,认识到卷积神经网络训练中存在不确定性。其次,引导学生思考人工智能的不确定性可能带来人工智能幻觉、错误观点等伦理风险,培养学生正确的人工智能伦理观念和批判性思维。再次,引导学生课后继续了解导致不确定性的可能原因,激发学生的好奇心和求知欲,并通过“运行代码一记录数据一分析结果”反复迭代,以培养学生科学探究的实证思维。

在该实验中,教师要引导学生使用不同的数据集训练同一个算法模型,进而对比训练精度和识别精度的整体变化,完成实验报告中的利用模型识别事物的“实验思考1:哪些因素可能会干扰识别效果”“实验思考2:如何避免这些因素,提高识别效果”。

最后,引导学生积极讨论,归纳出背景、杂物、光线、拍摄角度、图片清晰度、图片尺寸格式是否统一等因素,均有可能干扰识别效果,以此建立对“数据质量一模型表现”的因果关系的认知,了解机器学习“数据驱动”的特点,理解数据是人工智能训练的基础,以及数据对人工智能的发展的重要意义。

3.多种、多张图片进行识别测试

教师利用多种、多张新的迎春花、连翘图片测试模型,引导学生进一步观察预测结果。针对出现的误判情况,及时引导学生归纳可能的原因,如除了卷积神经网络本身存在的不确定性,是不是由于训练数据集的数据量不足、图片质量不高、图片中的花朵混乱等因素导致利用模型识别产生的误差,为后续理解“为何人工智能需要多次、大数据量的训练”打下认知基础。

4.通过参数调优提升模型训练质量

学生在上述三个环节的实验操作中已观察到初始模型表现(如识别迎春花准确率仅 6 5 % ,教师由此引导学生思考如何提升识别准确率,从而引入优化实验。

在优化实验中,教师引导学生调整卷积核数量、神经元数量和迭代次数等关键参数并观察程序运行时间及模型性能的变化,帮助学生进一步理解卷积神经网络模型的训练过程,直观掌握模型优化的核心思想,培养学生调试优化人工智能模型的创新思维和工程思维,使其学会全面地看待运行成本与模型性能的关系,进而为后续学习算力要素打下基础。

在该实验过程中,“卷积核”“神经元”“迭代”等概念较难理解,学生能够简述即可,不要求细致掌握,但要把握重点,即让学生通过修改体验,了解参数调优是人工智能训练的必需过程。如果学情允许,教师可通过类比的方法来解释这些技术概念,如将卷积核比作“管理森严的秘密基地”“特征提取”的观察员,将神经元比作“通信员”,将神经网络层的迭代次数比作“门岗数”,让其共同完成“外来人”信息的加工、传递与判断,决定是否“放行”,以故事式、通俗化的方式降低技术概念的理解门槛。

5.以拓展实验,探索数据集的作用

通过前面的学习,学生对“扩展数据集的数量对提升识别准确人工智能技术。

率是否有帮助”进行了猜想,教师这时就可以根据学情和课堂情况选择性地开展拓展实验。例如,指导学生将相同类别的数据集汇总起来,去掉重复数据,运行程序,观察运行时间和识别准确率的变化,指导学生探索数据集的大小会影响运行时间和识别准确率,同时提升学生积极进行“假设-验证”的科学理念。

6.以实验报告,贯穿学习评价

根据认知科学和人工智能理论,人类的学习也需要构建一个认知闭环,即“学习材料加工-知识结论”的完整过程。在操作实验前、中、后,用实验报告贯穿学生实施过程,进行实验准备、指导、交流与评价,尤其在最后,通过实验结论来引导学生总结卷积神经网络的基本工作流程、原理和特点,归纳数据、参数对卷积神经网络模型的影响和关键作用,引导学生理解可能影响识别准确率的因素,如数据集大小、数据集质量、参数的变化等,并进一步分析卷积神经网络的优势与局限性。通过讨论人工智能与人类智能的异同,知晓人工智能目前存在的不足,强调人工智能是辅助人类发展的工具而非人类的替代品,引导学生批判性着待人工智能技术,在学习和生活中合理应用

结语

在本节课中,学生通过实验、观察、分析,从原理层面基本了解了“数据、算法、算力”三要素中“数据”的作用,对机器学习“数据驱动”和“特征自动提取”等特点有了较为深刻的理解,促进了核心素养的培养。该实验模式强调学生的动手实践,淡化了编程语法学习的要求,体现出“做中学”的课程理念,学生参与度明显提高,学生的数字素养与技能得到显著提升。当然,在本实验中,随着数据集的增大,数据预处理和卷积神经网络模型训练耗时较长,要是能提前准备第三方标准化数据集效果会更好;实验原理较难,内容较多,建议用2课时完成,第1课时重实验验证,第2课时重实验探究;针对部分学生对神经网络的原理理解不深的问题,可引入形象的视频、动画或卷积神经网络的可视化网页工具等作为支撑。

参考文献:

[1中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准(2022年版)[].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]孙波,王爱胜,张渤,等.信息科技(八年级下册)M.威海:泰山出版社,2025.e

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xxjy20250912.pd原版全文