面向计算机类本科生的计算机视觉”课程教学改革探索

作者: 闫亚萍中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674—2117(2025)09-0102-04

引言

计算机视觉作为人工智能的重要分支,主要研究如何使机器能够感知、理解和处理视觉信息。近年来,随着深度学习的快速发展,计算机视觉技术在图像分类、目标检测、语义分割、三维重建等任务中取得了显著进展,被广泛应用于自动驾驶、医疗诊断、人脸识别、航天和工业制造等领域。[2]

笔者所在学院面向人工智能专业本科生开设了“计算机视觉专业主干课,共安排64学时,其中理论讲授48学时,实践16学时,旨在培养学生掌握基本的图像处理技术、计算机视觉算法,以及将理论应用于实际问题的能力。课程内容涵盖了图像的基本表示、特征提取与匹配、模型拟合、目标识别与检测,以及近年来兴起的深度学习模型在视觉任务中的应用。这些知识体系融合了统计学、信号处理、图像处理以及机器学习等多个学科的知识,构成了学生进人相关领域深造或从事相关工作的基础。

然而,计算机视觉作为前沿科学研究热点,其技术发展日新月异。深度学习,尤其是卷积神经网络、Transformers等架构,已成为计算机视觉领域的核心技术。随着大语言模型的兴起,跨模态融合、大规模预训练模型与微调成为新的研究热点。而目前教学内容缺乏对前沿技术的扩展,也缺少对跨学科教学场景的挖掘与应用。此外,课程内容往往更注重算法和理论,实践部分的比例较低,学生难以通过设计与编程深刻理解和掌握知识,在面对复杂工程问题时难以胜任。

计算机视觉课程教学改革方案

为了提升计算机视觉课程的教学效率,培养学生的创新能力和实践能力,进行课程教育教学改革已成为急需解决的课题。因此,本研究从教学内容、教学模式、实践环节与评价机制等方面探索改革路径,以期为计算机视觉课程的教育教学提供可参考的解决方案。

1.更新前沿技术,构建模块化课程体系

本课程依据计算机类本科生的知识结构和计算机视觉领域的发展,制订了如下教学内容。

(1)基础理论

重点讲授计算机视觉的基本原理,旨在为学生后续学习打下扎实的理论基础。首先是图像基础与图像处理,如图像的数字化表示(像素、分辨率、颜色空间)、灰度图与彩色图的差异、卷积操作与滤波、边缘检测、图像增强与变换(直方图均衡化、傅里叶变换)等。该模块是整个课程的起点,后续的算法设计和模型实现都依赖对图像基础的深刻理解。其次是传统特征与拟合,包括特征点检测(角点检测、斑点检测)、特征描述子、特征匹配方法估计几何关系。特征提取是目标跟踪与识别的基础。

(2)核心技术

介绍现代计算机视觉的主流算法和深度学习的应用方法,帮助学生掌握解决计算机视觉任务的关键技术。图像分类中介绍传统基于特征提取的分类(如词袋模型)和基于深度学习的方法。目标检测与语义分割中介绍Viola-Jones人脸检测、Faster R-CNN、YOLO、基于聚类的无监督分割算法、全卷积网络等。基础理论模块中的图像处理和几何估计为图像分类和目标检测提供了预处理和几何约束的理论支持。核心技术模块中的特定任务,如目标检测和语义分割,常为应用实践模块中的工业场景提供技术支撑。

(3)前沿内容

聚焦最新的研究动态,帮助学生了解计算机视觉的发展趋势和未来方向。例如,深度学习模型的最新进展,包括Transformers在视觉中的应用、迁移学习、自监学习、大规模预训练模型等;跨模态学习,如图像生成、图文匹配和描述生成;模型优化与部署,包括轻量化技术(模型剪枝、量化、知识蒸馏)和嵌入式部署;可解释性技术如可视化热图等。

以上每个模块相对独立,模块之间按照“从基础到核心,再到前沿与应用”的路径循序渐进,可定期调整前沿方向模块内容,引入最新技术和应用案例,保持课程的先进性。通过这种结构化的课程设计,学生可以逐步掌握计算机视觉的理论基础、技术核心和实际应用能力,为深入研究或工业实践做好充分准备。

2.引入“分层任务驱动”,改革教学模式

本课程基于各模块知识点设计分级实践,通过任务驱动,培养学生解决实际问题的能力。

① 基础任务旨在帮助学生熟悉计算机视觉基础理论和常用工具,掌握图像处理与基本模型实现。例如,使用OpenCV完成图像平滑、锐化、边缘检测,使用卷积神经网络实现手写数字分类。该类型任务以工具使用为主,强调概念的理解与实现。

② 中级任务希望学生通过深度学习算法解决更复杂的计算机视觉问题,学会结合理论优化模型性能。例如,基于U-Net实现道路场景语义分割,优化模型的超参数与结构,提高分割精度。该类型任务注重算法的理解、实现、性能优化与结果分析。

③ 工程型任务通过模拟实际落地场景,培养学生解决复杂问题的能力,包括数据处理、算法设计、模型优化和部署。需综合运用多种技术和工具,强调全流程实践,贴近工程需求。

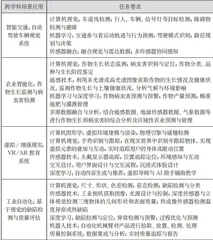

表1列举了本研究构建的典型分层任务,可以看到基础任务中对图像处理、特征提取等基本技术的掌握,为中级任务中目标检测、分割、图像生成等深度学习算法的应用奠定理论和技术基础。中级任务中的深度学习模型训练经验,为工程型任务中的模型优化和部署提供支持。工程型任务将基础任务中的理论知识和中级任务中的深度学习技术融为一体,实现从理论到应用的完整闭环。通过这些任务设计,学生能够逐步掌握从基础知识到实际工程开发的完整技能链,强化对理论知识的应用能力,为学生的科研或职业发展提供工程经验。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xxjy20250927.pd原版全文

3.面向产业需求,深化学科交叉融合

(1)跨学科知识点的梳理与融合

计算机视觉的核心技术需要多学科知识的支撑,如图像处理中的旋转、缩放,投影中涉及线性代数的矩阵变换,图像生成中概率模型的构建和推理,深度模型训练中的参数优化涉及最优化方法的梯度下降法等。教师可以将以上学科内容以专题或课外资料形式嵌入计算机视觉课程,逐步引导学生掌握知识的交叉与转化。

(2)以产业需求为导向设计课程案例

结合智能制造、智慧医疗、智能交通等领域的需求,将核心算法与实际场景相结合。例如,在目标检测模块,引入自动驾驶中的行人检测案例;在图像分割模块,融人医学图像肿瘤识别任务。通过将最新的研究动态(如生成对抗网络、扩散模型)与企业真实需求(如无人机巡检、智慧农业监控)纳人教学案例,能够使学生感受到计算机视觉技术的实际价值。

(3)挖掘跨学科场景的应用价值

通过跨学科场景的设计,培养学生从问题需求出发,综合运用多学科知识分析和解决实际问题的能力。表2展示了跨学科场景应用的典型案例以及背后的主要技术。这些案例不仅涵盖了计算机视觉技术的多样化应用,还强调了跨学科知识的整合,帮助学生从多个角度分析和解决实际问题。例如,工业产品表面缺陷检测中可基于仿真平台模拟实际工业场景,使学生能够完成从工业数据处理到工程部署的跨学科实践,构建跨学科协同培养新模式。

4.加强教学过程性评估,弱化 期末考试分数占比

为全面评估学生在计算机视觉课程中的学习效果,结合理论与实践特点,本研究设计了多元化的考核方式,关注学习过程与学习结果。

(1)考核方式多元化

期中平时成绩占总成绩的1 0 % ,主要包括课内讨论和随堂测验。小组实践占比 4 0 % ,要求学生分组完成一个具有实际意义或能解决行业痛点的计算机视觉项目,考核内容包括需求分析与方案设计、算法改进与模型训练、工作陈述与报告撰写。期末考试占比 5 0 % ,包括基础知识考核(如理论概念、数学推导、经典模型结构分析等)和开放性问题考核(如实际落地问题的解决方案,答案不唯一)。

(2)增加过程性评估

将大任务拆分为若干小任务,需要定期提交阶段性成果,便于跟踪学生的学习进度与任务完成情况。进行中期展示与期末答辩,通过课堂展示或研讨,接受教师与同学的提问和建议,从而促进学生对所学内容的反思与优化。

(3)使用多种评价形式

除教师评分外,分配固定分值作为同学互评分,防止评价主观性过强。通过学生之间的相互评价,提供改进建议,同时培养其批判性思维和学习能力。引入自动评分平台(如Kaggle的代码竞赛环境)、自定义测试集进行代码规范性、运行效率与结果自动化性能评价。

结语

本文针对本科生计算机视觉课程的教学现状,从教学内容、教学模式、实践环节、考核方式以及跨学科融合等方面提出了全面的教学改革方案,力求实现理论与实践、学科与产业、基础与前沿的有机结合。尽管本文的教学改革措施已初见成效,但仍存在进一步探索的空间。例如,在不断更新教学内容以紧跟技术前沿的同时,如何有效平衡基础知识和最新进展之间的比例,确保课程的学术深度和工程广度并重;如何结合智能化教学工具实现个性化学习路径,提升教学效率;如何更广泛地推动教学改革成果在其他学科和院校的推广应用。这些都是未来值得深入研究的方向。

参考文献:

[1王铁胜.计算机视觉技术的发展及应用[J].信息系统工程,2022(04).63-66.

[2]苏颖娜.“以研哺教”在计算机视觉应用教学中的实践探索[J.信息与电脑:理论版,2024,36(16).35-38.

[3]武阿明,姜品,韩亚洪.基于视觉和语言的跨媒体问答与推理研究综述[J].计算机科学,2021,48(03):71-78.

[4]王鹏,高刚.基于项目驱动的计算机视觉教学改革探索[J].科教文汇,2024(19).95-98.

[5]凌菁,刘世安,钟君柳,等.面向新工科的“人工智能”课程精准分层式教学研究[J.中国信息技术教育,2024(08).97-100[邵思程,刘明杰.基于数字孪生技术下轴承表面缺陷检测与分拣系统设计[J.农机使用与维修,2024(04).24-26.e

作者简介:闫亚萍,女,副研究员,硕士生导师,本文通讯作者,主要从事计算机视觉方向的算法研究及其在图像异常检测、视觉质量评估等领域的应用研究,承担面向人工智能专业本科生的“计算机视觉”课程教学,主持及参与多项国家自然科学基金和江苏省自然科学基金项目。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xxjy20250927.pd原版全文