新农科背景下以大型仪器设备为依托的设计性实验教学模式探索

作者: 金诚诚 杨振中 杜万里 王岩

[基金项目]2023年度沈阳农业大学校级教改项目“新农科背景下基于平台实验室‘围绕学生,持续改进’创新教学辅助体系”(2023-12)

[作者简介](1985—),女,辽宁新民人,博士,实验师,主要从事大型仪器设备新技术与新方法的开发与利用研究;(1976—),男,辽宁沈阳人,硕士,实验室副主任,主要从事大型仪器设备的使用与维护研究;(1980—),男,河南周口人,博士,副教授,主要从事作物种质资源创新与利用研究。

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]1674-9324(2025)14-0109-04 [收稿日期]2024-09-24

新农科是传统农科顺应新时代农业产业化发展的升级版,是对新时代农业产业化发展需求的积极响应。各高校可通过改造原有的农业专业或设立新的农业专业,将农业资源集约利用和生态文明建设等领域的发展成果,与生物技术、大数据分析和人工智能等尖端科技领域实现深度交融,为新时代农业产业化发展提供技术后盾和人才保障[1]。

随着科技的不断进步和分析仪器的逐渐普及,仪器分析技术在国民经济建设中的作用日益显著,尤其是在新农业及生化科学等领域,其重要性更是不言而喻[2]。大型分析仪器设备作为先进科学技术的代表,在科研工作中扮演着举足轻重的角色。它能够实现对复杂样品的高精度、高灵敏度分析,为科研人员提供宝贵的数据信息。科研人员利用光谱分析、色谱分析等技术,可以快速准确地检测土壤成分、农作物的营养成分、农药残留等,既为农业可持续发展提供技术支持,也是培养知农业、爱农业新型人才的重要工具。

培养具有创新精神、创新能力以及能推动未来社会发展和进步的新型高素质人才是当今高等教育改革的首要任务。高校在教育教学过程中,不仅要注重理论知识的传授,更要加强实践环节的教学,让学生在实践中学习、在实践中创新。同时,高校毕业生在社会上的发展地位也直接反映了高校人才培养的过程与质量。

随着大学毕业生人数的逐年增加,大学生与企业之间的就业结构性矛盾日益突出。越来越多的用人单位需要引进具有创新能力和实际动手能力,尤其是能够熟练操作和使用代表着高科技发展方向的高精密仪器设备的高校毕业生[3]。因此,高校在大学阶段尤其是最后一年,在培养学生的创新能力和综合素质,提升学生自身竞争力,从而获得更好的职业发展机会上,更需要发挥大型仪器设备的作用。

一、设计性实验教学模式现状分析

毕业设计是设计性实验的代表,是对本科阶段专业知识、技能和创新能力的检验和深化,是培养学生创造性思维方法、提高动手能力和解决实际问题能力的关键环节。通过调查发现,尽管多数学生在本科二至三年级期间接触到了仪器分析等相关课程,但由于教学时长、资源分配(包括设备与实验场地)等方面的限制,教师与学生之间信息传递不够深入,未能达到预期教学效果。因此,在接触毕业设计初期,基本没有学生能够独立地完成教师安排的实验,这里所提及的实验仅仅是一些简单的常规操作,并未涉及大型分析仪器的使用。这表明,学生对先前实验课程中所学理论知识和实验技能的记忆已经有所淡忘[4]。为有效弥补这一缺陷,高校亟须对实验教学模式进行积极探索与创新,将大型仪器实验教学贯穿于本科毕业设计的始终,使之成为连接理论学习与实践操作的桥梁。这有助于大部分学生在日后的学习工作中自觉应用大型仪器进行科研探索,开阔专业视野,更能挖掘和发挥专业潜能,增强本科毕业生在同等学力毕业生中的核心竞争力。

二、设计性实验教学模式探索

(一)实验前期准备

为优化实验室仪器设备的管理与使用效率,将实验室现有的仪器设备根据其功能、用途、所属学科领域等进行分门别类,让具备自身专业方向和专业特征的教师及管理人员负责编写仪器操作的作业指导书,包括仪器的工作原理、基本性能、测试作用、使用方式和使用注意事项等核心内容。让专业人员针对实验室中频繁进行的测试项目,编写详细的实验方法作业指导书,包括实验方案设计、数据采集和结果分析[5]

(二)改变实验预约模式

根据实验室管理办法,学生在进人实验室之前须进行“实验室安全准入”在线培训学习,培训内容为个体防护装备及使用、实验室常见起火原因及预防、事故案例及解析、应急处置与现场急救等,旨在全面提升学生的安全意识与应对能力。

培训考核合格后教师给学生颁发实验室安全准入证书,学生凭借此证书申请准入该实验室和预约该实验室内的仪器设备。为确保每名学生都能熟练掌握实验技能并安全操作设备,每位实验教师会根据学期内各仪器的使用频率与需求,选出5台仪器设备进行集中讲解培训,每场培训不超过20人,以确保教学质量与互动效果。培训学时不低于10学时,内容详尽且深入。培训完毕以后,考核合格的学生被设置为不受限用户,允许学生在仪器空闲期间独立使用仪器。除集中讲解培训外,教师还安排单个学生培训贯穿于整个学期。

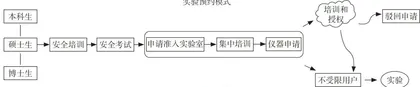

实验预约申请依托于大型仪器共享管理系统,将博士生、硕士生和大四学生分别添加至导师课题组。当学生提交实验预约申请后,实验教师以仪器状态是否良好、预约时间是否合理为依据授权,对于已经通过集中培训考核的学生,授权通过后可凭借校园卡刷卡进门、登录账号密码开展实验。对于首次申请使用某仪器设备且尚未参加集中培训的学生,会被告知需要培训和授权。在培训中,实验教师先进行演示操作,然后每人现场操作 1~3 次,大型分析仪器要求 3~6 次。培训结束后进行现场操作考核,考核通过的学生在有效期限内(6个月)被设置为不受限用户继续开展实验,对于考核未通过的学生,教师可以进行再培训或者中止正在进行的培训、驳回申请。预约流程如图1所示。

(三)改变实验指导方法

1.以学生全程参与、独立设计实验为主的指导模式。要真正实现学生全程参与毕业设计,就需要改变实验指导方法。实验教师要从被动地“教”,到主动地“找”,鼓励学生从被动地“学”转变为主动地“探”与“创”。实验教师不再仅仅提供答案,而是引导学生提出问题、分析问题并寻找解决方案。文献检索与答疑是设计性实验开展的前提,实验教师应就文献中方法的疑难问题对学生进行指导与讲解,包括仪器原理、实践操作、仪器维护、故障排查等,使学生对实验设计有初步了解。学生自主设计实验方案,包括实验的前期准备工作、具体实施时间和内容、预期达到的目标、可能遇到的问题及临时解决办法、实验结果的处理方法等。实验教师只是阶段性听取学生实验汇报,对有问题的环节及时给予指点,建立以“学生为主,教师为辅”的反向指导模式[6]。毕业设计实验虽然强调目标,但教师只是给学生以思路,提供实验的参考材料,教给他们分析、解决问题的方法。学生在不断地试错与自我调整过程中,通过实践来完成实验。同时,学生在科研活动中发现和重视了自我个性,积极考察研究,广泛搜集资料,查阅中外文献,研读相关领域的新的研究成果,综合各种信息,与科研小组内的教师和学生相互讨论,分享自己的观点和见解,协同合作,每一个环节都充满了主动性,既达到了综合素质的锻炼,又提高了探索精神和创新能力。在“气相色谱测定高油酸花生中八种脂肪酸含量”的实验教学过程中,实验教师基于文献撰写的方法作业指导书,需要68.5分钟才能完成单个样品的测定。但学生在掌握了专业理论知识和实际操作技能的情况下,通过调整气相色谱仪的多个参数,如载气流速、升温程序等,实现了55分钟完成单个样品测定。通过对比新旧方法下得到的分析结果,验证了改进方法的准确性,相对标准偏差可控制在 2 % 以内。还有的学生采用了创新的实验设计,在色谱柱控制模式下将恒定流量改为梯度压力并模拟出三阶梯度的压力值,提供更灵活的分离条件,从而达到更好的分离效果。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxls20251428.pd原版全文

2.帮助学生实现从“会做实验”到“实验结果准确”的目标。大学期间,基础实验课程的教学模式主要以演示实验和验证实验为主。演示实验只能让学生了解实验原理,操作流程等最基本知识,而验证实验是在给定的条件下关注某个特定的假设或理论是否成立,无法全面反映实际应用中的各种问题和挑战,从而限制了实验的实用性和应用价值。在实际的检测过程中,“测得准”是最基本要求,分析检测过程中变量非常多,测试环境、样品制备水平及实验条件中各参数的设置等都是影响实验结果的关键因素。而这些条件参数的调整与优化过程正是学生深入理解和应用理论知识的重要途径,是激发学生发散思维、提高创新实践能力的过程。在实验教学中,教师采用标准品与指控样品,结合实验室先进的色谱、光谱等高端仪器设备,设计练习项目,要求学生进行多次平行实验,不仅熟练掌握仪器操作,还要精通如称重、定容、消化、萃取等实验技能,直至检测结果的精度达到规定的范围。在毕业设计实验过程中,结果的准确度可反映操作是否规范、实验态度是否端正以及数据处理方法是否正确。为了达到实验结果的准确性,学生需要进行反复练习,厘清实验思路、熟悉实验流程,获得正确手感。以“测得准”为要求,学生从单纯完成一个实验,转变为利用分析仪器解决实际问题。这既培养了学生的分析检测能力,又培养了学生求真务实、严谨细致的工作作风,为学生顺利实现与就业岗位的无缝衔接奠定基础[7]。

3.以数据处理方法开发与演练为抓手,完善实验结果。大型仪器实验结果数据复杂且多为中间数据,学生难以及时确定实验结果是否符合要求。数据处理方法的开发与演练教学对于提高数据解析的准确性[8至关重要。例如,教师在利用气、液色谱等现代色谱技术进行化合物含量测定时,培养学生独自构建数据处理方法的能力,包括背景噪声的排除、斜率灵敏度的调整、ISTD(内标法)和ESTD(外标法)等定量方法的建立、数据报告的完善等。实验教师除了在指导学生利用大型仪器自带数据处理软件外,对于一些数据的探索性分析,如偏相关、方差分析,多元回归等,还须帮助学生了解一些特殊数据处理软件的使用。

三、设计性实验教学模式探索的实践效果

(一)有助于提高学生专业素质与实践能力、提高大型仪器的使用效率

在传统的预约模式下,本科学生没有被正式纳入课题组管理体系,导致实验教师与本科学生接触少、沟通少。没有经过系统培训和未设置为不受限用户的情况下,实验教师对每一名预约实验的学生都要进行“填鸭式”指导,不仅浪费了教学资源,在时间上也满足不了周末及节假日有实验需求的学生。改变预约模式后,实验教师能够区分学生身份并进行因材施教,学生对于实验室安全和实验室管理机制都能深入了解。高校提供灵活的实验室开放时间,鼓励学生利用课余时间进行自主实验和探索,培养其自主学习和持续学习的习惯。这样,学生的设计性实验综合素养得到提升,仪器得以发挥最大的使用价值。

(二)有助于提高学生创新能力,拓宽学生科研视野

传统的指导方法是以教师说、学生记为主,学生按部就班地跟随教师的步骤完成实验任务,限制了学生的创新思维和自主探索能力。新的指导方法要求学生全程参与,从文献检索到实验方案设计、实验过程实施、实验数据总结和处理、实验数据准确性检验,再到科研论文撰写。教师根据学生毕业设计内容进行设计性实验教学,满足学生自主选择要求,大大提高了学生的创新能力。此外,以研究为主题、以学术思维为主旨的教学模式,能够引领学生深入探讨科学问题,发挥学生主观能动性,拓宽学生的科研视野。

(三)有助于实验教师立足专业方向和专业特征,创新教学

大学生思维活跃,对新仪器和技术有强烈的探索欲望。传统的教学模式会使大学生的求知欲被压抑,相对落后的实验内容也无法激起大学生的探索欲望。改革后的实验教学模式对实验教师也提出了更高的要求,实验教师须参加专业培训、学术交流、技术研讨,不断更新知识结构,掌握新技术、新方法等。同时,他们还须更新观念,从传统的知识传授者转变为学习的引导者和促进者,注重培养学生的批判性思维、创新能力和解决问题的能力,以适应瞬息万变的社会发展。

结语

学生的能力培养和形成离不开实践教学这一基石,而实验教学又是实践教学重要的组成部分。以大型仪器设备为依托的实验教学模式,为学生提供了更多的实验时间和空间,对提高学生实验技能、拓宽学生专业视野提供了帮助。高校应充分发挥设计性实验教学的优势,让学生在校期间更好地利用大型精密仪器的功能,掌握高精尖实验技术,构建起自己的知识体系和实践能力框架,为学生更好地适应未来职场需求奠定基础。

参考文献

[1]刘鹏,周桂生.新农科特色专业人才培养路径优化探析[J].智慧农业导刊,2022,2(17):109-111.

[2]黄红霞,楼雪芳.现代教育技术在仪器分析实验教学中的应用研究[J]科教导刊(中旬刊),2016(2):50-51+108.

[3]赵燕熹,林爱华.发挥大型仪器设备作用培养学生的创新能力和综合素质[J].科技信息,2012(36):173-174.

[4]李亮亮,吴正超,臧健,等.高等农业院校仪器分析实验课教学模式探索[J].教育教学论坛,2017(7):270-271.

[5]张园,梁广,王学宝,等.以就业为导向的大型仪器设备实验教学及培训新模式的探索与实践[J].中国现代教育装备,2018(9):9-11.

[6]敬思群.“学生为主教师为辅”的反向指导模式在本科毕业论文指导工作中的运用[J].安徽农学通报,2013,19(14):134-136

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxls20251428.pd原版全文