大概念统领下的小说单元教学探索

作者: 袁宇晴 刘文军

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A[文章编号] 1674-6058(2025)10-0012-03

在小说单元教学中,单纯引领学生解读单篇小说是远远不够的。更重要的是,教师应循循善诱,让学生掌握小说的精髓,也就是那些贯穿始终的核心知识。这些知识,如同小说的脉络,是其独特的共性,是学生进一步深入阅读小说、提升文学造诣不可或缺的基石。实际上,一旦掌握了这些核心知识,学生便能够更好地领略每篇小说的独特魅力。然而,小说的知识范畴广,从叙述手法、描写技巧、语言运用、结构布局,到标点符号等,皆值得细细琢磨。

统编语文教材九年级上册第四单元编入《故乡》《我的叔叔于勒》《孤独之旅》三篇小说。我们选取《故乡》《孤独之旅》作为重点篇目,将《我的叔叔于勒》作为重要辅助资源,进行大概念统领下的小说单元教学。

如何确定这个小说单元的大概念?我们认为首先应进行深入的文本解读,从中挖掘最贴合学生学情的核心知识,再据此提炼大概念。

一、核心知识分析

(一)人文性核心知识分析

《故乡》这篇小说通过主人公“我”这个返乡的成年人的视角,细腻地刻画了故乡的萧条、破败与沦落。与此同时,小说中的“闰王"角色,宛如一条线,将“我”与过去的美好回忆紧密相连。这种“现在”与“过去”的鲜明对比,不仅体现出作者对旧中国及其人民命运的深刻关切,更展示出他对社会变迁的深沉思考。随着“我”逐渐感受到故乡受封建制度影响而产生的改变,“我"对故乡的失望之情油然而生。故乡,仿佛一个无情的巨人,将“我”从它的怀抱中抛弃,使“我"离它越来越远。这种距离,不仅是物理上的遥远,更是心灵深处的隔阂。但是,即使面对如此困境,“我”也没有陷入消沉与悲观。相反,“我"坚信,希望与未来依然存在,且将其寄托于下一代。这种积极的态度和信念,不仅让“我"更加坚韧,而且给予读者以深刻的启示和力量。

《孤独之旅》的出场人物只有杜家父子二人,情节也显得简约,却以其深邃的人物心理描绘和精致的环境描写展现出惊人的厚度。杜小康和他的父亲虽然被抛离生存家园—一“油麻地”,走向不知前路的“一片白茫茫的水”,但他们并未沉溺于绝望与悲叹,而是凭借坚忍的意志克服重重困难,一步步积聚力量。这场孤独之旅,实质上是小主人公杜小康的心灵成长之路,它让读者在阅读的过程中,不仅获得了心灵的触动,更汲取了勇往直前、奋发向上的精神力量。

《故乡》与《孤独之旅》均描绘了主人公在少年时期的独特经历,这些纷繁各异的人生经历,不仅构成了小说外在的情节骨架,更深刻地展现了主人公逐渐认识世界、洞悉社会,最终实现个人成长与蜕变的过程。这种成长不仅仅是表面的变化,更是内在思想和认知的升华。两篇小说中的主人公都实现了思想上的飞跃和心灵上的成熟。这正是小说传达的人文性核心知识,即通过人生的种种历练,实现个人的成长和进步。

(二)工具性核心知识分析

小说中何处能窥探到人物成长的转折点?不妨试着从小说中人物的语言入手,例如对话中断、失语和对话未完成现象就很值得关注。这两篇小说的叙述模式都可以概括为“进入新环境一经历人物对话中断、失语和对话未完成一离开与成长”。

《故乡》中在“我”以外部世界的现代性目光观察和感受“传统故乡”的过程中出现了“我”与他人的对话场景,主要是作为“外来者"的“我”与杨二嫂、闰土的对话。在这些对话场景中,“我”所生活的那个世界赋予“我”的知识和思想,代表着进步、现代和文明,因此“我”所说的是现代性话语。这种现代性话语与故乡所代表的传统世界中的人们的话语形成了鲜明的对比,它们之间的差异甚至可以说是根本对立的。这种对立导致了“我”与故乡、与故乡的人们之间,几乎没有共同话题。因此,在他们的对话中,或存在阻遏,或彼此自说自话,或被迫中断,甚至出现了沉默和失语的现象。

在《孤独之旅》中,杜小康在踏入未知的新环境时,反复与父亲说"我要回家…”。这并非简单的诉求,而是对话未完成的深刻展现。这种对话揭示了他对新挑战的畏惧和无力,且这些情绪在未完成的对话中被无限放大,暗示了他内心的挣扎与困惑。

作者透过对话中断、失语和对话未完成等现象揭示现实中的苦难,将人类面对命运时的无力感表现得淋漓尽致。虽然相关人物无法通过完整的言语表达自己,但恰恰是这种真实的反应和沉默传达出了更深刻的真理,让读者更加深入地了解人物的成长蜕变以及故事所蕴含的意义。《我的叔叔于勒》中也出现了这样的语言现象。总的来说,人物对话中断、失语和对话未完成在作品中的运用非常重要,它们为作品增添了特殊的张力和内涵,使得读者能够更深人地思考作品所要表达的意义和情感。

二、提炼大概念

基于对人文性核心知识和工具性核心知识的分析,我们提炼该小说单元的大概念为“人物对话中断、失语和对话未完成等语言现象对小说主题、意蕴的丰富与深化发挥着重要作用”。在小说中,人物之间的对话并非都是完整连贯的,这不仅展示出人类交流的复杂性,还勾勒出小说主题的深远内涵。这一大概念为学生提供了探究小说的独特视角。通过对这些语言现象的细致分析,学生可以更深入地理解小说情节和人物性格,感受作者的意图和思想。

三、搭建支架理解大概念

我们通过搭建学习支架,即设计“演绎好故事”这一情境任务指引学生学习理解“人物对话中断、失语和对话未完成等语言现象对小说主题、意蕴的丰富与深化发挥着重要作用"这一大概念。这也正是学生掌握小说核心知识的过程,有利于加深学生对小说这一文体的把握

“演绎好故事”这一情境任务内容如下:恰逢“我就是演员"学校舞台剧大赛举办,《故乡》《孤独之旅》这两个好剧本绝对不容错过,值得大家分成两个团队,以班级的名义去参与演绎竞争。舞台剧强调的是演员的现场表现,力求借助人物语言、动作和场景布置等,传递饱满情绪,带来动人效果。目前,舞台场景已经搭好了,在正式表演之前,大家需要一起帮助班级中的小演员们做好前期工作——“对戏”。“对戏”是指主要演员初次合演前,为了使表演更完整、在台上不出差错,互对戏词排练一次,不需化妆,不用伴奏。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxwc20250404.pd原版全文

[任务一:找寻对话,分析特点]

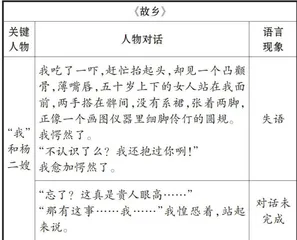

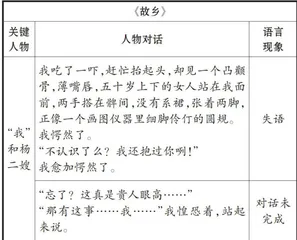

教师先给出一对关键人物的对话分析示例(见表1),再请学生找出这两篇小说中其他关键人物的对话,仔细分析对话涉及的语言现象。

《故乡》中除了“我"和杨二嫂的对话,还有“我”和闰土的对话需要琢磨,《孤独之旅》中杜小康和父亲的对话虽然不多,但同样需要找出来认真领会。

通过完成这个任务,学生可以发现这两篇小说对话的特点:常常出现对话中断、失语和对话未完成的语言现象。

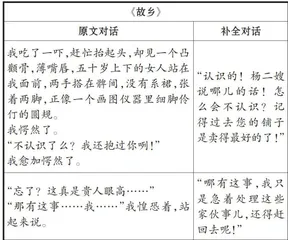

[任务二:补全对话,感受区别]

请学生试着补全这些“未完成”或“未说出”的话,体会若是人物把话说完全,效果如何。具体示例见表2。

学生在这一任务中可以通过补全两篇小说中关键人物“未完成”或“未说出"的话,进行“有"和“无"的对比,初步感受到人物对话的含而不露、欲说未说等更能让读者把握人物的形象特点以及感受到环境带给人物的巨大影响和变化。

[任务三:合作演绎,再现对话]

请两个剧组的小演员们各就各位,分别进行“对戏”。观众利用评价量表打分,感受人物对话的中断、失语和对话未完成对丰富与深化小说主题、意蕴的重要作用,并用语言归纳概括出来。

通过表演、观看、感受,学生可以明确:人物对话中断、失语和对话未完成等,均是含而不露的表达,对小说主题、意蕴的丰富与深化发挥着重要作用。学生可以结合未完成的话进行揣测、思考,以感受人物的成长变化,进一步体悟主题。

[任务四:迁移阅读,自主分析]

请学生利用本课段的学习成果,阅读本单元中的另一篇小说《我的叔叔于勒》,在梳理小说情节、概括人物形象、把握小说主题等的学习基础之上,聚焦人物对话,利用圈点勾画做批注的方式,深度理解人物对话中断、失语和对话未完成等语言现象在小说中的作用。这一任务是“从个性中发现一归纳概括共性一回到个性中去理解"这一学习流程的最后一步。

通过探索研究,我们明确单元教学成功的基石是准确提炼大概念。提炼大概念首先要求教师深入研究教材和课标,查阅专业文献,多参加学习交流,在实践和反思中构建完善的语文知识网。其次要求教师牢牢抓住核心知识。核心知识、大概念并不是教师一拍脑袋就想出来的,而是教师靠日积月累等在知识网中找出来或归纳提炼出来的。提炼大概念和进行基于大概念的教学的过程,是培养教师教学能力的一个重要途径。如果仅仅依赖教参等中提炼的大概念,那么教师可能无法深入了解和运用这些大概念,从而影响教学效果。因此,语文教师要不断累积知识,构建完善庞大的知识体系,保持敏锐的洞察力,以抓住关键要点,提炼大概念。除此之外,教师还要尽可能地设计有意思、有意义的真实情境任务,将所教知识与现实世界联系起来,在激发学生学习动机的同时促进学生的思维由低阶向高阶发展,并提高学生的知识迁移运用能力。教师要均衡各阶段的任务量及任务难度,以更好地吸引学生参与学习,促进学生的全面发展。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2」刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022.

[3]荣维东.大单元教学的背景、理据与路向[J].教育家,2023(45):7-8.

[4]逢增玉,孙晓萍.鲁迅小说中的非对话性与失语现象[J].鲁迅研究月刊,2003(8):22-28.

[5]王博.新时期小说中“失语者”人物形象研究[D].济南:山东师范大学,2019.

(责任编辑 农越华)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxwc20250404.pd原版全文