主题引领下的初中历史课堂教学实践路径

作者: 梁巍中图分类号] G633.51 [文献标识码]A [文章编号] 1674-6058(2025)10-0070-04

何谓历史主题教学?王长芬认为,历史主题式教学,即基于历史主题的教学,是以历史主题为引领和枢纽,以学生围绕主题的有效的自主学习为核心,培育发展学生历史学科能力与思维能力的一种教学方式[1。由于教学主题是围绕某个时期的核心或关键问题确定的,因此它构成一个完整的学习情境和范围,能为学生具体学习历史、认识历史提供路径,搭建平台。本文,对主题引领下的初中历史课堂教学实践路径进行具体阐述。

一、精准把握教材,提炼教学主题

主题作为主题教学的核心与灵魂,是师生在课堂中开展“教”与“学"活动的行为指引。因此,提炼贴切的教学主题显得尤为重要。一般而言,教学主题依据课程标准、教材内容、知识逻辑、真实问题等提炼,可以分为跨单元大主题、单元主题、课节小主题等。历史课程内容的基本结构是按照历史发展的时序,以学习主题的方式依次呈现历史的发展进程[2]。体现在教材上,即在遵循历史时序的前提下,以单元、专题的形式呈现历史内容。历史教材的这一天然优势为教学主题的确立提供了便利,也为教师准确把握教学内容,有效开展教学活动指明了方向。

。本课属于统编历史教材七年级下册第二单元“辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化”的内容,由“繁华的都市生活”“宋词和元曲”“司马光和《资治通鉴》”三个子自构成。从内容上看,前两个子自较为清晰地指向宋元时期的物质生活领域和精神生活领域,而第三个子目的指向较为模糊,甚至与前两个子目相比显得有些格格不入,给教师的课堂教学增添了难度。部分教师在教学时会直接讲解知识,或将知识生硬串联起来。这种忽视主题的处理方式使得知识之间缺乏深层次的逻辑联系,无法使学生在思维层面对宋元时期进行整体刻画。

鉴于此,笔者将本课置于整个单元体系中重新审视,并从单元主题的视角对三个子目的内容进行深人剖析。在“民族关系发展和社会变化”的单元主题视角下,“宋元时期的都市和文化”显然归属于“社会变化"部分。具体到本课,这一变化表现为宋元时期城市布局的突破、商业活动的兴盛、市民阶层的壮大、市民文化的勃兴、文学形式的更迭、修史原则的转向等。通过深入分析不难发现,这些纷繁复杂的变化实则代表着三个不同的社会阶层(市民阶层、士人阶层和统治阶层)不同于前代的文化倾向,并推动着中华文化变得愈发丰富多彩。基于上述认识,笔者将“文化嬗变"确立为本课的教学主题,并围绕该主题开展教学活动。

二、制订教学目标,整合教学内容

教学主题具有高度的概括性,往往表现为抽象的概念、观点或者理论等,让学生难以准确把握。为了提升“教"与“学”的质量,使抽象的教学主题落地生根,教师还必须对教学主题进行二次分解。具体操作如下。

第一步,根据教学主题制定教学目标。教学目标作为课堂教学的出发点和归宿,是教师对课堂教学结果的预期设定。相较于抽象的教学主题,教学目标更具象,指向性也更为明显。教学目标的制定不仅要以教学主题为依据,还必须综合考虑课程标准、教学内容、班级学情等。在“宋元时期的都市和文化”一课中,笔者综合上述因素制定了如下教学目标。

1.了解宋元时期的城市和商业发展、文学艺术以及史学成就,认识到宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位。2.梳理前代都市、文学、史学的相关史实,在对照中总结宋元文化发展的趋势,理解“文化檀变"的内涵。3.借助多元史料分析宋元时期出现“文化嬗变”的原因,认识到一定时期的思想文化是一定时期的政治和经济的反映。4.辨析宋元时期“文化嬗变"的深远影响,认同中华优秀传统文化的独特价值和突出优势,坚定文化自信,提升民族自豪感。

第二步,围绕教学目标整合教学内容。教师的教学并非照本宣科,而是根据教学的实际需要对教材内容进行有所侧重的讲授,即“用教材教”,而非简单地“教教材”。在主题教学中,教师要充分发挥教材的“文本"功能,围绕已生成的教学目标整合教学内容。在上述理念的指导下,笔者对“宋元时期的都市和文化”一课的内容重新进行建构,并将其分解为“都市之变——观市民文化的勃兴”“文学之变——品士人文化的下移"和"史学之变——察官方文化的转向”三个部分。随后以具象的小知识点为突破口,通过对宋元不同时期都市和文化的梳理与特点分析,窥探宋元时期“文化嬗变”的内涵、趋势和原因,进而从整体上把握宋元时期的历史风貌。

三、立足任务驱动,推进教学活动

在完成教学主题的二次分解后,为了有效引导学生实现预期的教学目标,笔者以任务驱动的方式推进教学活动。明确学习任务和对学习任务进行探究是任务驱动教学的关键环节。基于此,笔者在“宋元时期的都市和文化”一课的教学中进行了如下尝试。

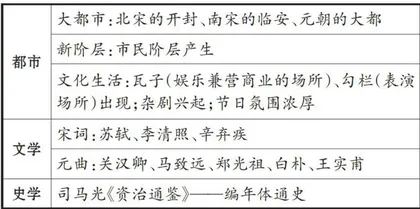

任务1:阅读教材相关内容,以表格的形式概括宋元时期的城市和商业发展、文学艺术以及史学成就(见表1)。

从内容上看,任务1的完成较为简单,学生通过阅读教材即可获取具体知识,完成表格填写,进而建立起对宋元都市、文学和史学发展的初步印象。这使得在达成教学目标1的同时,也为教师引导学生探究“文化嬗变”奠定了基础。

任务2:分析史料,探究宋元时期“文化嬗变”的趋势,并阐述其变化的原因。

可见,任务2与教学目标2、教学目标3相对应。学生在完成该任务的过程中,可以旧知为基础,以史料为突破口来探寻“文化嬗变”,并运用对比的手法分析其变化的原因。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxwc20250420.pd原版全文

【对比一】

材料一唐朝长安城平面图(略);北宋开封城平面图(略)。

材料二宋朝以前,政府在城市实行封闭式坊市制度与夜禁制度一切商业活动则必须在政府指定的地点—“市"进行。到了晚上,城中便会响起夜禁的鼓声,坊门和城门随之关闭,居民禁止出入,市内的买卖活动也要停止。

岳麓书社《普通高中课程标准实验教科书·必修Ⅱ》

(东京)潘楼东去十字街,谓之土市子,又谓之竹竿市。又东十字大街,日从行裹角,茶坊每五更点灯,博易买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之“鬼市子”

相国寺每月五次开放,万姓交易,大三门上皆是飞禽猫犬之类,珍禽奇兽,无所不有。

孟元老《东京梦华录》

通过阅读材料,学生不难发现唐朝长安城布局严整,而宋代开封城的布局较为自由灵活。宋代以前,在坊市制度与夜禁制度下,长安城内的商业活动和居民文化生活均受到了严格限制。这也与“在传统上,城市是政治权力的中心,商品交换是它的附属功能”3的定位相符。而到了宋代,商业活动已突破了原来的时空限制。夜市出现在皇城边上,具有皇家背景的大相国寺也成了“万姓交易”的市场。与此同时,瓦子、勾栏等商业娱乐场所兴盛起来,丰富多彩的娱乐生活让人“终日居此,不觉抵暮”。总之,宋元时期城市的军事政治功能相对弱化,商业娱乐功能则持续增强,市民文化逐渐丰富。

【对比二】

材料三唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期。当时的文人士子,以唱和吟诵诗歌作为社会交往和抒发情怀的重要方式。词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,叫作词牌。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。

《义务教育教科书·中国历史·七年级下册》

材料四折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

[唐]杜牧《赤壁》

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

[宋]苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

浮云为我阴,悲风为我旋,三桩儿誓愿明题遍。(做哭科,云)婆婆也,直等待雪飞六月,亢旱三年呵,(唱)那其间才把你个屈死的宽魂这窦娥显!

-[元]关汉卿《感天动地窦娥冤》

基于学生已掌握的知识,笔者将这部分的教学重心放在引领学生探究唐诗、宋词、元曲的演变过程上。一方面,指导学生通过阅读材料厘清唐诗、宋词、元曲三者之间的内在联系,即后代在沿袭前代文体的基础上,根据时代的发展不断实现突破和创新。另一方面,引导学生在对比中分析、总结从唐诗到宋词再到元曲的演变特点。如由吟诵到歌唱再到演绎,表现形式更加喜闻乐见;语言表达由考究变为通俗易懂,更便于普通人表达情感;格式上不拘泥于对仗工整,变得更加自由、灵活;内容上更加关注平民百姓的生活,反映社会现实。文学上这种由雅向俗的转变恰是宋元时期士人文化下移的显性体现。

【对比三】

材料五 亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。

-司马迁《报任安书》

删削冗长,举撮机要,专取国家盛衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者。

司马光《资治通鉴》

为了体现史学之变,笔者指导学生将司马迁的《史记》与司马光的《资治通鉴》进行比较。从创作行为上看,司马迁编撰《史记》属于典型的个人壮举,司马光编撰《资治通鉴》则是一项官方文化工程。因此,不同于司马迁“成一家之言”的个人价值追求,司马光“善可为法,恶可为戒者”的创作初衷则明确指向为统治集团服务。虽是为了维护统治集团的统治,但也从侧面上反映出统治集团对社会现实、底层百姓的关注,折射出官方文化向经世致用的转变。

综合上述变化可以发现,宋元时期的文化正朝着平民化、大众化、通俗化的方向转变。依据“一定时期的思想文化是一定时期的政治和经济的反映”的唯物史观,宋元时期“文化嬉变"与重文轻武的国策、社会危机凸显、民族矛盾尖锐等因素息息相关,而宋元时期社会经济的高度发展无疑是“文化嬗变"的根源所在。

任务3:围绕预设话题展开讨论,辨析宋元时期“文化嬗变”对后世的深远影响。

家国情怀作为最高层次的核心素养,是历史课程中历史价值观教育的根本归宿[4]。为了增强学生对传统文化的认同感,笔者预设话题,鼓励学生发表观点并阐述论证,让学生在思维的碰撞中深化对传统文化的认识。预设话题如下。

众所周知,中华传统文化源远流长,在传承与延续中经历了多次嬗变,而每一次的嬉变都赋予了传统文化新的生命力。那么,宋元时期的“文化嬉变"对后世乃至当今社会都产生了哪些影响?请你任举一例进行说明。

对于上述话题,学生颇为兴奋,分别从城市商业的布局、传统节日的演变、戏剧文化的发展、绘画风格的流变等角度举例论证。这里以绘画风格的流变为例。有学生运用所学知识,从东晋的《女史箴图》《洛神赋图》谈到唐代的《步辇图》《送子天王图》,最后得出以下结论:宋元之前的绘画侧重于宗教、政治,而宋以后关注市井生活的风俗画逐渐兴起,宋代的《清明上河图》、清代的《盛世滋生图》皆是此类作品中的佼佼者。这种追求平民化的审美趋势如同源头活水,滋养着传统文化的“肌体”,使中华文明焕发生机。

四、评估学习效果,落实核心素养

评价作为教学中的重要一环,具有导向、鉴定、诊断、激励、调控和改进等功能,是准确判断学生核心素养达成度的主要依据。为了充分发挥评价的功能,笔者以本课的思维导图为抓手,设计了小组合作绘制、分组登台展示的评估任务,通过开展学生自评和小组互评动态把握学生的核心素养落实情况。

在课堂教学中,学生一方面对他人在绘制与展示思维导图的过程中所表现出来的态度、知识、技能、方法、情感等进行评价,另一方面借助评价活动进行学后的反思与提升,从而实现教与学的双赢。

总之,主题教学作为初中历史课堂教学的重要形式,要始终以学生为中心,以主题为引领,坚持目标导向,重构教学内容,通过具体的学习任务和情境来推进教学活动,借助评估任务来深化学生对历史的认识,促进其核心素养的养成。

[参考文献]

[1]王长芬.指向思辨力培养的历史主题式教学设计实践:以《辛亥革命》一课教学设计为例[J].历史教学问题,2022(2):141.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准:2022年版M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]王思斌.社会学教程[M].2版.北京:北京大学出版社,2005.

[4]徐蓝.关于历史学科核心素养的几个问题[J].课程·教材·教法,2017(10):33.

(责任编辑袁妮)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxwc20250420.pd原版全文