深度教学在初中地理课堂中的运用

作者: 李悦蓉[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2025)10-0077-04

一、深度教学概况

学生被动接受知识的传统教学方式已经不再适合现代教育理念,教师应及时调整教学方法,设计符合新时代学生发展的教学活动,激发学生主动思考的意识,达到培养学生地理核心素养的目的。而深度教学就是培养学生地理核心素养的有效教学方法之一。郭元祥认为:有效教学必须超越表层的符号教学,由符号教学走向逻辑教学和意义教学的统一,即深度教学[1]。深度教学并不是知识难度越大越好,而是逻辑教学和有意义的教学[2]。这要求教师对教材、教法和学情进行全面、深入的研究,深度思考如何设计教学活动、如何激发学生的学习兴趣、如何培养学生的地理核心素养;同时结合生活选取恰当的案例,设计有助于学生认知发展的探究活动。在深度教学的课堂中,学生可深度参与教学活动,探究地理事物。教师的深度教学是为了学生的深度学习,帮助学生从识记、理解等低阶思维转向应用、分析、综合、评价等高阶思维[3]。

二、教学背景分析

(一)教材分析

本节课内容选自商务星球版地理七年级上册第四章第五节“世界的气候”,是在学生学习了气温和降水的变化与分布等相关知识的基础上,进一步让学生领会纬度因素、海陆因素、地形因素及人类活动对气候的影响。本节课内容结构清晰,适合采用探究性学习的模式,从而使学生通过对影响气候的主要因素进行深度探究,培养应用、分析、综合、评价等高阶思维。

(二)课标分析

本节课内容的课标要求为“结合实例,说明纬度位置、海陆分布、地形等对气候的影响”4]。其中,行为动词是“结合实例、说明”,要求学生能够结合实例运用所学知识,领会纬度位置、海陆分布、地形等对气候的影响。根据布鲁姆教育目标分类法,该要求属于领会、应用的认知领域。“纬度位置、海陆分布、地形等对气候的影响"体现在气温和降水两个方面,通过植被类型、生物习性、自然景观等直观显现。教师可从生活中的植被和景观入手,帮助学生理解气候差异,进而让学生思考影响气候的因素。

(三)学情分析

本节课教授的对象是初一学生,他们掌握了气温、降水、气候等相关知识,对影响气温和降水的因素有了基本认识,能将影响气温和降水的因素迁移运用至本节课中。该阶段的学生对新知识有强烈的好奇心,学习积极性较高,能主动参与到课堂讨论和小组活动中。教师可以采用生活中的案例来设计影响气候的主要因素探究活动。结合实例分析问题对学生的综合能力、分析能力要求较高,教师在讲授时应在学生理解的基础上给出较为详细的材料,设计有梯度的问题,帮助学生进行深度学习。

三、教学目标与教学重难点

(一)教学目标

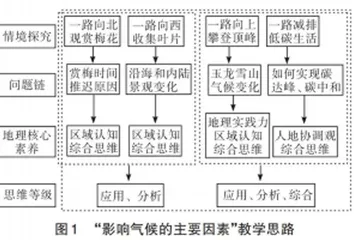

本文从地理核心素养出发,设计以下教学目标:第一,知道纬度因素、海陆因素、地形因素是影响气候的主要因素,理解纬度因素、海陆因素、地形因素、人类活动对区域气候的影响(区域认知);第二,通过读每月平均气温和降雨图,分析影响赏梅时间、沿海和内陆景观变化的主要因素(区域认知、综合思维);第三,分享攀登玉龙雪山的经历,分析影响玉龙雪山气候的主要因素(地理实践力、区域认知、综合思维);第四,通过讨论全球气候变暖的主要原因,思考如何实现碳达峰、碳中和,认识人类活动对气候的影响(人地协调观、综合思维)。

(二)教学重难点

教学重点:结合赏梅时间、自然景观变化、攀登玉龙雪山的案例,说明纬度因素、海陆因素、地形因素对气候的影响。

教学难点:通过讨论全球气候变暖的主要原因,思考如何实现碳达峰、碳中和,树立正确的人地观;借助梅花和胡杨的精神对学生进行思政教育。

四、深度教学在初中地理课堂中的运用

基于上述分析,本文,将深度教学理念运用于初中地理课堂,设计了一路向北观赏梅花、一路向西收集叶片、一路向上攀登顶峰、一路减排低碳生活的总体教学思路(见图1)。

(一)知识回顾

师:在前面的学习中,同学们知道了气温和降水是气候的两大要素,那么影响气温和降水的因素就是影响气候的因素。

生:说出影响气温和降水的主要因素。

设计意图:通过复习影响气温和降水的主要因素,引出影响气候的主要因素,建立知识间的联系。

(二)一路向北观赏梅花

师:播放景观图片,介绍粤梅隆冬盛、鄂梅闻春来、豫梅伴春走、京梅送春走,带领学生从广州一路北上到北京赏梅。

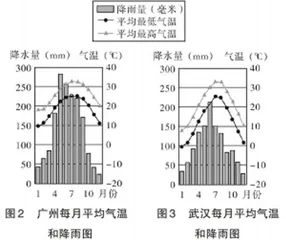

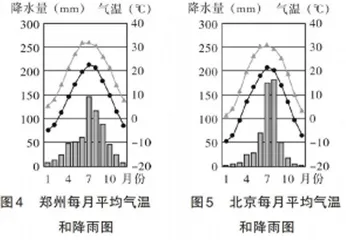

探究活动1:广州于1月赏梅,武汉于 2 ~ 3 月赏梅,郑州于3月中旬赏梅,北京于4月初赏梅。结合材料1,读广州、武汉、郑州、北京四地每月平均气温和降雨图(见图2至图5),思考为什么从广州一路向北到北京,赏梅的时间逐渐推迟了?

材料1:“梅花香自苦寒来”。梅花的适宜生长温度是在18摄氏度到20摄氏度之间,而且它还可以忍受一定的寒冷天气,在零下15摄氏度的低温环境下也能正常生长。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxwc20250422.pd原版全文

生:结合四地每月平均气温和降雨图分析问题,描述四地赏梅时间不同的原因。

师:对学生的描述进行评价与总结。广州梅花正月开放、武汉梅花早春开放、郑州梅花仲春开放、北京梅花晚春开放,是因为从广州到北京,随着纬度的增高,气温回暖的时间逐渐推迟;同时,北方地区的降水比南方地区少,雨季较迟。这反映了纬度因素对气候的影响。

过渡衔接:不同地区的梅花受气候条件差异的影响,开花时间有早有晚。最早盛放的一株梅花,屹立在寒风中,为正月里的人们增添了一份喜庆;最晚盛放的一株梅花,陪着人们走过春天,迎接温暖。

设计意图:赏梅来源于生活,具有生活性和艺术性,而且梅花是顽强意志的代表。通过设置赏梅的情境激发学生的学习兴趣,并对学生进行思政教育。同时,结合每月平均气温和降雨图进行深度探究,达到知识迁移的目的,培养学生的读图分析能力、区域认知和综合思维。

(三)一路向西收集叶片

师:展示景观图片。我国植物种类丰富,北京国槐绿荫如盖、呼伦贝尔草原辽阔、乌鲁木齐胡杨烂漫,让我们一起从北京出发,一路西行收集它们的叶片。

探究活动2:根据材料2,结合教材第95页的世界主要气候类型分布示意图,比较北京、呼伦贝尔、乌鲁木齐的气候有何不同。结合地理位置思考:为什么从北京一路向西到乌鲁木齐,自然景观由森林过渡到荒漠?

材料2:国槐最适宜的生长温度为15摄氏度至25摄氏度,空气湿度在 80 % 左右,适宜生长在土壤排水良好的地区;呼伦贝尔草原被称为“世界上最好的草原”,这里地域辽阔,河流纵横交错;胡杨耐干旱、耐酷暑、抗风沙,被人们誉为“沙漠守护神”。

生:分析北京、呼伦贝尔、乌鲁木齐的气候,思考影响自然景观差异的主要因素。

师:对学生的描述进行评价与总结,一片小小的叶子记录了当地的气候。北京属于温带季风气候,距海较近,降水较多;呼伦贝尔受温带季风气候和温带大陆性气候影响,以大兴安岭为界,降水自东向西减少;乌鲁木齐深居内陆,距海较远,气候干旱。这反映了海陆因素对气候的影响。

过渡衔接:胡杨扎根于戈壁滩上,面对恶劣的自然环境依然能屹立不倒。希望同学们学习胡杨坚韧不拔的精神,在遇到挫折时也能坚持不解,攻破难关。

设计意图:各地自然景观的差异反映了气候的差异,通过展示景观图片让学生直观感受气候的差异,激发学生的探究兴趣,引导学生深度思考,学习胡杨的精神,培养学生的区域认知和综合思维。

(四)一路向上攀登顶峰

师:(播放攀登玉龙雪山的剪辑视频。)老师假期去丽江攀登了玉龙雪山,上山时发现山脚植被为阔叶林,乘坐缆车时发现周围的植被变成了针叶林,途中植被过渡为草甸,攀登至山顶时只剩冰川,并向学生展示玉龙雪山的景观图(见图6)。

生:观看视频,观察玉龙雪山从山脚到山顶的景观变化。攀登过玉龙雪山的同学分享自己的旅行经历。

探究活动3:(1)思考玉龙雪山从山脚至山顶植被逐渐由阔叶林过渡为针叶林、草甸、冰川,这是什么因素造成的?(2)老师上山后,看到人们大都穿着红色、黄色的羽绒服,这和当地的环境有什么关系?(3)假设玉龙雪山某地海拔2080米,气温为18摄氏度,则山顶(海拔为4680米)的气温为多少?

生:分析影响玉龙雪山气候的主要因素。

师:对学生的描述进行评价与总结。玉龙雪山的山地垂直气候带差异显著,从山脚至山顶的植被由阔叶林逐渐过渡为针叶林、草甸、冰川,这反映了地形因素对气候的影响。穿着红色、黄色的羽绒服是因为从山脚到山顶的气温逐渐降低,羽绒服可以保暖,而且红色、黄色显眼,方便进行救援。根据之前学习海拔与气温的关系,同学们可以计算出山顶气温为2.4摄氏度。

设计意图:玉龙雪山景观图直观地反映了玉龙雪山的山地垂直气候带差异,有利于学生树立“读万卷书,行万里路”的意识。通过让攀登过玉龙雪山的学生分享自己的攀登经历,使探究活动更加真实,激发学生的学习兴趣。此外,通过问题链引导学生深度探究,可以培养学生的地理实践力、区域认知和综合思维。

(五)一路减排低碳生活

材料3:中国承诺在2030年前实现二氧化碳排放量达到峰值(碳达峰);2060年前通过植树造林、节能减排等形式抵消二氧化碳排放(碳中和)。

探究活动4:(1)引发全球气候变暖的主要原因是什么?(2)普通市民在日常生活中可以为实现碳达峰、碳中和作出哪些贡献?

生:小组合作分析得出全球气候变暖的主要原因是人类活动。在生活中,我们可以通过多骑自行车、随手关灯、双面打印、自备餐具等为实现“碳达峰、碳中和"献出自己的一份力量。

师:对学生的描述进行评价与总结。人类活动对气候的影响既有有利的一面,也有不利的一面。我们作为“地球村”的一员,有责任和义务保护好这个美丽的家园。

设计意图:联系学生的生活经验,让学生直观认识全球气候变暖。通过思考实现“碳达峰、碳中和”的方式,认识人类活动对气候的双重影响,培养学生的人地协调观和综合思维。

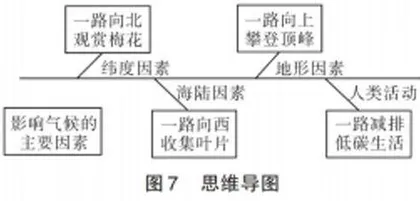

(六)课堂小结

师生总结:不同区域之间的气候存在差异,如不同地区梅花开放的时间差异、沿海和内陆地区的景观差异、山地植被类型的垂直差异等,造成这些差异的原因有纬度因素、海陆因素、地形因素以及人类活动。接下来我们一起完成思维导图,对本节课的主要内容进行梳理(见图7)。

设计意图:通过思维导图对本节课的知识进行梳理,让学生检验自己学习目标的达成情况,巩固本节课中掌握的地理学习方法,提高深度学习的能力。

五、深度教学的思考

教师的深度教学直接关系到学生的深度学习,探究活动的有效性直接影响深度学习的有效性。因此,教师需要在课前查阅资料、整合信息,为学生筛选出最适合的材料。背景材料的选择要真实、有效、生活化,材料数据可从中国天气网、香港天文台、国家统计局等官方平台获取,以确保数据的真实性和有效性。生活化的材料有利于激发学生的探究欲望,如果以学生经历过的事情或身边的环境为背景创设问题情境,更能帮助学生理解本节知识,提高学生学习的主动性,引导学生探究知识与生活之间的联系。教师设计的探究问题难度不能太大,过难的问题会打击学生的探究欲和积极性。应根据学情设计分层问题,通过一系列的问题链指引学生从多角度进行深度探究,让学生在活动中逐步完成学习目标,从而提升学生的地理核心素养,达到深度教学的目的。

[参考文献]

[1]郭元祥.知识的性质、结构与深度教学[J].课程·教材·教法,2009(11):17-23.

[2]罗祖兵.深度教学:“核心素养"时代教学变革的方向[J].课程·教材·教法,2017(4):20-26.

[3]刘雅慧.基于深度学习的中学地理区域认知教学研究[D].济南:山东师范大学,2018.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准:2022年版M.北京:北京师范大学出版社,2022.

(责任编辑 陈明)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxwc20250422.pd原版全文