新文化地理学视域下陈彦《主角》中的景观书写及其隐喻

作者: 张雨晨文化地理学作为一门探究文化现象与地理空间相互关系的学科,自兴起来时便与文学研究紧密相连。在这一学术背景视域下,陈彦的《主角》以秦腔舞台空间为核心,展现出秦腔这一门古老的民间艺术与地域文化的深度交织以及在时代文化浪潮中的起伏变迁。剖析《主角》中的景观书写及其文化隐喻,既能从文化学视角深度挖掘作品的艺术价值,为当代现实主义文学创作如何展现地域文化特色、反映时代人性困境提供思路借鉴,又能从文化地理学维度洞察地域文化与个体、与集体的性格塑造之关系,探索地域民间文化在传承交流中的保护与传播。

自20世纪80年代以来,受到社会科学“文化转向”的影响,英国一批文化地理学者针对以索尔为代表的伯克莱学派偏重乡村和历史景观的研究传统提出了批评,进而建立起新的文化地理学知识体系。新文化地理学经由同时期后结构主义、马克思主义、后殖民主义和女性主义等视角的影响,着重探讨景观表象背后的结构问题和深层意义,从而将景观研究纳入文化研究的范畴,通过揭示社会文化和政治过程对景观的塑造并关注景观本体在其中发挥的作用,探究景观的运作过程及其隐含的深层意识形态与文化的关系。陈彦的《主角》辐射出当代中国三四十年的广阔的社会文化景观,成为研究文学与文化地理互动的范本。作品中对自然民俗、城乡景观、戏曲舞台等多元空间细致入微的刻画,不仅勾勒出独具地域和时代特色的景观风貌,更蕴含着文化传承、时代变革、性别困境等诸多深刻隐喻。

一、自然景观:秦岭地域风貌的文化意蕴

对“景观”定义的阐释在地理学中较为多样,在人文地理研究中,景观被视为自然景观和文化景观合成的地理综合体。在受到“文化转向”的新人文地理研究中,自然景观的人文程度在不断加深,即便在探究“自然景观”的表述中,仍根植于其底层的文化内涵。《主角》中围绕着秦岭讲述了主人公—“秦腔名伶”忆秦娥的艰难成长之路与秦腔这一民间艺术的时代兴衰。忆秦娥的第一次出场—“1976年6月5日的黄昏时分,一代秦腔名伶忆秦娥,跟着她舅一一个著名的秦腔鼓师,从秦岭深处的九岩沟走了出来”与最后一次的退场一“忆秦娥突然那么想回她的九岩沟了,她就坐班车回去了”形成首尾呼应,文中多处涉及人物命运发展的剧情转折也和秦岭这一地理景观空间息息相关。“秦岭”作为文化符号成为阐释景观空间和文化深层互动关系的重要参照。

(一)恋地情结:乡土中国的“精神原点”

《主角》中主人公忆秦娥的故乡九岩沟坐落于陕西省商洛市镇安县,是一个被秦岭深山包围的小城镇。文中有多处出现了忆秦娥回到故土的情节。第一次是黄主任为报复胡三元,以忆秦娥为胡三元安排进来的关系户为由,在胡三元入狱后将忆秦娥安排进厨房帮灶。在“这天晚上,易青娥(前期艺名)做了人生最重大的一个决定:回家,不干了”,“很多年后,易青娥都记得那个美丽的夜晚,月亮那么圆,星星那么亮,亮得跟水晶一样,让整个山梁好像都成了荡漾的湖泊”。第二次是她在事业最顶峰期经历了丈夫刘红兵出轨、演出舞台坍塌压死了三个孩子,“火化完单团,忆秦娥就回九岩沟去了”,“忆秦娥把一百多只羊吆到山上,把儿子背着、抱着、驮着,跟着羊滚搭着,似乎是暂时忘了那凄惨的塌台一幕”。每当她遇到任何难题,第一反应都是逃避现实,回到农村放羊。

和其他现实主义作家描写乡村时,着重勾勒农村自然风光和风土民情有所不同,《主角》中没有直接描写农村的地理风貌和农村人的日常活动,而是把故乡视为主人公的“精神原乡”。在整部作品中,忆秦娥虽然从九岩沟中走出进入城市,但在她的整个成长道路上,一直保持着与乡土和民间若即若离的互动关系,这种置身于城市却又一直在精神上眷恋乡土的“望乡”书写,不是简单的二元城乡对立,恰是中国城镇化转型期中“传统与现代”微妙关系的典型缩影。《主角》以秦腔这一蕴含着中国民间信仰和传统技艺的戏曲为媒介,连接了西京(城市)和九岩沟(乡村),展示了乡土文化在城市文明进程中革新、异化乃至消亡的过程。在对传统的书写中,陈彦并没有简单地因传统的消解而隐忧,而是努力在现代文明中找寻可以永久留存的传统文化“遗留物”,并试图在现代城市文明中确立传统之于当下精神的意义。在城市中回望乡土,这大概是陈彦致敬传统与乡土的表达方式,也构成了当代陕西“新乡土”的书写。

(二)“秦岭之魂”:生命本真的执着坚守

秦岭作为《主角》中贯穿始终的重要景观,不仅构成了小说雄浑壮阔的意蕴风貌,更在文化地理层面承载着重要意义。秦岭作为中国地理分界线,南北文化在此交融碰撞,孕育出独特的地域风情与民俗文化,而秦腔艺术正是在多元文化的滋养下生根发芽。如果说“主角”忆秦娥代表着秦腔的“技艺之魂”,那么秦腔艺术所根植的地理空间一—秦岭则以其巍峨、壮丽,象征着秦腔艺术所蕴含着的深厚的文化内涵和绵延不绝的艺术魅力。

自然山水之于人的性情的互照,在《主角》中石怀玉这一人物的性情与言行中,得到更为细致的刻画。这是一个满脸大胡子的书画家,“一直在秦岭深山中,修炼着他的绘画书法艺术”,看了忆秦娥主演的《狐仙劫》后,被忆秦娥绝妙的艺术表演和纯粹的艺术追求所吸引。二人结婚后,忆秦娥就被他拉到终南山下的竹林茅舍中过上了隐居生活。山川自然在千百年间吸引着中国文人投身其中,石怀玉的人物形象塑造颇受魏晋自然观念的影响,呈现出“越名教而任自然”(嵇康《释私论》)的复杂精神内涵:将自然作为宇宙的本体应用于社会领域,崇尚天人交泰、自然而然的社会,以此反对虚伪的“名教”。石怀玉认为城市太虚伪,充满了掩饰和装扮,就连说话也要拿腔拿调。他觉得只有在大自然中,才可以“剥去一切生命伪装,来个一丝不挂的畅美、快意生活”。他会在狂风暴雨天气裸奔到田野里呐喊屈原的《天问》,在电闪雷鸣中模仿李尔王和哈姆雷特,泪流满面地弹奏《广陵散》。他的自然观是将生命意义建立在自然之上,任性而为、率性而动,也暗合了《庄子》中自然即为事物原本“性情”“本性”之意。忆秦娥对于石怀玉的种种行为虽然欣赏,但更多的是无法理解和无法接受。石怀玉在性生活方面的诸多大胆嗜好,忆秦娥都会回避和拒绝。诚然,其中有其因为青春时期的伤害和上一段失败婚姻带来的心理阴影,但更多的是展现出忆秦娥对欲望的克制。陈彦在塑造忆秦娥时,常通过他人之口评价其“痴”和“木”,有意将其刻画为一个脱离现实社会,只活在秦腔艺术中的人。她不仅对两性之事不开窍,对于人情世故也懵懂无知。这种对外界世界的有意疏离,实则代表的是忆秦娥所象征的传统民间艺术,在现代城市文明中的不适和隔阂,也是逐渐式微的传统艺术在沉默中暗自对抗现代文明冲击的一种坚守。

二、文化景观:秦腔戏台空间的时代更迭

如果说乡村景观的书写中暗藏着忆秦娥的精神家园和文化根源,而她所活动的这一方秦腔戏台在不同年间的生态变化,则暗示着传统文化在时代变迁下的兴衰境遇,如草蛇灰线般串联着情节结构和人物命运,成为阐释文本不可或缺的关键。

(一)秦腔舞台:“看”与“被看”的权利映照

忆秦娥初入宁州剧团时,和胡彩香挤在一张床上,她每天在床上缩成一团,“几乎缩成了蚕蛹状”。考入剧团后受到胡三元的影响,忆秦娥一度被排挤在宿舍最靠门的边缘,甚至搬到了厨房的灶台外。狭小而闭塞的生存环境揭示了忆秦娥艰难的生存现状和在剧团内的底层地位,塑造了她后期坚忍执着的性格特征,也为“忠孝仁义”四位老艺人对她的秘密教导铺设了条件。直至她脱颖而出,登上了宁州的老戏台,虽然台面已斑驳不堪,但她在此完成了自己的青涩蜕变,承载着老一辈艺人的期许,开启了自己的传奇序幕。

从宁州剧团到省秦腔团,人物活动的地理空间逐步扩大,秦腔舞台作为人物精神和时代变化的参照意义也更加丰富。忆秦娥来省秦腔团报到时,秦腔戏台从乡村简陋的土台变为城市的堂皇剧院,这不仅见证着时代变迁带给秦腔的历史机遇,也体现出传统民间艺术和观赏者权利关系的改变。乡村戏台下是几张破条凳,乡亲们或坐或站,演员与观众亲近无间,唱腔和乡音交融,这是秦腔来自民间、扎根民间土壤的见证;而省城大剧院的真皮座椅,搭配高科技的声光设备,硬件升级的背后是演出商业化、高雅化的倾向,传统艺术的亲民关系被削弱,戏剧表演上的“土味”“土调”也要被尽力去除。秦腔在进入现代化进程中,一方面需要走向更大的舞台、收获更多的受众,与之带来的则是民间艺术向都市文化转型的阵痛,陈彦也提出了传统坚守和现代适应间的平衡难题。

伴随着文化体制的不断改革,戏曲在时尚文化巨大的冲击下日渐萎靡,忆秦娥的剧组开始进行全国巡演,不少剧团演员也下海经商。进入21世纪,小剧场演出逐渐成为市场主角,秦腔茶社的出现让原本没落的秦腔小范围复苏,也让秦腔艺术和日常消费挂钩,但这种欣赏的形式彻底改变了传统“演员”和“观众”间的关系。在金钱交易的驱使下,观众眼中欣赏的不是技艺“本身”,而是舞台上的那个“角儿”,“观看”和“被观看”成为“消费”和“被消费”。而在秦腔艺术作为传统技艺的代表登上百老汇的国际舞台后,一方面表现出中国民间文艺因其独特的价值内涵被资本青睐,但另一方面又呈现出东方文化在西方视角下的阐释错位,欧洲观众看中国戏曲,更多的还是在欣赏“绝活”,即关注戏曲表演中的杂技部分,而忽略演员的表演和文本所传达的精神内涵。

一方秦腔戏台见证了忆秦娥从懵懂学徒成长为秦腔名伶,也如名利场映射出秦腔艺术在时代浪潮下的起伏跌宕。文化政策的变化、经济的市场化使得传统文化中的权利关系一步步发生改变,乡村景观元素在舞台表演中的逐渐衰落,展示出乡土精神在城市文明进程中不断革新、缩减乃至消亡的过程。

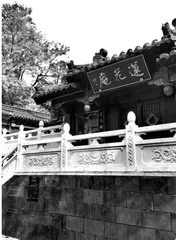

(二)莲花庵:民间信仰的儒释道共融

莲花庵作为文中重要的文化景观,在作品中对于主人公人物命运的转折起到了关键作用。《主角》在叙事和主题上多融通中国古典传统,而古代的精神意蕴与传统戏曲又是相互杂糅,所以在作品的多处都出现了对儒释道精神的不同阐释和再造。

忆秦娥在经历丈夫刘红兵出轨、演出舞台坍塌、孩子痴傻等一系列的打击下,回到了九岩沟,在噩梦中遭受“牛鬼蛇神”的严刑拷打,在精神崩溃的边缘前往尼姑庵。这座庵堂夹在秦岭山脉的几座山峰中间,在对这一看似与世隔绝的寺庙历史的回顾中,同样暗含了特定历史年代的相关元素,莲花庵尼姑的数量和香火的旺盛程度同样和现实发展息息相关。忆秦娥颇具慧根的形象塑造蕴含了其所天生和传统文化的亲近性,以及其所代表的秦腔精神和民间的共通共融。因在住持的邀请下,忆秦娥在莲花庵的法会上唱了一出《白蛇传》,最终在主持的开化下顿悟:“修行是一辈子的事:吃饭、走路、说话、做事,都是修行。唱戏,更是一种大修行,是度己度人的修行。”

陈彦通过对朴素民间信仰的书写,传达出对于乡土中国精神更深层次的思考:儒家所强调的参与到社会之中“治国平天下”的入世之法,和关注自身精神、追求宁静心境的出世之道,在混沌的民间土壤中皆有存在的合理性,而惩恶扬善的道教审判(牛鬼蛇神)和因果轮回的佛教宽慰,包含了老百姓朴素的情感价值和正义诉求,即将现实遭遇中巨大的无力感寄托在死后阴曹地府的公正上。作品在对民间文化“遗留物”—秦腔的描写之中,本质里始终关注的是民间信仰的依存和动荡。

《主角》将忆秦娥的成长命运与时代发展联系在一起,通过她一生串联起的自然和文化景观,展现出秦腔艺术在城市变迁中的命运,也传达出了社会发展与文化进程之间的互悖关系,体现出一代秦腔名伶与传统文化命运的“同构性”特征。忆秦娥不仅是一个人,而是象征着乡土文明的文化符号。作品中不断更迭的景观场景,隐喻了现代化发展的永不停歇,也暗含了传统文化和传统精神人格在现代社会中的曲折命运。而忆秦娥所象征的传统戏曲在时代转折的掩盖下,自身程式化的表演内容、传统戏曲人才培养模式的弊端、商业化结合的出路,才是解决自身命运不可回避的问题。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wxji20251195.pd原版全文