高职教育“五金"新基建服务乡村振兴的实践特征、行动逻辑与优化路径

作者: 陶静

[基金项目]本文系2021年天津市教育科学规划课题“天津高等职业教育服务乡村振兴战略的长效机制与实施路径研究”的阶段性研究成果。(项目编号:EJE210316,项目主持人:)

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2025)08-0052-08

2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出“推进乡村工匠培育工程”“提升涉农职业教育水平”。乡村振兴的最终实现,离不开职业教育的功能支持与路向引领[1。职业教育作为支撑乡村振兴的重要力量,有效推进乡村供应链、价值链与创新链的“三链同构”,推动建设具有中国特色的现代乡村社会体系[3]。作为与“三农"联系最紧密的教育类型之一,职业教育的功能定位、价值取向精准对接乡村振兴战略实施。应构建面向乡村的高质量职业教育体系,以人才振兴促进产业发展、文化繁荣、生态优化、组织高效[4]。高职教育应与乡村内生需求深度交互,落实服务乡村现代化与可持续发展的时代使命,但在实践中,当前仍存在高职院校与乡村产业供需错位等问题[5,实践进程中“离农”倾向严重,难以满足全面振兴的现实需求。“金专业、金课程、金师资、金教材、金基地"是职业教育内涵建设的“基本功”、全面提升办学质量的核心抓手、现代职教体系的"新基建”[6],对职业教育发展意义重大。但当前"五金"建设存在定位不清、组织实施乏力、运行机制缺位等现实困境。因此,高水平推进“五金"新基建,既是高职教育提质培优的基础工程,也是高质量服务乡村振兴的关键命题。对照《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》《乡村全面振兴规划(2024一2027年)》等相关政策要求,思考高职教育“五金”新基建服务乡村振兴的实践特征、行动逻辑与优化路径,具有重要的理论价值与现实意义。

一、高职教育“五金”新基建服务乡村振兴的实践特征

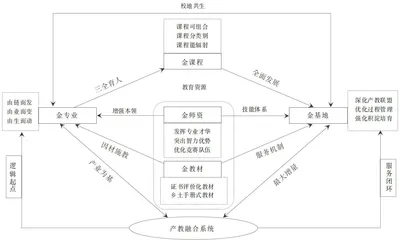

“五金”新基建须体现产教融合等职业教育类型特征,高职教育应基于时空共在性、存续共生性以及目标共通性的耦合关系[,深度嵌入乡村振兴系统工程。“五金”新基建服务乡村振兴具有以下实践特征:

(一)焕新乡村岗位体系

在新发展理念引领下,乡村振兴需要更多的新型职业农民、致富能手、农业职业经理人、新生代农民企业家及农村社会服务型人才,形成以技术推广、经营管理等为基础的复合创新型岗位。“五金"新基建要衔接现有新岗位、规划未来新岗位,在岗位导向基础上更新专业方向、育人模式,实现“以小切口推动大改革”,培养“土专家”“田秀才”等,推动高职教育深化办学体制、育人机制改革并服务乡村产业体系性升级。

(二)丰富产教系统功能

以往职业教育服务乡村,多依托某种校地合作协议、某项社会实践活动、某类技术转化项目的部分空间中、个别技能上、少数校地间的“局部”服务。在全面推进乡村振兴的时代语境下,基于跨“产业域”“教育域"“文化域"“社会域”的教育生态视角,高职教育既要发挥“智志双扶”的教育功能,也要彰显推动和谐乡村建设的治理价值[8]。作为有效推进农村社会体系整体发展的重要内生力量9,“五金"新基建要从乡村急需动力或存在的突出问题出发,重构课程体系,把握产业、人才、文化、生态、组织各维度振兴的细化要求及系统联系布局教育资源,大格局、全功能推动乡村“五维"振兴。

(三)精益人才核心技能

挖掘不同人才的核心能力,有利于职业教育提供精准服务。“五金"建设要全面提升关键办学能力,培养德技并修的高素质技能型人才。要在教育家精神引领下,以“双师型”师资建设为导向,依托乡村广阔天地、广大主体,推进高职教育高质量发展,打造“走得进课堂、走得下田间、走得入乡村"的教学名师、应用技师、科技导师、技艺大师、技术匠师,在服务乡村振兴中精益技能、精确定位、精细推广、精准服务,发力产业更新、产品创新、管理革新、治理推新。

(四)创新特色服务框架

针对人才培养过于同质、质量评价缺乏特色等困境,高职教育要以“五金”新基建为契机,从乡村中找课题来源、从产业中找技术灵感,以乡村振兴特点、职教改革特征、产教融合特性为脉络,激发“内生"创造动力,推动“外向"革新发展,以场景型、模块化、项目式、数字类的新形态教材等为载体,基于乡村需求侧方向与要素、教育供给侧现状与未来、供需均衡与共生的综合分析,寻求“外推”与“内生”优势共进、增量与提质优化赋能的耦合逻辑,从而梳理在产业升级、人才培养、文化发展、生态保育与社会建设方面的定位,构建提高振兴效能的“金服务”。

(五)搭建校地互动平台

针对高职教育赋能乡村振兴过程中存在的产教融合松散、治理体制不够健全、承载功能不够完备等问题,“五金”新基建要挖掘乡村地区潜能,以产学研用协同、教学实践协作、创新创业协调的共同体基地,搭建主题化、开放式、紧密型产教融合平台,从乡村振兴的现实命题、农村地区的现状出发,形成产教生态系统的自组织发展机制和能力、高质量发展体系和动力,实现校地间同频互促、同步联动,构成“以教促智”“以智促兴"和"以兴促教”的良性循环。

二、高职教育“五金”新基建服务乡村振兴的行动逻辑

以上述实践特征为导向,高职教育“五金"新基建具备从远视野、多维度、深层次为乡村振兴提供综合性、系统化、持续型服务的行动逻辑。

(一)产业为基,推进“三全育人”

高职教育需遵从由乡村产业挖掘新资源、培育新业态、延长新链条的逻辑[10],基于“五金"新基建,全员、全方位、全过程培育乡村振兴新动力。

1.全员育新产业业态。产业是乡村振兴的经济主体,业态是产业升级的关键载体。高职教育一方面要结合乡村现有优势产业群,更新专业群;另一方面,要前瞻性设计专业群,引领未来产业群。通过“群”“群”互动互促,立足跨界、交融的视野,跳出传统农业范围,聚焦重点改革产业群、文化活化产业群、生态保育产业群、服务民生产业群等,延伸基于现代农业体系与综合产业集群的业态链条,进行衔接乡村实际、融入企业力量、育人赋能提质的集群化服务。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzx20250407.pd原版全文

2.全方位育新岗位群。在乡村振兴战略引领下,产业衍生出具有融合化、数智型等特征的多元岗位群,要求知识交叉、技能复合、素养全面。因此,契合岗位群新趋势、新特点,要创新岗课赛证融通育人的方向、内容,从教学与经济共生的角度,将专业设置、教学内容等职教体系与农业的产业结构、产品类型充分衔接起来,与农村的文化发展、社会进步紧密关联,与乡村的生态保育、改革创新深度互动。立足教学改革、教法创新、教育育人等,“五金"新基建要主动适应岗位需求,充分推动乡村振兴,

3.全过程育职业成长。传统职业教育更多注重岗前的学校式教育或社会化培训,工作中的教育培训仅为辅助且内容深度不够、评价监督不严,受众群体成长“后劲"不足。“五金”新基建要以技能与素养的综合成长、基本岗位与发展序列的兼容成长、基础能力与管理艺术的并举成长为服务方向,在夯实岗前教育培训传统优势的同时,注重工作中特别是产业新变化、技术新动态、岗位新调整背景下的再教育,在教育内容上科学设计、在培训手段上合理规划。

(二)全面发展,整合教育资源

教育强国背景下需着力推进全阶段、全要素、全社会与全范畴实践[],"五金"新基建要立足增强发展能力、优化资源配置等,实现人的全面发展。

1.打通城乡之间的教育环节。建立理论探究与实践检验、科研课题与应用验证、技术研发与实际落地、技能革新与推广使用等闭环,使相关服务突破城乡边界、空间限制,在不同区县、乡镇、村落间先后或同时实施,在借鉴、比较中精益求精,促进人才与资金、技术与技能、创新与创业模式、教学与实训资源等相关要素在学校的传统教育场域、企业的现代经营场域、协会的自律管理场域、乡村的实践发展场域间联通共生,发挥整合优势。

2.贯通专本之间的教育层次。要发挥“五金"新基建的辐射效应,促进中、高职教育在学习内容、培养方向等方面“区分中有递进、扩容中有升级”的贯通发展,同时充分适应职教本科、普通高等教育特别是应用型本科的发展要求,以服务乡村振兴进行目标阶梯化、内容模块化、组合灵活化的教育体系设计。

3.融通新旧之间的教育方式。传统职业教育多从服务农业入手,以技术帮扶、人员培训等对经济效益有所贡献,其他方面的投入明显不足。高职教育要对标全面振兴内涵,丰富技术、思想、精神等服务细节,在升级传统服务的基础上纳人联合开发、共同设计、本土创新等优质方式,实现综合效益。

(三)增强本领,构建技能体系

技能型社会与乡村振兴战略具有内涵相通、价值相符、方式相生的逻辑关联,职业教育应以跨界思维、扎根行动、协同机制、资源统整盘活技术赋能[12]

1.提升爱农情怀,打造技能体系。“五金”新基建以爱农情怀为引导,培养技能型学生、培训技能型农民、培育技能型团队,创新技能关键水平、提高技能转化效率、改变技能应用方向、优化技能体系结构、深化技能嵌入力度,推进技能型乡村、技能化振兴的高质量发展,以对应时代趋势、对标国际水平、对准乡村症结的技能体系破解乡村振兴难题。

2.疏通支农障碍,引领技能应用。以专业技能、关键技术、独特技艺为中心,以“双师型"教师、大师型技师为基础,挖掘“技术能人 + 管理专家""技能大师 + 创业先锋”等具有带动性和示范性的个人、团队,完善组织方式、社会体系,使优秀才华在乡村振兴“主战场”中有更多用武之地,以“能人带户""能人带村"等模式形成全民共建共享格局。

3.引导亲农意识,优化技能竞赛。“五金”新基建需在传统技能竞赛、创业竞赛基础上升级竞赛精益知识、能力与素养,由企业命题、乡村出题,以实际乡村场景与工作环境为赛场,由从业者与高职学生组建团队参赛,汲取升级后的世界职业院校技能大赛的赛规赛制经验,以赛促学促产。

(四)因材施教,培育服务机制

高职教育要优化复合型乡村治理人才培育模式,以“五金”新基建孕育嵌入产业特质,着眼持续发展的互动性、共生性服务方案。

1.以特色教材培育标准化专业人才。乡村发展的问题之一是标准体系相对不规范、不完善、不透彻,对此,“五金"新基建应立足地方,通过政府、企业、高等职业院校、行业协会等主体协作,编写对接资格与水平证书综合体系的“课证合一"教材。要在新教材中实现新技能、新技术的研发与转化,构建具有地域品牌的证书评价标准与教材体系,衡量与鉴定待入行和在岗群体的相关能力,促进乡村标准化建设。

2.以差异素材培育科教式精英人才。与中职教育相比,高职教育在服务水平与能力方面更胜一筹;与普通高等教育相比,高职教育在专业设置的细化度、针对性、灵活化,以及技能培育的落地度、深度性、机动化方面具有明显优势。“五金”新基建要在中国式现代化的职教改革中“挑重担”,发挥攻坚作用,依托科研协同转化中心、大师工作室、校地合作工坊、技术实践基地等多元形式,在全面乡村振兴的经济、生态、文化、社会等各方面寻素材,长期投人、长远规划、长效助农,深入乡村、扎根农村、嵌进农业提供差异化服务,以科教式精英人才从速度、质量和效益层面推进农业大国向农业强国转变。

(五)校地共生,铸就最大增量

职业院校与行业企业间的松散联结制约服务乡村振兴的实践效果[13],“五金"新基建应通过生产、教育要素的全息性融人和渗透,建构产学研创一体化模式[14]

1.多元维度,耦合增力。立足产教融合,发挥教育的技术性内核、引领性作用、智慧性价值,着眼于乡村振兴的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,匹配变革涉农产业、优化生态治理、传承发展文化等功能,由高职院校与农业企业等组建产教联合体,提供综合性、结构化、耦合式服务,实现服务乡村振兴战略的全面发力。

2.立体跨域,多级增值。针对不同层次、相异规模的服务对象,“五金”新基建应进行立体性服务。首先,走入农户、走进农家,提供“一对一"诊断方案,针对骨干管理者、技能人员等开展优化服务,帮助其强化管理能力的带动作用或技能优势的示范效应。其次,将教学搬到实地,让科研针对当地、实践走向本地、应用深入各地,在稳定合作、长续合力中统筹校地资源。最后,将现代农业产业园区作为关键依托,基于技术创新、现代理念等更新教育内容与方式,细化服务细节与对策,增强改革发展与创新优化的动力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jyzx20250407.pd原版全文