词云图赋能项目式学习的实践路径研究

作者: 胡元华

一、理解词云图

词云图,也被称为“文字云图”,即可视化的关键词图片,它是信息可视化的表现形式之一。提出这个概念的是美国西北大学的戈登教授。戈登教授发现,当人们描绘某一对象时,会提炼出诸多关键词,从而构建起对该对象的丰富认知。通过梳理与排列,我们不难发现,在描述过程中,部分关键词的出现频率明显高于其他词语。若对这些高频关键词进行放大、变色等特殊处理,再巧妙地将其与其他词语排列组合,便能使阅读者在瞬间捕捉到核心要点,达到“一目了然”的阅读效果,让关键词在视觉上脱颖而出。

相对常见的饼状图、折线图、柱状图等,词云图显示数据更直观,更有利于突出关键词的重要性,让读者不用参考更多资讯,便能快速获得重要信息,从而更准确地了解、把握要点。

二、基于词云图的分析与实践

将《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”完整导入词云图生成软件,可获得图1。通过观察不难发现,其中有三组关键词尤为突出。

运用评价义务教育语文课程标 作品7 习学生阅读 电王 根据发展 能力

(一)第一组关键词:"学习"与"阅读

首先,关注“学习"这一关键词。“学为中心"的确立,是“新课标"理念的更新,是时代的进步。学习"作为词云图上的第一关键词,意在提醒一线教师在理解和执行“新课标"时,应以学习为重,着力关注“新课标"背景下的学习是什么、应该做什么以及为什么要这样做。例如,“新课标"将课程的内容和形式界定为“学习任务群”。语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性和综合性。可见,教师可以根据不同的学习任务群,设立不同的学习主题,并开展相应的学习活动。

其次,“阅读"作为第一方阵中的关键词,提醒教师重新审视阅读在“新课标”中的内涵。在“新课标"背景下的语文学习中,阅读不是让学生机械地获取字、词、句、段、篇中的孤立知识点,或是让学生进行单一的线性要素累积。教师应将阅读视为重要的学习方式、有力的学习凭借和关键的学习途径,引导学生借助阅读开启知识探索之旅,通过阅读实践不断提升阅读能力,逐步养成良好的阅读习惯。

例如,“新课标"精心设立了“整本书阅读"学习任务群,从阅读书目的精心规划到阅读方法的明确指导,再到阅读意义与价值的深入阐释,全方位彰显了对“阅读"的高度重视。在学习任务群的实施过程中,项目化的学习方式与语文学科的课程理念相符,是提升教学效果的重要途径。项目化学习以学习项目为载体,致力于解决复杂而微妙的活动问题。在问题解决的过程中,学生作为实践活动的核心主体,要置身于精心构建的活动情境,参与丰富多样的实践活动。实践活动能够有效激发学生阅读整本书的主动性和积极性。学生在真实情境的浸润下,紧扣整本书的核心,借助一系列复杂且富有挑战性的驱动任务,深入展开阅读,进而实现对整本书的深刻理解。

以“名著阅读”的项目式学习为例,教师可以将“如何布置一条校园名著长廊"作为驱动任务,引导学生深入阅读相关名著。在完成整本书阅读后,学生可以选择自己喜爱的人物形象,精心设计并编制人物形象卡,绘制人物关系谱和思维导图。最终,依据整本书的主题巧妙布置校园名著长廊。这样,学生不仅在项目式学习中完成了整本书的阅读,更在这一过程中提升了综合素养,实现了知识与能力的协同发展。

“阅读"往往伴随着“习作”。然而,“新课标”词云图上却不见“习作"这一关键词。笔者认为,原因有二。其一,这是命名方式改变造成的。“新课标"将"口语交际"与“习作"部分整合为"表达与交流”。其二,这也在一定程度上反映出“新课标”对“习作"这一学习项目的描述与规约较为单薄。如习作的精准目标、具体学习内容、有效学习路径等,在“新课标"中提及较少,或描述得较为笼统。再如,“新课标"要求学生观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚。但何为“不拘形式”?“写清楚”的评价标准是什么?这些均未明示。

词云图中“习作”这一关键词的缺位,应引发一线教师的重视。除了在日常教学中进行习作训练,教师也可以让学生在项目式学习的过程中进行习作训练,不让学习留下遗憾。

(二)第二组关键词:"活动”与"评价”

“新课标"将语文实践活动明确分为四类:识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究。四类实践活动涵盖语文学习的各个方面,在不同学段中均有明确的自标。可见,活动是学生抵达学习目标、提升语文核心素养的重要抓手,也是“新课标”修订的一大特色。因此,正确认识与重视学习活动,应成为教师理解“新课标”的关键。

“新课标”还鼓励教师开展丰富多样的学习活动,倡导学生在具体、真实的实践活动中完成学习任务、实现学习目标。“活动”成为突出的关键词,足见语文学习不是纸上谈兵,也不以掌握僵化教条的概念、知识为主要目的。“新课标”背景下的语文学习,尤其注重实践。它要求教师创设真实的情境,让学生在丰富、生动的实践活动中获得关键知识,形成必备能力,提升核心素养;让学生通过阅读、梳理、探究、交流等活动,在综合运用多学科知识的过程中发现问题、分析问题、解决问题,提高语言文字运用能力。因此,教师应组织有内在关联的学科实践活动,让学生在真实情境中综合运用多学科知识。

学科实践指学科专业共同体基于共同的愿景与价值观,运用该学科的知识与技能解决真实情境中的问题。例如,笔者设计了以“弘扬闽都文化"为主题的项目式学习,确立了驱动性任务,将语文知识与能力融入项目式学习之中,通过策划与举办以“弘扬闽都文化”为主题的读书节,引导学生阅读相关书籍,灵活运用美术、信息技术、道德与法治等学科知识,参加丰富多彩的读书节系列活动,让学生徜徉在书的世界里,感受文字的魅力,提升学生主动阅读的能力,全方位调动学生自主学习的积极性。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxed20250411.pd原版全文

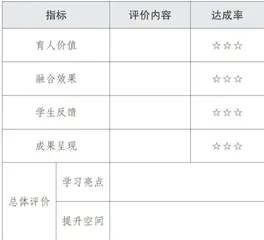

有活动,就有表现。只要学生充分展示,教师就能针对他们的表现实施评价。“新课标”倡导“过程性评价”,力求在学习活动中嵌入评价。笔者认为,评价应指向教师的“教”与学生的“学”,应促进学习活动顺利开展,起到保障、纠偏、鼓励的作用,能助力学习持续进行。例如,在“书香浓浓闽韵悠长"读书节活动开展前期,笔者设置了过程性评价表(见表1),让学生在项目式学习的过程中,通过评价体系,对自己的参与态度、协作能力、表达能力有更清晰的了解,并以目标为导向,提升活动效果。同时,笔者还设置了学科融合评价表(见表2),以检测实践活动中学科融合的效能以及完成度,为项目式学习的开展提供更科学的参考依据。

表1“书香浓浓 闽韵悠长"读书节活动过程性评价表

表2“书香浓浓闽韵悠长”读书节活动学科融合评价表

“活动"与“评价"这两个关键词在词云图中处于同等重要的位置,深入分析可知,“新课标"既强调语文学习应在丰富多彩的活动中展开,提示教师应合理、高效地组织学习活动,又要求教师在教学过程中,针对“教”与“学"实施精准评价,以实现“教、学、评"在目标实现上的协同一致。这组关键词为一线教师理解"新课标"中“教、学、评一致性"这一核心理念提供了有效帮助。

(三)第三组关键词:"学生"与"作品”

学生是学习的主体。这一主体地位让学生成为大写的“人”,将学生立在课堂中央。对“学生”这一关键词的重视,还体现在语文课堂教学应注重立德树人、助力学生核心素养的发展上。教师要分析学生的年龄特征,设计适切的学习活动;教师要研究学情,以确保学习活动顺利推进;教师要关注学生的认知规律,使课程与之匹配,从而形成发展合力。

在学习过程中,学生有所表现,也会获得相应的成果,这些成果就是学生学习后产出的“作品”。教师要为学生的“学"搭建“支架”,以降低学生的认知难度,使学生能通过调整学习策略,实现知识间的平衡,有效汲取新的知识和经验,迈向更高阶的学习。

例如,“弘扬闽都文化"项目式学习活动融合了美术、音乐、体育、道德与法治、语文等多学科的学习内容。美术教师以花灯为载体,引导学生绘制或剪贴表现闽都节庆民俗的人物、场景等;音乐教师让学生学唱福州童谣,编排具有闽都特色的节目;体育教师组织舞龙表演,增强学生的体质和团队协作能力;道德与法治教师引导学生欣赏闽都节庆民俗视频、了解传说故事,传承中华优秀传统文化;语文教师则与上述所有学科进行联通,开展创作谜语、改写包含闽都元素的歌词、撰写舞龙表演的讲解词等活动。教师通过巧妙创设符合各学科特点的“支架”,助力学生在实践活动中加深对闽都文化的了解。最终,在展示活动中,学生能以多种形式多元呈现学习实践的成果,综合实践能力得到有效提升。

三、补遗与反思

细致观察词云图还可以发现,除了以上三组关键词,过程、感受、问题和运用等关键词也赫然在列。其中“过程”与“感受”,在《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下称“2011版课标")中也频繁出现。可见。“新课标”与“2011版课标”在某些方面一脉相承。同时,“问题”一词的出现,也体现了“新课标”对学生发现问题、解决问题能力的高度关注。“运用"这一关键词则提示一线教师在落实“新课标"理念的过程中,要注重学生学习成果的迁移与运用,让学生能在一定范围内解决真实问题。在解决问题的过程中,学生不仅能感受到学习的乐趣,还能获得成功的经验。

“过程”“感受"“问题"和“运用"这四个关键词并未占据"新课标"词云图的核心位置,反映出“新课标”在培养学生思维能力、问题意识等方面仍有较大的提升空间。问题意识的培养,正是提升学生思维能力的关键。教师应通过多样化的教学策略,激发学生的好奇心和探索欲,引导他们主动发现问题、提出问题,并积极寻求解决方案,从而在实践中锻炼和提升思维能力,为学生的全面发展奠定坚实基础。

使用词云图来理解“新课标”,有其便利性。例如,阅读词云图,能在较短的时间内,把握“新课标"的关键词,并结合关键词,做出进一步的推断与分析。单独使用词云图,难免有所缺失。例如,有些词语没有被呈现,不是因为不重要,而是因为词云图形成关键词的机制。再如,有些词语字号较小,也可能是系统自动筛选的原因。这些理解上的漏洞,会导致分析的误解、判断的失误。因此,借助词云图理解“新课标”,还需理论学习的辅助,教师要在实践中对理解进行验证、弥补,这样才不至于偏颇。

(作者单位:福州教育学院附属第一小学)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:jxed20250411.pd原版全文