小学低年级学生数感培养的路径研究

作者: 周培红

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,数感是指对数与数量、数量关系及运算结果的直观感知和理解。数感的培养不仅能够帮助学生理解数的意义和数量关系,感受数学表达的简洁和精确,还能培养学生学习数学的兴趣,提高学生的数学思维能力和问题解决能力。然而,在实际教学中,一方面,低年级小学生由于身心发展的限制,多以形象思维为主;另一方面,部分家长受“不能让孩子输在起跑线上”理念的影响,倾向于让孩子超前学习数学。事实上,数学学习与数感培养并不是一蹴而就的,以上种种因素使得部分学生数学学习的兴趣不浓,数学素养的培养不尽如人意。因此,探索有效的小学低年级数感培养路径显得尤为重要。下面,以苏教版小学数学二年级下册“认识整千数”的教学实践为例,探讨如何引导小学低年级学生感受数感、发展数感和形成数感。

一、在迁移数数中孕育数感

新课标对低年级“数与运算”的要求是“能用数表示物体的个数或事物的顺序,能认、读、写万以内的数;能说出不同数位上的数表示的数值;能用符号表示数的大小关系,形成初步的数感和符号意识”。众所周知,旧知是新知的生长点,新知是在旧知基础上的延展和深化。通过之前的学习,学生已经掌握了认识整百数的方法。因此,教师决定从学生已有的认知出发,开展数感培养活动,在新旧知识的迁移中实现对知识的内化和提升。学习迁移是指一种学习影响另一种学习,也是指学到的经验对完成其他活动的影响。奥苏贝尔认为,所有的有意义的学习一定会包含迁移这个过程,在迁移这个过程当中,它往往会以认知结构为中介,对应到一线教学,那就是“为迁移而教”。“为迁移而教”,有助于塑造学生良好的认知结构,提高教与学的实效。换言之,通过不断培养小学生的迁移能力,特别是学习方法和思维方法的迁移,从而优化学生原有的认知结构。

例如,这堂课的“前一种学习”是“认识整百数”,学生们通过数数积累了经验。于是,“后一种学习”的导入部分依然从数数开始。首先,教师引导学生回忆之前认识的计数单位及数数方式,学生借助计数器自主操作、交流后进行全班汇报,明确了个、十、百、千这些计数单位及它们之间“满十进一”的关系。随后,教师出示有空缺的数位顺序表,让学生自主补充。最后,教师基于复习内容,引导学生思考能否一千一千地数,尝试概括“千”后面的计数单位及其与“千”之间的关系。

在以上导入过程中,“某一位上满十向前一位进一”是一个具有规律性的知识点。借此教师发挥正迁移的作用,引导学生对这一知识点进行迁移,掌握认数的概念、知识和技能,培养学生触类旁通的学习能力。

迁移的方法对数学学习的帮助很大,既能帮助学生学习逐渐变大的数这方面知识,还能促进学生在新环境下借助以前学过的知识技能,进行过程推导,最终解决问题。通过对已有知识的迁移,将新旧知识融合,可以更好地整合新旧知识,并从中领悟数学规律的内在本质。

二、在经历数数中产生数感

数感涉及对数字、数量和数学关系的理解和感知,是一种比较抽象的能力。小学低年级学生由于抽象思维能力较弱,在思考时更多喜欢运用形象思维。为此,教师可以让学生实际操作数数,让他们更直观地感受数,从而培养他们的数感意识。

数感作为小学低年级学生数学学习的基石,其培养离不开数数的学习经历:一个一个,一十一十,一百一百,一千一千,逐步递增,直到学生能流畅准确数出较大数字。为此,教师设计了一个“跟随视频数数”的环节,让学生们在经历数数中培养数感。

生:一千、两千、三千…九千。(教师分别点击立方体,到第九个立方体时戛然而止)

师:再增加一个一千是多少?(呈现第十个立方体)

生:是一万!(异口同声)

师:你们是怎么想的?

生1:因为以前数九百后是一千,所以九千再加一千是一万。

生2:一千一千数,10个一千是一万。

学生们讨论得热火朝天,他们在一千一千地数数中,感受到了几千的实际含义。他们在数到“九千”之后,下一个是万,由此认识到“10个一千是一万”,直观地感受到“一万”的含义。

按照新课标和教参的指导思想,教师注重让学生通过一千一千地数来加深印象,而学生在上面迁移数数这一环节中,已对数数、探究每相邻两个单位间进率的知识有了一定的积累,再结合多媒体的直观演示,他们胸有成竹地从一千数到一万,自然信心十足,学习自主性得到充分发挥,数感也就自然而然地产生了。然而,教师并不满足于此,而是更进一步地思考如何评价学生是否已经掌握对整千数的认识,是否已经形成整千数的数感。由此得出,合理、即时的练习是培养数感的重要方式。进而在深度解读教材的基础上,提前设计了相关的综合练习,力求克服散点状练习的弊端。

教师梳理并罗列了本节课数感的训练点,即读数、位值制、计数单位、大小比较。考虑到如果仅从一两个训练点出发设计练习,学生的数感就得不到充分、全面的发展。为此,教师将四个训练点予以综合,结合低年级学生的心理特征,将题干的主角设定为他们喜欢的动画角色一喜羊羊,设计了如下的练习:喜羊羊参加射击比赛,从靶心到外圈,分值依次是1000分、100分、10分、1分,喜羊羊4枪全部命中,它的得分可能是多少?请你按从小到大的顺序排列出来。这道练习对于二年级学生来说具有较大的难度,学生需要将之前学习的认识数的知识点综合并进行合理推测。虽然做起来有一点难度,但是在寻找得分的过程中,学生的数感会不知不觉地产生。

三、在情境模拟中培养数感

新课标强调,数感是一种直观感悟。数学知识相对而言是比较抽象晦涩的,而丰富的情境是连接抽象的数学知识和低年级学生直观感悟的桥梁。因此,良好数感的培养需要借助情境而实现。这能够赋予抽象的数字更多的现实内涵,有助于学生感受数字在具体生活情境中实际应用,从而更加直观地理解数的意义和运算,逐步培养数感。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxbz20250807.pd原版全文

“一万有多大”,每个学生脑海里关于一万的表象不尽相同,对大数的感知和理解确实有一定困难。如何才能让学生彻底感知大数,全面认识大数?这也是本课中培养学生数感的关键。新课标强调要结合现实素材感受大数的意义。因此,教师在教学前布置学生“感受一万有多大”的具象化数学活动,引导学生寻找不同素材,如读10000字的文章需要多长时间、10000张A4纸垒起来有多高等,用多样化的素材表示“一万”。如此,有助于学生直观体验一万有多大,并为接下来运用多媒体教学打下基础。

出示图片:坐满观众的奥林匹克体育中心体育馆。

师:这是奥林匹克体育中心体育馆,能容纳一万三千人,我们就算作一万人。一万人坐在一起,看上去感觉怎样?

生1:感觉很拥挤,多得数不清。

中小学班主任

课程育人

出示图片:约三千名学生在操场上做课间操。

师:这是我们学校约三千人在一起做课间操,我们就算作两千人,看上去感觉怎样?

生2:乌压压一片,密密麻麻的。

师:请你们估计一下,如果做课间操的两千名学生坐到一万人的体育馆里,约能坐多少座位?

生3:坐不到体育馆的一半座位数。

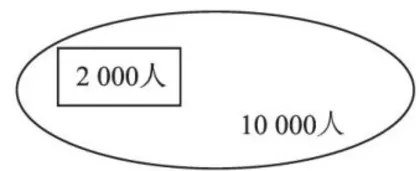

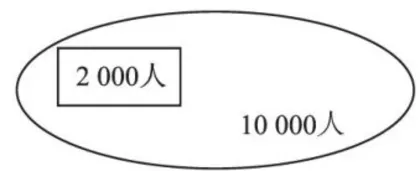

课件动态演示验证:伴随声音和动画特效,框出两千人坐入一万人体育馆内(见图1)。

教材为学生提供了联系生活认识数的机会,多媒体的直观演示,变静态的主题图为动态模拟图。直观、形象的万人体育馆的画面,以及两千人坐入其中的现实动态情景,让学生一下子对“两千”及“一万”这两个数有了真切感知。教师让学生猜测,这两千多名学生坐到一万人体育馆里,大概会占据体育馆座位的几分之几,以此激发学生的兴趣。进而,再验证学生的猜想,利用学生知觉的差异性,将两千人置于体育馆内,学生在经历猜想、验证的过程中非常清晰地体会到“一万里面有5个两千”。在学生深刻认识“两千”的基础上,再借以课件的动态演示,在对比中让学生认识“一万”和“两千”,明确“一万”有多大。教师相机追问:“再来多少人能坐满这个万人体育馆?”用启发性问题进一步引导学生感知“一万”的意义,有效培养了学生的估算能力。整个教学情境的设计有针对性,使情境的展示过程成为学生感受和理解“一万有多大”的有效学习过程。

四、在计算推导中提升数感

数的运算是培养学生数感的重要组成部分。在日常教学中,很多教师偏向关注学生对运算法则及计算技巧的熟练运用,往往忽视了有关计算推导过程的教学。估测与推导教学是小学数学教学中不可或缺的重要环节之一,对于促进学生形成良好的数感有着至关重要的作用。教师应从学生的兴趣出发,设计一些有趣的、符合学生认知水平的活动,帮助学生理解估测与推导的含义,掌握估测与推导的方法,最终实现数感的协调发展。

学生对较小的数比较容易形成数感,但对于较大的数的感知,需要教师通过情境创设、合理推算等方式,引导学生细心观察、合理想象,在轻松愉悦的氛围中自主探究,从而提升数感。

出示图片:学校操场全貌。

问题一:一年是365天(闰年除外),1000天是多少年?10000天大约相当于多少年?

问题二:一个标准的环形跑道全长是400米。

1000米大约需要绕着跑道跑多少圈?

10000米大约需要绕着跑道跑多少圈?

当学生推算出“10000天大约相当于27年""10000米大约需要绕着跑道跑25圈”时,他们情不自禁地发出了感叹,这是他们对大数的真实体验。结合课前“认识大数”活动,教师引导学生讨论并分享自己的实践结果:我们小区约有1260户,我家到学校大约有2500米,珠穆朗玛峰高8848米,我家的笔记本电脑4899元…通过估算一些生活中常见的大数,借助语言将大数内化为数感,不仅可以帮助学生形成对大数的直观感知,还能培养他们的估算能力,加深他们对数学问题的理解。

以上教学片段中,教师着重设计了一些有趣的估测和推理内容,对学生进行推算训练,引导学生发现数与数之间的关系,使学生感受到学习数学的乐趣。学生站在不同角度感受理解情境中所蕴含的数字意义,进而发展数感能力。由此可见,要想培养学生数感,教师就要设计凸显生活化、情境化的数学问题,引导学生思考、讨论,最终理解数的意义。

综观这节课,教师充分利用直观模型,引导学生自己动手、动口、动脑,在数数中认识“方”,在估算中强化“万”,让学生直观感受到数的概念的形成过程,逐步发展学生的数感。小学低年级学生数感的培养,离不开贴近实际生活的学习情境创设。教学时,教师除了可以利用教材所提供的素材,还可以为学生创设多种多样贴近学生实际生活的“万以内的数”的有关情境,从而巧妙设计教学环节,潜移默化地培养学生的数感。

综上所述,数感的培养不仅是小学数学核心素养的要求,也是发展学生数学能力的重要载体。教师在实际教学中应该精心筛选学习内容、运用恰当的学习方式、创设良好的学习情境,引导学生在体验生活、动手操作、合作交流中促进数感的培养和提高。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxbz20250807.pd原版全文