指导学生进阶阅读高中思政教材的三个维度

作者: 王峰峰 吴莎莎学生在阅读教材时往往会遇到不愿读、读不懂、读不活等问题。对此,教师可以指导学生课前通读教材、课中解读教材、课后构读教材,也就是说指导学生在了解教材主题、话题、情境的基础上欣赏教材之美。教材是教育教学活动的核心载体。高中思想政治教材是学生学习本学科内容的重要工具,既体现了思想政治学科特点,也是教师培育学生学科核心素养的重要载体。实践发现,学生在阅读教材时并非一帆风顺,还存在各种各样的问题,这就需要教师对学生阅读教材进行指导。下面,就以“认识社会与价值选择”单元教学为例,深入探讨指导学生进阶阅读高中思想政治教材的三个维度。

课前通读教材一从了解到欣赏

一些学生对思想政治教材的最初印象是枯燥、说教、抽象。为此,教师在指导学生初次阅读教材时不要提出过多、过难、过于生硬的任务,而是引导学生在上课之前通读教材,以浏览的方式初步了解教材,并在此基础上欣赏教材之美。

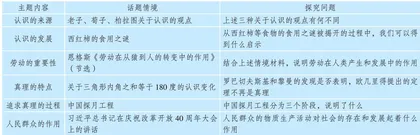

了解教材,就是要了解教材的主题、话题等,初步感知教材阐述了哪些内容,选择了哪些话题情境来辅助理解这些内容,又创设了哪些活动来引导学生思考这些内容。这种对教材基本概念、核心知识、话题情境等的初步感知,可以为后期对教材进行深入研究奠定基础。当学生初次阅读必修四第二单元“认识社会与价值选择”时,可以对本单元中主要涉及的学科概念,如认识、实践、真理、社会存在、社会意识、价值判断、价值选择等进行初步了解,并对本单元阐述的主要哲学原理,如实践与认识的辩证关系原理、社会存在与社会意识的辩证关系原理、如何创造和实现人生价值等形成感性认识。此外,教材还安排了“阅读与思考”“相关链接”等栏目,如表1所示,这些栏目往往呈现了具有鲜明学科特色的话题、情境,设计了附带学科任务的探究活动,学生初读教材时都可以加以关注,从而为新课学习做好铺垫。

在学生已经了解教材的基础上,教师还可以引导学生欣赏教材所呈现出的学科之美,即欣赏教材知识的学科性表达、话题情境的学科性特点等。如在了解“认识社会与价值选择”这一单元的基本概念、核心原理后,可以关注马克思主义哲学对于正确看待人类追求真理的过程、理性认识人类社会历史的本质和发展、探索人生的真正价值等方面的意义,进而感受到思政学科的语言之美、逻辑之美、智慧之美。进一步对表1进行分析,可以发现这一单元辅助栏目中涉及的典型话题、情境呈现出鲜明的生活气息、时代特色和学术底蕴。从中,学生可以认识到哲学具有的鲜明学科特色:哲学是一门具有深厚学术底蕴的学科,古今中外众多哲学先贤,特别是以马克思、恩格斯为代表的一大批马克思主义者为这个学科的发展进行了有意义、有意思的探索;哲学又是一门与时代紧密相连的学科,探月工程、女排夺冠等时代话题背后蕴含着丰富的哲学智慧;哲学也是一门与生活、工作息息相关的学科,生活中的衣食住行、工作中的方法策略等都需要哲学的智慧来赋能;哲学还是一门可以给具体科学提供指导的学科,数学、天文学等学科都需要哲学提供世界观和方法论的指导。这些鲜明的特色有助于让学生感受到哲学学科的魅力,激发学生阅读教材、学习哲学智慧的意愿。实践表明,学会欣赏教材可以引起学生对教材的兴趣,增强学生对教材的认同感,激发学生探索学科奥秘的意愿,进而解决学生“不愿读教材”的困境。

二、课中解读教材一一从分析到综合

通读教材可以激发学生阅读教材、学习教材的兴趣,帮助学生形成感性认识,但这种认识可能不够深人、全面、准确,这就还需要教师在课堂教学过程中指导学生对教材进行“解读”。在这一阶段,学生可以在教师的指导下、在与同伴的合作中对教材进行分析与综合,揭开学科的“秘密”。

要想高质量地解读教材,首先就要学会分析教材。教师可以指导学生将教材中的一些陈述性知识分解为各个部分、各个要素、各个层次分别加以认识,可以对教材中的概念、哲理进行定性分析、功能分析、因果分析等。如学习社会意识这个概念时,就可以对其进行多角度分析,从而深刻理解这一重要概念。从内涵和外延上看,社会意识是指社会的精神生活过程,既包括社会意识的各种形式,即政治、法律、哲学、道德、艺术、宗教等观点,也包括社会心理和自发形成的风俗、习惯等;从功能上看,先进的社会意识对社会发展具有促进作用,落后的社会意识则对社会发展具有阻碍作用;从因果关系上看,社会意识之所以会有先进和落后之分,是因为社会意识一方面由社会存在决定,另一方面又具有相对独立性、继承性。教师还可以指导学生把教材中的某一些程序性知识分解为若干阶段来认识。例如,在学习如何追求真理时,可以把追求真理的过程分解为根据实践需要确立研究课题、在实践中不断深化认识、通过实践检验认识的真理性、用真理性认识指导实践等阶段,对其逐一解读,这样学生就更容易对这个问题形成较为深刻的、动态的认识。可以说,分析教材有助于学生把教材中的基本概念、核心知识等“关键点”剖析精准,理解透彻。

在分析的基础上,还可以进行中观层面的综合,就是将教材中某一框或者某一课的相关内容按照其固有的联系加以综合,比较常用的是结构综合。例如,在分别对价值观、价值判断与价值选择等核心知识进行分析后,可以将这些概念联结起来进行审视,既要看到日常生活中具体的价值判断与价值选择会影响一个人价值观的形成,也要看到价值观一旦形成又会影响一个人的价值判断与价值选择,进而认识到价值观、价值选择是相互影响的。再如,在分别对创造和实现人生价值的几个要求进行分析后,需要将这几个要求统一起来进行审视,要充分认识到社会提供的客观条件和个人的主观条件都是创造和实现人生价值的必要条件,进而意识到实现人生价值既要处理好个人与社会之间的关系,也要处理好个人与自我的关系,而处理好这两种关系都需要投身到实践中去。这样一来,学生就可以对如何创造和实现人生价值形成立体、生动的认识,为后面的构读做好准备。总之,对教材进行适当综合,有助于学生从结构、功能等方面形成对教材知识的全面认识,让学生对教材“心中有数”,增强学生学习过程中的获得感,进而解决“读不懂教材”的困境。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxbz20250809.pd原版全文

三、课后构读教材一一从建构到应用

解读完教材后,学生可以形成对教材相对理性、准确的认识。但这种认识还不够“鲜活”,还没有真正转化为能够帮助学生在面对真实情境时创造性地认识和解决问题的学科素养。对此,教师可以布置一些活动型作业,引导学生在课后对教材进行“构读”,激发学生进一步探究的兴趣,唤醒学生已有知识和生活经验,对教材内容和意义进行重新建构,并将所学知识迁移应用到实践中去。

构读教材,要引导学生以大单元为研究对象,建构新的知识模型。教师可以充分发挥学生主体作用,引导学生积极探索知识间的内在联系,赋予知识以特殊意义。该阶段的建构与解读阶段的综合相比有所不同,一是整体性更强,一般是以大单元为研究对象,是对认识对象的多重属性、多样联系等的全方位认识;二是关联性更强,往往可以引入一些上位、下位概念,甚至融入一些时政概念。建构知识模型,有助于学生深刻理解教材的结构和意义,对知识进行同化和顺应,进而将教材知识变成自己的知识。“认识社会与价值选择”这一单元最终指向的是“实现人的自由全面发展”,要实现这一目标,既需要正确认识社会的本质规律,也需要正确认识个人的人生价值,而无论是认识社会还是认识自我,都离不开“认识”,都需要探索认识的奥秘,回答人类是否可以、又是如何获得正确认识的。要想实现人的自由全面发展,就要实现实践与认识、个人与社会、真理性与价值性的统一。在对教材进行有意义的重构后,学生对整个单元构建起更高阶的知识模型。

构读教材,还需要引导学生将知识应用到真实情境中去。教师可以布置一些活动型作业,提出一些指向素养提升的学科任务,引导学生在关心时代发展、关注个人成长的过程中应用知识。具体而言,首先,教师可以引导学生运用所学知识解释时代发展中出现的现象级事件,如运用社会主义社会改革相关知识来分析为什么我们要将改革进行到底,运用社会意识相对独立性的知识分析为什么现在人们越来越重视传承中华优秀传统文化。其次,教师可以引导学生运用所学知识理性看待人生道路选择,如组织学生采访自己的父辈、祖辈亲人,感受价值判断与价值选择的社会历史性和主体差异性,引导学生分析,黄文秀等榜样人物是如何在乡村振兴的时代潮流中实现自我价值和社会价值相统一的。最后,教师可以让学生对两难选择现象进行评价与反思,如可以运用价值判断与价值选择相关知识来评价为了发展经济而牺牲环境、为了牟取暴利而生产假冒伪劣商品、为了获取流量而进行低俗直播等现象,进而反思个人利益、他人利益与集体利益之间的关系,最终牢固树立人民立场。在真实情境中应用教材知识,能够让学生感受到知识的价值和魅力,体验到学习知识、应用知识带来的乐趣,提升自己的学科素养,进而解决“读不活”的问题。

综上所述,高中思想政治课的教材阅读不能简单地变成划重点、背问题,而应该是一个不断激发学生阅读教材兴趣、提升学生阅读教材能力、发挥学生主体作用的过程,从思维的角度来看,就是学生对认识对象的认识从感性具体到理性抽象、再由理性抽象到理性具体的过程。实践证明,在这个过程中,指导学生对教材进行通读、解读、构读,有利于学生爱读教材、读懂教材、读活教材。

[本文系2023年浙江省教育科学规划课题“‘一核三线四步’:指向法治意识培养的高中思政议题式教学设计与实践”(项目编号:2023SC077)研究成果]

[参考文献]

[1]王峰.思政教学中的文本阅读[J].教育研究与评论(中学教育教学),2023(06):58-61.

[2]王德明.大思政一体化须坚持“七个统一"[J].中小学班主任,2024(06):4-7.

[3]王峰.思想政治课辨析式学习路径的设计[J].现代中小学教育,2022,38(05):21-23.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxbz20250809.pd原版全文