将生涯教育融入高中劳动教育实践案例研究

作者: 何爱莲

对于高中生而言,劳动教育绝非仅仅局限于常态化教育范畴,实则承载着生命教育的重任,鉴于他们即将步入全新的成长阶段,面临诸多人生抉择,生涯教育旨在引导其通过自我认知、社会洞察以及未来规划,培育自我发展与自我实现的能力素养。将生涯教育深度融入劳动教育过程之中,能助力高中生锚定明晰的成长目标,切实感受成长的坚实足迹,收获满满的成长自信。基于此,笔者所在学校编写了《生涯教育视域下高中劳动教育课程》校本教材,下面将以本校的劳动教育现实状况为切入点,剖析现存问题,探寻其融合生涯教育的有效策略。

一 高中劳动教育的现状分析

在常规课堂教学场景下,所涉及的教学内容涵盖理想家居打造、植物栽培与养护、美食烹饪技艺等领域。面对此类话题,多数学生往往表现出极高的参与热情,急切渴望投身实践。然而,现实情况是并非所有学生都能获得实际操作机会。有时,学生仅能观摩教师的现场演示,或是观看教师播放的劳动教学视频。以高一年级第三章“养护绿植、盆栽”单元教学为例,部分教师习惯于通过预先查阅资料,在课堂上直接讲解不同植物的基本构造与生长特性。

在非常规课堂活动方面,主要包含每日卫生清扫、月度卫生大扫除、定期班级黑板报设计、常态化社区服务等校内外实践活动。经由师生的共同努力,教室及包干区域基本能够维持整洁有序状态。每年,各班级均会组织学生前往敬老院、科普馆、博物馆等场所开展公益服务活动。

由上述案例可知,在常规课堂与非常规课堂协同发力之下,高中劳动教育已然呈现出“人人尊崇劳动、个个热爱劳动”的良好态势,究其缘由,主要体现在以下三个层面:

(一)校领导全方位重视劳动教育并全程指导

新学期筹备之际,分管教学的副校长会深入劳动教育教研组,协同拟定教学规划。在每一次集体备课环节,副校长亦会全程参与,共商教学细节。此外,副校长还会不定期深人课堂,实地观摩劳动教育教师的授课情况。分管德育的副校长负责为各班级划分卫生包干区,并制定《卫生包干区评比细则》,同时,不定期巡查班级,重点检查班级卫生状况与黑板报设计质量。值得一提的是,分管德育的副校长已与校园周边的敬老院、科普馆、博物馆等单位构建起长期稳定的共建合作关系,为劳动教育向社会层面延伸拓宽了渠道。

(二)教师全身心投入劳动教育教学全过程

全体劳动教育教师能够依据高中生的身心发展特点,紧密结合他们的学习与生活实际,精心组织教学活动。以高一年级为例,教师在开展第二章“打造理想家居”单元教学时,注意紧扣“环保、节能、智慧、安全”等关键词,向学生阐释如何营造健康、和谐、美好、安心的居家生活环境,促使学生深刻领悟理想家居生活的要义,熟练掌握整理内务、清洁电器、防火防电等实用技能。

高二年级教师在开展第四章“美食与烹饪”单元教学时,从地域、民俗、宗教等多元维度出发,介绍巴蜀、齐鲁、淮扬等各地风味菜的历史渊源与文化脉络。随后,借助视频演示,现场讲解如胡萝卜炒牛肉、丝瓜炒鸡蛋、苦瓜酿肉等适合高中生学习的烹饪菜品制作流程。由于讲解细致人微,能够有效吸引学生的注意力,提升学习效果。

高三年级教师在开展第一章“信息联通未来生活”单元教学时,利用电脑硬件设备,向学生讲解芯片、操作系统、网络等信息技术的基本特征,传授电脑故障排除的基本方法。紧接着,设置电脑故障场景,邀请学生代表上台实操排除故障,台下学生认真观摩,教师实时跟踪指导,确保学生学有所获。

在黑板报设计环节,班主任充分尊重学生的主体地位,在主题选定、版面布局、文字撰写、插图选配等各个环节,给予精心指导。在社区服务活动组织过程中,班主任能够合理安排学生完成卫生清扫、法治宣传、秩序维护等任务,确保活动有序开展。

(三)学生踊跃参与劳动教育实践各环节

经多次问卷调查反馈,多数学生对劳动教育课程持有较高的喜爱度。究其根源,劳动教育课程内容与学生的日常学习、生活紧密相连。以高一年级为例,自学习第二章“打造理想家居”单元后,学生不仅熟练掌握了整理内务、清洁电器、防火防电等科学方法,而且进一步增强了对家庭生活的归属感与责任感。

高二年级学生在学习第四章“美食与烹饪”单元后,普遍热衷于利用双休日及节假日在家烹制各类菜肴,将课堂所学付诸实践。高三年级学生在学习第一章“信息联通未来生活”单元后,对电脑维护及故障排除表现出浓厚兴趣,时常自主进行实践操作。

在每日卫生清扫与月度卫生大扫除活动中,多数学生能够积极主动地完成班主任布置的任务,部分学生甚至主动请缨承担关键任务。在班级黑板报设计与社区服务活动中,尽管学生各有分工,但大家均能在圆满完成本职任务的基础上,主动协助其他同学,形成了互帮互助、和谐融洽的劳动教育氛围。

二、高中劳动教育现存问题分析

尽管高中劳动教育已展现出许多亮点,但受教育教学模式以及学生课余生活状况等因素的制约,仍存在一定的短板。以下将分别从常规课堂教育与非常规课堂教育两个维度深入分析其中缘由。

(一)常规课堂教育维度

课堂教学过程中,多数学生处于被动接受知识与技能传授的状态。以高一年级第二章“打造理想家居”和高二年级第四章“美食与烹饪”课堂教学为例,学生大多是被动聆听教师讲解整理内务的常识与烹制菜肴的技巧,这种教学模式在一定程度上限制了学生学习效果的巩固与提升。主要原因在于课堂教学时间有限,教师难以将学生带人真实的家庭与厨房场景开展现场教学,致使学生缺乏亲身体验。

再看高三年级第一章“信息联通未来生活”课堂教学,教师虽借助硬件设备开展直观教学,但仍存在“少数学生主导、多数学生旁观”的现象,导致学生发展不均衡问题日益凸显。这主要归咎于学校在信息技术硬件配备方面相对不足,无法满足全体学生的实践操作需求。

(二)非常规课堂教育维度

当前高中生普遍存在参与劳动实践的强烈意愿,但家长观念与行为却形成了明显阻碍。具体表现为:在生活劳动方面,部分家长代劳日常家务(如打扫房间、整理物品),使学生失去基本劳动锻炼机会;在技能培养方面,家长常以“与高考无关”为由阻止学生下厨实践,严重挫伤其厨艺学习热情;在技术应用方面,家长倾向于直接寻求专业维修而非让学生尝试解决简单的电脑问题。这种过度保护现象折射出应试教育背景下家长的认知偏差一一将高考成绩置于学生全面发展之上,未能认识到劳动教育对培养综合素质的关键作用。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxbz20250828.pd原版全文

此外,学校虽利用第二课堂开展了形式多样的校内外劳动教育活动,但活动频次相对较少,且每次活动持续时间较短。这主要是由于学校担心过多的劳动教育活动会对高考升学率产生负面影响,在一定程度上影响了劳动教育的拓展。

三、将生涯教育融入高中劳动教育的策略

劳动教育承载着为高中生终身发展奠基的重要使命,其内涵远超单纯的知识与技能传授,因此将生涯教育融入高中劳动教育刻不容缓。基于此,本研究从“推进劳动常规落实、构建劳动课程体系、规划未来生涯蓝图”三个层面出发,探寻二者有机融合的有效策略。

(一)推进劳动常规落实,培育劳动品质

在常态化班级卫生清扫与大扫除工作推进过程中,学校管理层应适度提升考核分值权重,突出劳动教育在学生成长过程中的关键地位。班主任则需依据学校设定的考核标准,对学生的劳动表现实施全程精细化管理。尤其是,要对劳动表现优异的学生给予及时奖励,以此激发更多学生参与劳动的热情。

在定期班级黑板报设计活动方面,鉴于其属于团队协作性劳动任务,为充分展现团队风采、彰显个人能力,班主任需在主题构思、版面设计、文字创作、插图挑选等各个环节,明确每位学生的具体分工。待设计完成后,依据作品的不同亮点,对相应学生予以加分激励。对于特别出色的黑板报作品,可由学生发展中心牵头进行统一收集,并在校内面向全体师生展览。展览作品需标注每位参与学生的姓名及分工,持续激发学生的劳动光荣感与艺术成就感,促进学生生命成长。

在社区服务活动开展过程中,教师除安排学生完成卫生清扫、法治宣传、秩序维护等传统任务外,还应鼓励学生向花卉栽培、花园设计、网络基础维护等专业领域拓展,这些专业活动既能服务社区群众,又能促使学生将课堂所学知识与技能在社会实践中有效应用。

劳动教育不应局限于传统教室授课场景,教师应充分挖掘校园内各类资源。例如,在高二年级第四章“美食与烹饪”单元教学时,教师可带领学生走进学校食堂,在遵循食堂管理规定的前提下,通过分工协作完成菜肴烹饪全流程。高三年级第一章“信息联通未来生活”单元教学中,教师可组织学生进入学校电脑房及配件仓库,在严守纪律的基础上,通过现场观察与实际操作,了解信息技术配件原理与使用方法。

上述实例充分表明,唯有充分整合校园内一切可用资源,方能有效化解传统课堂教学资源短缺的困境,增强劳动教育的直观性。无论学生在校园何处接受劳动教育,教师不仅要关注其知识领悟与技能掌握程度,更要引导学生时刻恪守劳动常规、养成劳动习惯,因为这是培育劳动品质的根本所在。

(二)构建劳动课程体系,促进资源整合

为实现生涯教育与劳动教育的深度融合,高中学校可立足自身办学实际,依据不同年级学生身心特点,构建内容丰富且多元化的校本化劳动教育课程体系。

以笔者任教学校为例,为有力推进劳动教育目标落地,校领导协同相关教师创设“1234”劳动教育实施架构,即确定“匠心立德、劳动育人”一个目标,推动“校内与校外、学校与家庭”两个结合,贯穿“技术性劳动、服务性劳动、创造性劳动”三条主线,实现“家园、校园、田园、社园”四园联动。

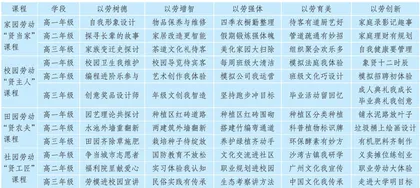

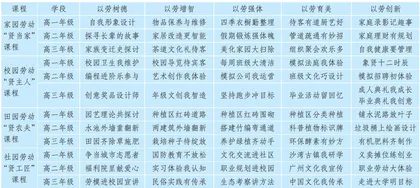

依循上述校本课程架构,学校开展多元劳动教育实践体验活动,如四季劳作课程、主题探究式项目化学习与研学劳动课程(如沙湾古镇研学实践)、打造“劳动实践基地”、共建“校家社劳动田”、开设职业体验课程、志愿服务课程、特色假期实践作业等。同时,围绕“象贤文化”,构建具有校本特色的家园劳动“贤当家”课程、校园劳动“贤主人”课程、田园劳动“贤农夫”课程、社园劳动“贤工匠”课程的“四园四贤”劳动育人特色课程体系(详见表1),在夯实学生劳动素养的同时,深化学生的职业认知。

(三)规划未来生涯蓝图,助推生命成长

高中教育不仅承担着为高等教育输送优质生源的重任,更肩负着培育社会主义现代化建设合格公民的使命。因此,学校应着重将职业体验深度嵌入劳动教育课程体系,凭借序列化的生涯规划设计,确保学生从高一年级至高三年级能够获取丰富多元的职业体验,为未来职业抉择以及步入职场奠定基础。

以笔者任教学校为例,每学年第二学期均开展“职业体验周”活动。对于高一年级学生,学校借助常规课堂教学与第二课堂活动的有机融合,将文教、医疗、化工、机电等不同职业领域的发展现状与未来前景融入其中,激发学生对职场的探索兴趣,引导其初步锚定未来职业发展方向。

高二年级学生通过参与模拟招聘、分组设计创业方案等活动,不仅能够初步掌握就业创业的基本流程,更能持续提升就业创业的信心与勇气。同时,学校在校本课程基础上,增设无人机、机器人、绘画、文学创作等社团组织,便于学生依据高一年级了解的职场信息以及自身兴趣爱好自主选择心仪社团。此外,为强化高中教育与高等教育的衔接效能,学校适度渗透高等教育先修课程。以无人机社团为例,教师在开展日常教学活动时,不仅注重无人机操控技能的传授,更系统性地融入机械基础、电工基础、电子线路等相关专业知识。这些知识的积累为学生未来职业发展奠定了坚实基础,为其职业生涯规划开辟了多元发展路径。

高三年级学生面临高考志愿填报,不仅要挑选满意高校,更要选择适配的专业。专业选择关乎学生未来成长,为助力学生找准专业方向,学校推行“生涯导师制度”,由班主任负责落实。当学生面临专业抉择时,多倾向于听取班主任的建议。此时,学校要求班主任避免包办代替,而是引导学生综合高一年级的职业初步认知、高二年级的职业初步体验以及家庭与社会的成长环境影响,自主选定能够赋能生命成长的理想专业。

综上所述,生涯教育虽依年级分段推进,但各年级间呈递进关联。为更好地帮助学生构建完整生涯规划,自高一年级起,教师就应给予科学指导,引领学生在劳动教育实践中持续认知社会、洞察行业、了解自我,以助推未来生命成长。

总之,为充分发挥劳动教育在高中生生命成长中的强大作用,学校应着眼于学生长远发展,结合自身教育教学实际,整合各方优势资源,实现课堂教学与课外活动、校园生活与校外生活的有机融合,将生涯教育深度融入其中。最终,助力高中生在汲取劳动知识、精研劳动技能的同时,学会在协作、生活、创新中锚定成长方向、铭刻成长足迹、积蓄成长力量。

[本文系广州市教育科学规划2024年度课题“生涯教育视域下的高中劳动教育实践活动校本课程的行动研究”(项目编号:202316366)和广州市教育研究院2023年度科研课题“新时代高中劳动教育实践活动校本课程的行动研究"(项目编号:2023dykt13)研究成果]

[参考文献]

[1]张珣.职业院校推进劳动教育的问题、原因及对策[J.江苏教育研究,2020(27):58-61.

[2]李东.新高考改革背景下普通高中职业生涯教育现状与对策研究[J].新课程,2022(25):14-15.

[3]郭梅英,郭梅荣.高校劳动教育与新时代大学生全面发展的思考[J].品位·经典,2020(06):125-128.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxbz20250828.pd原版全文