整合内容创设情境局部引导

作者: 陈静一、活动目标与素养导向

经历“猜想 $$ 验证 $$ 证明”的完整探究过程,理解数学证明的必要性,明晰数学逻辑体系的基本框架;在直观理解和掌握图形与几何基本事实的基础上,经历得到和验证数学结论的过程,感悟具有传递性的数学逻辑,形成基于几何直观的推理能力;局部完善演绎体系,逐步规范几何推理与证明,强化数学语言表达,培养条理化表达素养。

二、教学重、难点

重点:构建数学逻辑体系的基本框架;通过局部完善的几何演绎体系,明晰知识的脉络,理解推理与证明的基础性、必要性和逻辑性,加强推理过程的准确性和严谨性。

难点:理解基本事实的意义和数学论证的逻辑,体会数学的严谨性,形成“重事实,讲道理"的科学精神,

三、教学片段

1.创设情境,引入新知

活动1师:同学们,上课之前,老师想给同学们做一个物理小实验。(教师做实验,实验效果如图1所示。)

营

师:你们看到了什么?

生:水里的筷子断开了。

师:请把筷子拿出来看看,真断了吗?生:两根筷子是好的。

师:再来考考同学们的数学观察力。

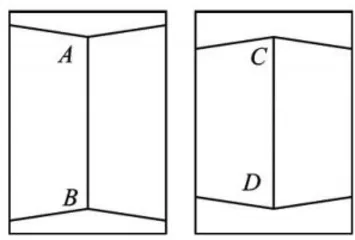

师:请看图2,线段 AB 与 CD 哪一条更长?

生: AB 长一些。

生:一样长。

师:那怎么去证实呢?

生:测量。

师:那就请你带上你需要的工具来判

断线段 AB 与 CD 哪一条更长。

师:通过度量线段 AB 与 CD 的长度,我们能证实这两条线段是一样长的。

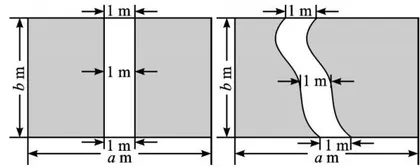

活动2 师:请观察这两幅图,两条小道的面积相等吗?

生:相等。

师:怎么证实?

生:可以把它两边的草坪拼接起来,然后再计算出草坪拼接后的面积。

师:那就请你上来移一移。如果平移后两个图形的面积是一样的,就代表中间这个小路的面积相同。那我们能不能计算出小路的面积呢?请同学们动笔算一下。

生:都是 bm2 。

师:通过平移和计算,我们都能证实这两条小道的面积是相等的。

活动3师:请同学们拿出研学单,动手操作,看用边长为 8cm 的正方形纸片能不能拼成长为 13cm 、宽为 5cm 的长方形纸片。可以互相交流。

生:可以。

师:请上台展示。

师:老师利用几何画板把这个重新拼合的过程也拼了一遍,拼完之后发现好像拼不成,中间有缝隙。为什么拼不成呢?又该怎么去证实呢?

生:我觉得可以算面积,师:大家顺着他的这个思路算算看。

生:正方形的面积是 64cm2 ,长方形的面积是 65cm2 。所以面积不相等。

师:通过具体的计算,我们可以证实这个长方形是拼不成的。

师:老师刚刚带着同学们一起经历了三个活动,请问活动结束你有什么想法?

生:眼见不一定为实。

师:在日常生活中,观察,操作,甚至实验,确实能够帮助我们丰富对事物的认知,但有时候得到了一些结论,它们不一定是正确的,要想正确地去认识一件事情,还需要对此加以证明。这就是我们这节课要来一起探索的第12章的内容——证明。

2.从基本事实出发,探究新知

师:在参与活动的过程中,其实同学们已经对这三件事情做出了自己的判断。比如有同学判断线段 AB 与 CD 的长度相等,有同学说两条小道的面积是相等的,也有同学说这个长方形能拼成。那类似这样的三句话,都是在判断一件事情。在数学上,我们把判断一件事情的句子叫作命题。其实命题有很多,比如说今天是晴天、对顶角相等,等等。当然,我们需要提前明确研究对象,如知道“对顶角”的定义:两条相交直线所成的四个角中,有公共顶点且没有公共边的两个角称为对顶角。像这样,对名称或术语的含义进行描述或做出规定,就是给出它们的定义。你还能说出生活中或者数学上命题的例子吗?可以小组内交流。

生:平方等于4的数是2。

生:多边形的外角和是 360∘ O生:2025年的2月有4个星期日。

师:我们一起来分析黑板上的刚刚三位同学说的三个命题。请同学们观察一下,从句子成分上看,它们有没有共同点?

生:这些句子都由两部分组成。

师:我们把前面这一部分叫作命题的条件,后面这一部分就是命题的结论。在数学中,我们规定,命题是由条件和结论两部分构成。那同位角相等的条件是什么?结论是什么?

生:条件是“两个角是同位角”,结论是“这两个角相等”。

师:“平方等于4的数是2”的条件是什么?结论是什么?

生:条件是“一个数的平方等于4”,结论是“这个数是2”。

师:这个命题做出的判断正确吗?

生:不正确。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:czjx20250403.pd原版全文

师:如果条件成立,结论也成立,这样的命题叫作真命题。那如果条件成立了,推不出你想要的结论,这样的命题就叫作假命题。为什么能判断出“平方等于4的数是2”这个命题是假命题呢?

生:还有一个-2。

师:是的,要想证明一个命题是假命题,只需要举一个反例。2000多年前,古希腊的一个数学家对前人的一些数学成果进行了系统整理,并且把人们公认的一些真命题作为公理,用推理的方法,证实了一系列命题。像这样,根据已知的真命题,去确定某一个命题真假性的过程,就叫作证明。在第七章我们曾经获得过一个基本事实,即“同位角相等,两直线平行”。它的条件和结论分别是什么?

生:条件是“一条直线被两条直线所截,形成的同位角相等”,结论是“这两条直线平行”。

师:那你能不能从这个基本事实出发,证明这个新的命题一一垂直于同一条直线的两条直线平行?小组可以讨论一下。

师:请同学们一步步地说,尝试说出每一步的理由。

(学生积极发言,证明过程略。)

师:这样,我们就把这个命题有条理地证明出来了,也可以判断这个命题是一个真命题。我们把已经证明过的真命题又叫作定理。好,现在老师想请同学们回顾一下,从命题的给出到最后的证明,对于整个流程,你有哪些收获?

生:证明需要通过条件来推理。

生:可以从一个基本事实出发去证明。

师:同学们归纳得很好。下面请你观察"同位角相等,两直线平行"和"两直线平行,同位角相等"有什么区别。

生:条件和结论换了位置。

师:我们把这样的两个命题称为互逆命题。那第二个命题又该怎么证明呢?(教师介绍反证法并证明,证明过程略。)

3.师生小结(略)

四、教学反思

本章内容在学生数学思维发展进程中,起着从感性认知迈向理性分析的重要转折作用。在教学过程中,授课教师应确立单元整体教学目标,系统整合知识框架。对此,笔者在本节课中,设计了三个循序渐进的探究环节。

首先是情境导人。通过创设实际问题情境,探究证明的必要性。通过物理小实验,将学生熟悉的生活场景巧妙引人课堂,自然地引导学生基于生活现象展开数学思考,引发学生探究“为何要证明”,鼓励学生自主探究与合作学习。其次是新知探究。笔者系统梳理第12章的知识架构以及判断命题真假的方法,详细阐释定义、命题、定理、逆命题与互逆命题等核心概念,全面归纳判断命题真假的常用方法:(1)依据基本事实,正向推导命题;(2)通过举反例来判断;(3)反证法。同时,在课堂知识的生成过程中,笔者合理安排教学内容,设计多样化教学活动,引导学生总结证明与图形相关命题时的具体步骤:(1)依据题意准确绘制图形;(2)结合图形,根据命题的条件与结论,清晰写出已知与求证;(3)有条理地撰写证明过程。在探索过程中,笔者鼓励学生自主发现结论,丰富对数学知识的认知;在证明过程中,笔者引导学生证实结论,逐步学会如何逻辑清晰、条理分明地思考,强化了知识点的回顾,构建了结构化思维导图。

整堂课以“提出问题、动手实践、小组研讨、归纳总结、形成方法、具体应用"的流程展开,凸显了学生的主体地位,笔者则成为课堂的组织者、引导者以及学生学习的合作伙伴。在整个教学过程中,笔者持续鼓励学生积极思考,大胆表达个人见解,同时注重培养学生的探究意识以及与人合作、交流、分享的能力与精神,促进学生真正成为课堂的主人。

(该课例荣获2023年5月镇江市初中数学优质课评比一等奖。)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:czjx20250403.pd原版全文