馆校融合课程:价值意蕴与开发路径

作者: 席长华

2020年,教育部和国家文物局发布《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》,其中明确指出了“进一步健全馆校合作机制,促进博物馆资源融入教育体系。”[12021年,中宣部、教育部等九部门联合印发的《关于推进博物馆改革发展的指导意见》指出“丰富博物馆教育课程体系,为大中小学生利用博物馆学习提供有力支撑。”[2]可见,以博物馆为代表的各类场馆(还包括纪念馆、档案馆、科技馆等)越来越发挥教育功能。当下,场馆与学校之间牵手日益密切,双方建立合作机制,以多种形式开发各类课程,开展教育教学。然而,当前馆校合作开发课程的主体呈现两个极端,一是以场馆为主体,开发“场馆课程资源”;[3]4]二是以学校为主体,开发某学科的“校本课程”。[5我们认为,在这两种形式外,还应存在也更应存在第三种形式,即场馆与学校成为课程开发的“双主体”,即馆校融合课程。之所以称之为“融合”,不仅指课程开发的“双主体”,课程实施的“双师型”,更应指向学校以国家课程标准及教材内容为标准,场馆以馆藏资料为标准,双方为一定的课程目标共同开发的,能在学校空间与场馆空间共同实施的课程。本文以广州某校与南越王博物馆共同开发,指向“人文·科技”融合素养培育《家门口穿越千年回南越》课程为例,阐述馆校融合课程的价值意蕴与开发路径。

一、馆校融合课程的价值意蕴

《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知中明确提出:“强化跨学科综合教学,加强科学教育实践活动,遴选一批科技馆、博物馆、研学基地、高科技企业等,作为中小学科学教育实践基地,结合科学课程标准,设计相应的科学实践活动,组织学生在实践探究中学习。”回《义务教育课程标准(2022年)》中也提出了“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施,强化实践性要求。”[7馆校融合课程能较好解决跨学科主题学习,课程的综合化实施,以及社会实践活动等要求。具体来说,它体现了以下价值意蕴。

1.更好的观照课程目标的实现。课程目标是在一定课程理念指导下实现育人目标的具体表述,是根据教育目的和培养目标提出的课程具体价值与任务指标,也是学校课程制定与实施的核心环节,课程目标决定了课程内容的选取,课程的实施及评价。馆校融合课程既具备了学校课堂对于教材知识相对“静态”的学习,又有对于场馆知识学习时充分调动“眼观”“脑思”“口说”“手动”等感观参与,能很好的观照行为取向性目标、生成性课程目标以及表现性课程目标。如,“通过了解秦朝的统一业绩和汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义”这一课程目标,馆校融合课程中设计了“南越玺印传千载、石之美者,玉成其事、衣带汉风,汉越相融、舞剑弄弩,止戈为武、东西交流”等内容,学生通过以上内容学习,对于达成课程目标中的“秦统一业绩”“认识统一多民族封建国家建立及巩固在中国历史上的意义”具有较好的辅助作用。

2.能丰富且生动课程内容。教材往往受篇幅所限,很多历史事件发生的过程只一句话带过。比如《中外历史纲要(上册)》第3课《秦统一多民族封建国家的建立》中“随后,秦朝又征服了南方越族地区,加强了对云、贵一带西南夷的控制。”如何让岭南的学生理解秦对南越地区的统一,并理解统一中国的意义。南越王博物院提供了足够多的史料供师生阅读,比如“从多处出土的南越国未简中,可看出,秦统一后对南越国进行文字传播,从而促进文化的逐渐统一”;再比如“南越王博物院展出的封泥印,说明了秦时对文书管理的严谨和严密”,从而丰富了选择性必修1第1课《中国古代政治制度的形成与发展》中关于“秦严密的文书行政管理制度”,授课时再辅以文物实物,让学生既丰富了知识,又让知识生动而形象。

3.实现了“沉浸式”学习方式。在学校教育中,学生的学习方式主要通过教师的引导,理解、探究教师设定的任务,主要的文本材料是教材。而在场馆教育中,场馆的真实环境、丰富的可视化学习资源,对于培养学生解决实际问题,激发学生的学习兴趣,都比单纯的学校学习方式有效。在馆校融合课程学习中,馆校创设“体验式”“沉浸式”“情境式”学习方式,实行跨学科,注重实践。如,以中山纪念堂为对象的“走进中山纪念堂”馆校融合课程,要求学生手绘导览图,自制介绍视频,自撰考察报告等学习方式,综合考查学生的动脑动手能力。馆校融合课程创新性的学习方式,促进师生的终身学习和终身发展。

4.拓展了教育空间。教育空间是指物质空间(自然、地理和人造环境)与人的教育活动共同构成的特定空间,是人的教育活动与物质基础相互结合运作的结果,以受教育者为中心可以形成家庭教育空间、学校教育空间和社会教育空间。单纯的学校教育空间与单纯的场馆教育空间,对教育发生的价值都是单一的。根据布朗芬布伦纳的生态系统理论,空间的交织会对事物有着显著的影响。馆校融合课程根据课程目标,在内容选取和实施上,依据不同的空间、时间,以不同的形式对同一班级学生进行授课,从而将学校教育空间和社会教育空间相整合,搭建出更适合学生学习成长的物化环境和人文环境。

二、馆校融合课程的开发路径

1.结合教材与馆藏资源,确定课程目标。

教材内容依据课标而选择,相对来说是比较固定的。但馆藏资源随着考古与研究的深入,呈现的内容是丰富的且不断增加。如何将教材内容与馆藏资源相结合,这应当由课程目标来决定。《中外历史纲要(上)》第一单元的标题为“从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固”,涵盖的时长从远古时期到汉,其主线中华文明多元一体至统一多民族封建国家的形成。而南越王博物院馆藏资源的陈列,就是站在中华文明多元一体的视角,通过展示广东、广西地区秦汉时期(尤其是西汉南越国时期)遗址和墓葬的出土文物及考古发掘材料,结合史籍相关记载,从族群、地域和文化等角度讲述先秦岭南、秦统一岭南、南越立国、岭南开发和产生关键性作用的历史人物,带领学生见证岭南地区逐步发展、并最终融入统一多民族国家的历史进程。如此一来,关于南越王博物院与学校共同开发的馆校融合课程的自标就非常清晰了,即通过馆校融合课程《家门口穿越千年回南越》的学习,了解先秦岭南历史,理解秦统一岭南在统一多民族国家历史进程中的意义;通过课程内容中玺印、皮碟和汉服的制作,理解秦汉文化,培育学生的“人文·科技”融合素养。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxls20250216.pd原版全文

2.以课标与教材为依据,整合馆藏资源确定内容。

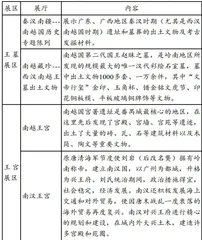

南越王博物院的馆藏资源大致介绍,如表1。

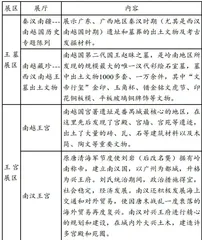

《中外历史纲要(上)》及选择性必修中与岭南历史直接或间接相关的内容(表2)。

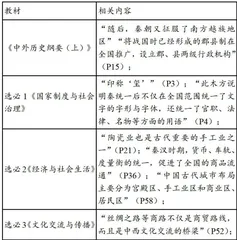

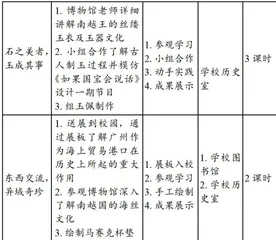

根据教材内容与馆藏资源,为达成培育学生“人文·科技”素养,经过博物馆和学校双方多轮研讨,确定《家门口穿越千年回南越》的课程内容(表3)。

从表3我们可看出,在设计课程内容时,既考虑到以历史、文化培育学生的“人文”素养,同时,每个单元都有一节实践课,既培养了学生动手能力,又培育了“科技”素养。

三、践行“双师双课堂”实施策略与评价

1.实施策略

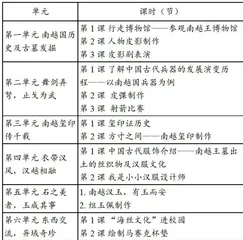

馆校融合课程将教材文字与馆藏文物相结合,精心选择内容。课程的实施质量关系到课程最终的效果,馆校融合课程既关照了馆,又联系了校,在课程开发主体上是“双主体”,那么在课程师资实施上显然也要体现“双师课堂”,在教育场域上同样有教室和场馆“双课堂”(表4)。

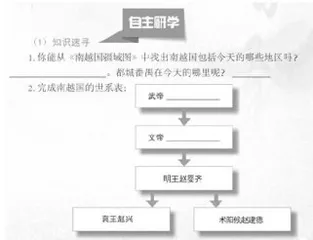

在课程实施中,属于“人文”知识类的学习,我们还特意设计了“自主研学”作业纸,如下图:

如果是动手实践类的,同样也设计了相应的实践操作过程记录纸,如图2:

2.课程评价

聚焦“人文·科技”融合素养培育的馆校融合课程,其评价不像纸笔测试可以量化,评价手段更多的应采取学生体验式的增值评价,注重学习经历的获得性过程评价。具体策略为:1.制定研学记录册:将每次研学活动的时间、学习准备、研学计划、研学成果、研学收获、研学反思等记录下来供学习结束后的评价;2.建立个人研学档案袋:(1)个人电子文件夹:将每次活动的照片、自主研学文件、电子版成果都登记造册;(2)实物文件袋:分类整理,将活动的研学记录册、小组合作过程记录、学习成果等装进各自的文件袋中,作为评价社团活动的一项重要指标;3.评价主体:小组互评、教师评价、个人自评。

在物化呈现形式上,我们设计了以下评价方式,如图3:

馆校合作已经从单纯的参观式发展到课程开发与实施的深度合作,这是场馆发挥教育功能是必由之路。而学校课程改革也在大力提倡跨学科主题学习,加大学生实践创新能力培养。因此,馆校融合课程的开发与实施成为“馆”“校”之间深度整合学校教育空间和社会教育空间“双赢”的牵手。当然,我们也应看到,馆校融合课程开发与实施未来的路还很长,不论是在课程目标的确立上,还是在基于课标、教材与馆藏资源三者结合课程内容的选择上,亦或在双师双课堂的实施策略上,都需要馆校之间建立更加有效的机制。

【注释】

[1]教育部:《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》,网址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s7053/202010/t20201020_495781.html,2020年10月12日。

[2]中国共产党中央委员会宣传部、国家发展改革委等部门印发:《关于推进博物馆改革发展的指导意见》,网址:https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/shs/sjdt/202105/t20210525_1280807.html,2021年5月25日。

[3]王牧华:《论基于馆校合作的场馆课程资源开发策略》,《全球教育展望》2018年第4期,第42—53页。

[4]陈奕喆:《基于科学大概念设计场馆课程—一落实馆校结合的模式探索》,《科普研究》2023年第4期,第87—96页。

[5]申坤:《馆校合作视域下的校本课程效果评估》,《中国博物馆》2022年第3期,第123—128页。

[6]教育部:《基础教育课程教学改革深化行动方案》,网址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202306/t20230601_1062380.html,2023年5月26日。

[7]教育部:《义务教育课程标准(2022年)》,网址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html,2022年4月8日。

[8]陈炜:《教育研究的空间转向—一基于社会理论空间转向的视角》《教育研究》2020年第9期,第150—159页。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zxls20250216.pd原版全文