基于O-PAMAST模型的基础俄语课程思政教学改革探究

作者: 田欣欣 于子棋 常颖

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)14-0001-0

Abstract:Thetrainingofussanprofessonaltalentsisakeylinkinthestrategyofensuringthenationalstrengteninginterationalcooperationandenhancinginterationalinfuentialtalents,andtheideologicalandpolicalconstructionofsian professionalcoursesisthetoppriorityintheprocessoftrainingRusiantalents.Undertheeraofideologicalandpoliticaleducationandprofesionalducation,thisthesisexplorestheideologicalandpoliticaleducationmodeof"onechannel,theelinks, doubleintegrationandfourevaluations"basedontheproblemsexistinginideologicalandpoliticaleducationinbasicRusian courses.ThismodeltakestheideologicalandpiticalteachingofbasicRusianclassroomasthemainchanelitegatesthe contentofprofesioalandideologicalandpolicalteaching,linksthefrstsecondandtidlases,andoptimzestefourdimensionalevaluationtoachievethesamefrequencyresonanceofideologicalandpoliticaleducationandprofessionaleducation.It condensesthe"thematic-advanced-collaborative-diversified"ideologicalandpolicaleducationpathfromfourdimensions:content reconstruction,methodmatchingenvironmentcreation,andevaluationreform.Intheteaching process,itusestheO-PAMASTeffectiveteachingmodeltodrivethecultivationofspeculativeRussiantalentsinthenewerawithfamilyandcountryfeelings,international vision,and professonal skills,so as to educate people for the party and the country.

Keywords:O-PAMAST teaching model;;BasicRussian;curiculumideologicaland political teaching reform;educationmodel; telling the story of China

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。2020年,教育部出台的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出,“专业课程是课程思政建设的基本载体”,要充分挖掘和运用各门课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一,强化了高校课程思政建设的纲领性。2021年,习近平总书记在给北京外国语大学老教授的亲切回信中强调,“深化中外交流,增进各国人民友谊,推动构建人类命运共同体,讲好中国故事,需要大批外语人才,外语院校大有可为”。外语专业应努力培养更多有家国情怀,有全球视野,有专业本领的复合型人才,在推动中国更好走向世界,世界更好了解中国上作出新的贡献,这都为俄语专业人才培养、俄语课程思政建设指明了建设目标和发展方向。

基础俄语课程开展课程思政教学的必要性

基础俄语作为俄语专业最重要的专业核心课,120学时,7.5学分,涉及人文、自然、科技等各类主题,是夯实俄语词汇语法基础,提升学生俄语听说读写译综合能力的关键课程,是助推学生建构俄语行业必备知识体系的基石。且在中俄新时代全面战略协作伙伴关系的时代背景下,在黑龙江省大力打造对俄开放新高地的地方发展需求下,“高校外语人才培养更应着力夯实学生理想信念之基,服务党和国家的重大战略需求"。因此,基础俄语课程思政改革对于深度挖掘俄语课程思政内涵,引导学生用俄语讲好中国故事,传播好中国声音具备划时代意义。基础俄语课程因其“一渠三联,双融四评”思政模式先进,“主题化一进阶式一协同式一多元化”思政路径创新,O-PAMAST有效教学模型思政环节完善,教学活动趣味性强,取得了良好的教学效果,因此,被认定为第二批国家级线上线下混合式一流课程、黑龙江省首批课程思政示范课程、黑龙江省首批课程思政优秀教学案例,其建设的课程思政元素库也被省内外多所高校应用,成效显著。

二基础俄语课程思政建设存在的问题

(一)课程思政内容碎片化,知识场欠缺,思政元素与课程内容的整合度不足

基础俄语教材内容多以俄罗斯民族、文化、国情等故事为切入点,较少涉及与习近平新时代中国特色社会主义思想、中华优秀传统文化相关的内容,导致学好俄罗斯故事和讲好中国故事间的关联性并不紧密,且课程内容与思政内容孤立而行,导致思政融入太过显化,不够流畅自然。例如,《大学俄语(东方新版)》第二课课文是《图书编目专家》。作者通过构建主人公的生活轨迹,呈现了一批“平凡中蕴含着伟大"的俄罗斯人物群塑,这为我们提供了丰富的思政教育点,诸如朴素而伟大的职业精神、学会欣赏他人的人性之美等,但思政点均需在得出结论之后呈现,如果在过程中强行引入思政,就“颠倒了显性和隐性教学内容,为了凸显思政内容,淡化甚至忽略了学科内容教学"。学生通过对课文的学习,能够介绍俄罗斯图书编目专家的工作内容,但是关于中国的内容输出则较为困难。这也造成了一段时间内俄语专业学生“对俄罗斯民族文化耳熟能详,却鲜有能用流畅的语言介绍中国文化的"。因此,亟待打造明确的俄语课程思政内容体系,挖掘特色思政育人内容,引领基础俄语课程思政建设。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251401.pd原版全文

(二)课程思政教学手段单一,实践场欠缺,第一与第二、三课堂协同性不足

传统灌输式课堂以教师讲授为主,教师更关注词汇、语法、对话和课文等语言知识的掌握和应用,教学活动思政性不足,多以翻译句子、口语表述为主,未充分关注到学生跨文化思辨、合作、创新能力的培养,诸如,让学生以《我最喜欢的季节》为题进行口语表述,对于其使用的词汇句式要求较为严格,但是对于思想性,是否能体现家国情怀,是否能辩证看待中俄季节差异等内容关注较少,未充分考虑到主题内容润物无声的育人效果。同时,课程思政手段单一,多通过显性方式呈现,且平台固化,多集中在课堂上。一方面,在有限学时内既完成规定教学任务,又保障学生言语实践的训练量和挑战度难度很大;另一方面,课堂上学习的主题内容得不到课后的进一步实践,学生多频率、常态化的言语应用需求难以满足。因此,需要打造协同式思政育人空间,通过思政内容前置引入,思政能力训练全过程强化,实现第一、二、三课堂联动,提升思政效果。

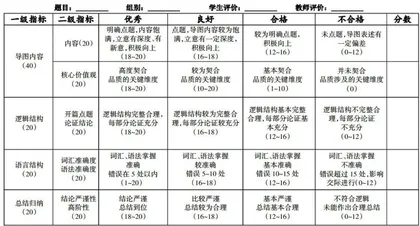

(三)课程评价体系单一,情感场欠缺,课程评价与育人成效对应度不高

传统的课程评价体系多侧重于知识传授和能力培养,忽视了素质培养的评价维度,考核形式多以传统的翻译词组、句子、写作文等口笔语考察为主,创新性与合作性考核形式较少,且未关注学生多元化学习诉求,难以全面评价学生在课程思政和素质提升方面的学习效果,尤其是难以评价学生的专业归属感、思想觉悟、价值观等方面的转变,情感场欠缺;评价主体较为单一,多以教师评价为主,生生互评较少,评价维度也主要停留在词汇、语法、语音和语调方面,未充分关注学生思辨、合作、创新能力的提升;评价标准划分较为粗略,基本是按语言和能力两个维度给出总评,而缺乏针对性强的课程评价标准,影响评价反馈有效性,不利于全面了解学生的学习效果。因此,应建立健全多元化的评价体系,从过程、形式、标准和主体四个维度兼顾知识、能力、思政目标的达成效果。

三 构建基础俄语课程思政育人模式

(一)筑牢思政根基,实现一渠贯通,双向融合,三堂联动,四维评量

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。"因此,本研究以基础俄语课程为载体,基于OBE理念,建立了课程思政育人模式,如图1所示。内容上,通过建立主题化思政内容矩阵,夯实课程思政教学主渠,实现专业教育与思政教育双向融合;方法上,通过O-PAMAST有效教学模型,创新教学方法,设计趣味性教学活动,打造进阶式合作课堂,筑牢思想根基;环境上,通过打造线上线下教学资源,延伸课上课下实践育人场,打造 1+1>2 的协同式思政育人空间,推动第一、二、三课堂联动;评价上,健全多元化思政考核机制,达成对考核过程、内容、主体和标准的四维评量,全面检验学习成效。

(二)立足课程根本,细化思政目标,培养学生思想定力,夯实外宣能力

本课程围绕全面提高人才培养质量这一核心出发点,凝练4个思政目标,旨在对标新时代、新需求,细化思政目标,引导学生厚植胸怀家国、服务人民的家国情怀,拓展立足中国、放眼世界的国际视野,培塑求真奉献、踏实肯干的职业精神,培养辩证取舍的批判思维,旨在提升学生的思想定力、交际能力和外宣能力。同时,从目标、内含元素及重要性三方面论证思政维度内涵:以培塑家国情怀为基础,以拓展国际视野为路径,以树立职业精神为核心,以培塑批判思维为焦点,最终通过“辩证取舍 + 洋为中用 + 文化外宣”,实现育人成效转化,引导学生用俄语推动中国优秀文化走出去,服务社会,报效国家。

四健全基础俄语课程思政改革实施路径

(1) 挖内涵,强设计,主题化重构课程内容与思政内容

“课程内容的学习是循序渐进的,课程思政的融入也应该是体系化的。否则,简单灌输自己提炼出的思政元素,最终只能使学生被动接受这些价值观。"[2]

一般来说,在俄语教学过程中思政内容分为两大板块:一是专业知识板块,涵盖俄语基础理论与实际运用技能;二是思政内容板块,旨在培养学生正确的价值观和综合素养。教学内容设计应强调这两板块的有机结合,即在确保价值导向的前提下,为俄语教学单元注人深刻的思想内涵。“这要求教师明确课程中每个思政元素的切入点,厘清思政内容和语言学习内容之间的内在契合关系,以无缝对接和有机互融的方式,做到两个模块的‘基因式'融合,使学科内容和思政内容相得益彰。"2因此,本课程首先重构主题模块,以《大学俄语(东方新版)3》为例,将课次划分为4大主题:人物(外貌、性格、兴趣)文化(饮食、节日)艺术(博物馆、剧院)科技(互联网),基于课程主题明确思政主题,并为其设计思政元素。结合外语课程思政教育应着眼于的“政治认同”—习近平新时代中国特色社会主义思想,“价值引领”—社会主义核心价值观,“文化素养”—中华优秀传统文化,“道德修养”—职业精神等思政要素,引领思政案例设计,旨在帮助学生“扣好人生的第一粒扣子",达到专业与思政教育融汇贯通。

一方面,浸润社会主义核心价值观,弘扬求真奉献的职业精神。第三课“兴趣爱好"的设计中,结合主人公对网球的热爱与坚持,设计动词造句、看图说话活动,引导学生了解“亚洲飞人苏炳添”“屡次创造奇迹的中国女排”等体育人物和项目的俄文表达,夯实讲好中国体育故事的语言基础,并引入体育精神;在讲解“从事工作"句式时进一步引入弘扬翻译家精神的杨绛、教育家精神的张桂梅、科学家精神的钟南山,强化职业精神;设置编对话《我喜爱的运动方式》,引人“KTO IIO6NT CHIOPT,TOT 3ⅡOPOB N 60Ⅱp./爱运动者,身健康,神饱满”“B3ⅡOPóBOMTéπe3IOpóBbIⅡyx./健康的精神寓于健康的体魄”等谚语俗语,提升对话逻辑层次。另一方面,传承中华优秀传统文化,筑牢外语人文化外宣使命。第十二课“俄罗斯节日"的设计中,讲解俄罗斯谢肉节的词汇语法、文化内容后,引领学生剖析该节日对于俄罗斯人民的重要意义,同时,引入中国传统节日一中秋节,讲解中秋、月饼、中秋祝福等俄文表达,突出该节日的文化象征,即该节日以月圆象征团圆,为寄托思乡,思念亲人之情,是弥足珍贵的中国传统文化遗产,并设计“中俄新年节日文化差异”小组讨论,引导学生“运用马克思主义来分析和判断中西方文化差异和意识形态差别",培塑辩证理性的跨文化思维。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251401.pd原版全文