“双碳”目标下基于创新驱动的研究生培养模式研究

作者: 赵磊 邢德峰 贺诗欣 张子峰

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)14-0025-04

Abstract:Withtheaggavationofcarbonemisionsandtheincreaseofcomplexityinthefieldofenvironmentalengiering, inordertoachievethegoalof"doublecarbon",itisfundamentallynecessarytocultivatefirst-classtalentswithiovative thinkingandpracticaloperationability.Thispapertakestheultivationofinnovationabilityofgraduatestudentsmajoring inenvironmentalengineringasanexampletodeeplyanalyzethecurentsituationofgraduatestudenttraininginenvironmentalmjor andimprovethetrainingqualityofgraduatestudentsinenvironmentaldirectionbyestablishingtheevaluationsystemofgraduate studentinovationabilitydiferentgaduatestudentinnovationabiltytrainingmodesandoptimization.Itcanprovideareference forthe talent training of national "double carbon" target-related majors ininnovation ability.

Keywords: "double carbon";environment;innovation ability; evaluation system; cultivation mode

目前全球范围内气候变化、环境恶化和资源枯竭等环境问题的日益严峻,迫使各国不得不重视环境保护与可持续发展之间的平衡。在这一全球环境危机的大背景下,中国作为世界上最大的碳排放国之一,不仅面临国内外环境挑战,还承担了应对气候变化的重大责任。2020年9月,党中央基于生态优先、绿色发展、构建人类命运共同体的客观需求提出了“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的战略目标[1]。一方面“双碳”目标表明经济发展向“绿水青山就是金山银山”的理念转变;另一方面围绕化石能源绿色开发、低碳利用开展技术创新,重点加强减污降碳协同增效、协同治理与生态循环、二氧化碳捕集/运输/封存及非二氧化碳温室气体减排等末端减排关键技术都亟需加速。

国内高校积极推进“双碳"领域产学研协同育人[。在科学研究、人才培养等方面加强中心与各协同单位的交流合作,探索特色人才培养模式;支持跨学院、跨学科组建科研和人才培养团队,以大团队、大平台、大项目支撑高质量本科生和研究生多层次培养;推进“双碳”人才国际联合培养项目,积极与国外大学和学术机构开展碳中和领域本科生联合培养、科技创新和智库咨询等合作项目;培养积极投身全球气候治理和全球碳市场运行的专门人才。尽管如此,传统的研究生培养模式在满足新需求上仍存在明显的不足,具体表现在传统模式通常侧重于学科知识的传授,强调学术研究和理论研究,但在实际问题解决、推动创新和跨学科合作方面有所欠缺。然而,环境工程领域需要的不仅仅是书本知识,更需要实践经验和创新能力,以应对复杂的环境挑战。

论文以环境工程专业研究生培养为例,旨在探讨如何通过创新驱动方式重新构建环境工程专业的研究生培养模式,以更好地满足“双碳”自标下的需求。这一研究的目标是为培养具备跨学科知识和创新能力的高素质环境工程专业人才提供有益的经验和启示,以推动我国环境保护事业的可持续发展,同时也为应对全球环境挑战贡献中国智慧和力量。

一 环境工程专业研究生培养现状

目前,环境工程专业在研究生培养已具有丰富的经验和资源,在致力于培养具备卓越的学术素养和实践能力的环境领域专业人才的自标驱动下,不断改进培养模式,注重学术研究、实践教育、国际交流和创新创业,旨在培养具备环境科学、工程技术和政策管理等多领域综合素养的高素质人才,以适应不断发展的环境领域需求,为学生的职业发展提供坚实的基础。然而,随着全球环境问题的不断升级,尤其在我国提出了雄心勃勃的“双碳”目标的大背景下,传统的环境类研究生培养模式已无法满足当前“双碳”目标的培养需求,存在很多问题。

(1) 学科局限性

传统研究生培养模式的核心特点之一是强调学科知识的传授。研究生在培训过程中接受丰富的学科基础知识,包括环境科学、环境工程、水资源管理、废物处理和大气科学等领域的理论和实践知识,这些知识构成了学生的学科基础,为他们日后的研究和职业发展提供了坚实的基础。然而,传统模式通常较为专注于特定学科领域,如化学、生态学、地质学等某一领域,这种局限性可能导致学生的知识视野受限,全面综合性能力低下,无法充分理解和应对涉及多学科领域的复杂环境问题。与此同时,学科局限性减少了与其他学科领域的学生和教师合作的机会,阻碍了可以提供更广泛的视角和创新解决方案的跨学科合作的发展,可能导致学生在解决真实环境问题时难以应对跨学科性质的挑战。

随着社会和环境问题的不断演变,传统培养模式下的学生可能难以适应新的挑战和需求,例如,“双碳自标的提出需要环境工程专业的研究生具备更广泛的知识和技能,以适应清洁能源、碳排放控制等新兴领域的发展。此外,环境问题通常具有全球性影响,如气候变暖所导致的冰川融化,会影响全球水资源分布,进而引发一系列干旱和洪涝灾害,为了应对这一问题,各国所采用的各种先进治理理念和环境技术,如智能城市等,以及相应的国际环境法或国际环境协定,如《巴黎协定》等都需要国内学生了解并加以借鉴。如果培养过程过于关注本地或国内的问题,这可能导致他们在未来的工作中难以应对全球性挑战并参与到国际性项目中去,影响其在国际舞台上的竞争力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251406.pd原版全文

(二) 实践经验欠佳

实践导向在环境工程专业研究生培养中具有重要意义,然而,传统培养模式中的实践导向存在一些明显的缺点和不足之处。首先,在传统培养模式中,实践和理论教育是分离的,学生在课堂上学到的理论知识,很多都无法有效应用到实际问题中,导致知识与实践之间的脱节。此外,实践机会往往受到限制。由于意识的缺乏或资源的限制,学校和教育机构可能无法提供足够多的实际项目或实习机会,导致学生缺乏实际操作的机会,限制了他们在真实环境中应用知识和技能。比如,在实际工程项目中所涵盖的方方面面,如设计、施工、运营等问题,缺乏实践经验使得学生无法对其细节进行理解与规划。实地调查和监测是环境工程中常见的任务,没有足够的实践经验可能导致研究生在实地工作中缺乏对环境因素的综合考虑,进而无法设计出合适的考察路线、考察内容等,甚至会影响整个团队有效的沟通、协作以及接下来进一步的计划实施。

此外,尽管一些学生参与了实践过程,但由于一些实践项目仅局限于特定领域或问题,导致学生只获得了特定问题领域的经验,而无法涵盖环境工程领域的多样性,且部分实践项目的长期性与研究生培养时间的短期性具有冲突,使得其错失了深入了解和解决复杂环境问题的机会。此外,实践导向项目的评估和反馈机制还不够健全。学生参与项目后,很大程度上无法获得及时、有效的反馈,难以了解自己的缺陷和不足,从而难以取得较大的进步。更为重要的是,一些学校的实践导向项目可能与实际环境工程领域的需求不匹配,学生参与的项目不符合行业标准或实际需求,无法为其职业发展提供有力支持。

(三) 创新能力不足

随着社会、经济和环境的快速变化,环境工程领域也面临着日益复杂的挑战。“双碳”目标的提出,要求环境工程专业的研究生能够提供创新的、可持续的解决方案,以减少碳排放和环境影响。然而,传统培养模式通常强调学科知识的传授,且侧重于考试和论文,而不是对创新项目和实践成果的评估,使得学生更加注重应试教育,难以培养其创新思维。创新需要对问题进行深度思考,而创新能力不足的学生可能只关注问题的表面,无法深入挖掘问题的本质,这会导致在解决方案设计和问题分析上缺乏深度,难以提出系统性、全面性的解决方案。此外,实际的环境工程项目需要在有限资源下解决复杂的环境问题,缺乏创新思维的学生可能在工程项目中难以提出独特和前瞻性的解决方案,缺乏方案竞争力,难以引领行业的发展方向。

此外,对于研究生来说,其学术能力和成果的展示、评价平台都很丰富,比如各种学术会议、学术期刊等,但对其动手和创新实践能力与成果的展示、评价平台、培养模式探究长期处于欠缺状态,在缺乏鼓励创新思维和实践的机会下,学生通常不具备创新的动力和信心,阻碍了其创新潜力的挖掘。创新过程中失败是不可避免的,但传统培养模式中的成功至上使得学生不愿另辟蹊径,大多选择较为安稳的道路度过研究生生涯。而且,高强度的学术压力和激烈的同行竞争可能导致学生更注重完成既定课程和项目,而忽略了更具创新性的思考。过度关注成绩和出版物可能让学生追求安全的研究路径,而非尝试更具风险的创新性工作,这使得学生的研究成果和项目相对平庸,无法为学术和行业作出显著贡献。

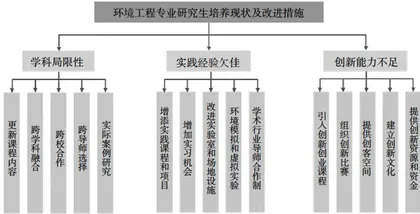

为了解决环境工程专业研究生培养过程中所存在的各类问题,众多高校和教育机构已采取了一系列措施来改善研究生培养的质量和多样性9-,如图1所示。

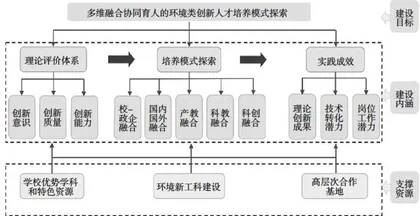

二 “双碳”目标下基于创新驱动的研究生培养模式研究方法

传统环境专业研究生培养模式存在一系列问题,限制了学生的实际操作能力和问题解决能力的培养,为了改进环境工程专业的研究生培养模式,有必要克服这些问题,以更好地满足学生和行业的需求。虽然目前许多高校和教育机构已经意识到这些问题并对其进行改进,但仍有很多方面需要完善,论文就目前研究生创新能力普遍低下进行了探究,从创新能力评价体系和培养模式两方面来研究,从而在探索和实践过程中改善研究生个体创新能力,以满足不断变换的环境领域需求。

(一)“双碳”目标下研究生创新能力的评价体系研究

结合国家“双碳"目标重大战略决策,遵循全面性、科学性、可行性和针对性的原则,主要通过问卷星方式对100余名在校和毕业研究生创新能力的评价指标进行调查,以研究生创新能力为因变量。自变量“导师指导"因素主要包括四个分类变量和两个连续数值变量,四个分类变量分别是指导方式、指导风格、指导形式和交流频次。其中,导师指导风格是指导师在指导研究生时所采取的方式和态度倾向[]。“放任型"主要指导师在学生学习或成长过程中采取比较宽松、开放的态度,不过多地干预或指导学生,而是更多地让学生自己去探索和学习。这种导师风格的优势在于能够培养学生的独立思考、创造和解决问题的能力,从而更好地发展个人潜力,但可能在一些情况下导致学生缺乏方向感。“俱乐部型”指导师注重创造一个支持性的学习环境,使学生能够在一个有益的社交和学术网络中成长和发展。这种导师风格强调社交互动、个性化关怀和共同目标的重要性,但也易导致学生缺乏明确的学术结构和目标从而影响其学业表现。“权威型”是指一种以权威和明确的指导为特征的教育或导师风格。“权威型”导师通常在教学和指导中展现出强烈的领导力和掌控力,强调规范、纪律和明确的学术方向,同时期望学生遵循明确的规则和要求,强调学术标准和自标的实现,但过度强调权威可能导致学生缺乏独立思考和创造性解决问题的能力。“师友型"强调导师与学生之间的平等关系,鼓励开放沟通和相互尊重,可以很好地激发学生的积极性、创造性和独立性,使学生在学术和个人层面都得到全面的发展,但有时宽松的要求、主观的评价及过分的依赖也会影响学生的学术表现。此外,两个连续数值自变量包括“指导力度"和“师生关系”。其中,“指导力度”主要通过导师对研究生课程学习、科学研究、学位论文和研究方法等方面来进行赋分;而“师生关系"主要通过师生相处融洽度、交流顺畅度、对导师认可度等进行综合赋分。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251406.pd原版全文