青年教师关于创新乡村数学实践教育模式的构思

作者: 黄紫红一、现实困境:乡村数学教学现状的双重结构性矛盾

(一)学生维度:知识“留”于纸面

1.数学认知存在局限。在数学的学习过程中,有一种常见的刻板印象:数学是一门令人生畏的学科,只有少部分学优生可以学好。除了加减乘除在生活中应用较多外,其他的数学知识与现实应用几乎是脱钩的。尽管在考试中取得一个令人满意的分数,但学生长期如此就缺乏知识的迁移能力。

2.数学应用存在短板。第一,数学建模能力不足。例如,农民伯伯在菜场培育了一大片菜苗,学生不清楚灌溉时间、灌溉效率、灌溉工作量之间的关系,很难将“菜地灌溉需求”转化为方程问题来解决。第二,跨学科迁移能力薄弱。例如,菜场里的菜遭遇了虫害,农民伯伯需要喷洒农药,学生难以将化学中的“浓度”与数学中的“比例”有机结合在一起,不理解农药最佳药效的配比关系。第三,数据收集与分析能力欠缺。例如,到了收获的季节,农民伯伯去市场卖菜,学生不会通过统计菜市的人流量分析出摊位的销售高峰期,无法帮助农民伯伯尽快卖完菜。

(二)教师维度:创新“困”在起步

1.青年教师角色冲突。一方面,青年教师的教学经验不足,当务之急是应对传统考核压力,易陷入“课堂讲题→学生倦怠一成绩下滑”的恶性循环;另一方面,青年教师的创新意识强、技术应用灵活,勇于担当创新教学路径的探索者,但同时许多青年教师还承载了德育工作,难免顾此失彼。

2.乡村学校资源限制。在物力方面,乡村学校常面临教学设备陈旧、数字化鸿沟加剧等问题;在人力方面,老教师的教学思维定式,创新活力不足。青年教师的话语权微弱,教学创新不但没有鼓励制度支持,反而容易遭遇评价争议。

二、突围路径:借力社团 以课外活动反哺课堂教学

第一,嫁接真实情境。传统数学课堂讲解的抽象数学知识,如算理、几何定理等,往往使学生“知而不解”,而社团活动具有更多实践性,学生可以沉浸在生活场景中,使用数学知识解决实际问题。第二,摆脱标准答案。对比于试卷习题的标准化答案,社团活动具有更多的开放性,学生敢于发动脑筋,形成“提问一探索一分析一设想”的生成性研究过程。这种跨学科、非线性的问题解决过程,使学生摆脱“唯一正确答案”的思维定式。第三,创造情绪价值。游戏化的社团活动提供了趣味性,将冰冷的数字符号转化为鲜活的生活游戏,为学习提供“糖衣炮弹”,让学生乐学、好学。这种具有正向情绪价值的学习模式,不仅消解了乡村学生对数学的畏惧心理,更实现了数学学习的可持续性。

三、创新设计:“玩转数学”乡村本土化实践社团的系统构建

(一)社团定位

2014年,广州市教育研究院的伍晓焰老师发起了“玩转数学”活动,这是以中学生团队参赛为主的数学创新评比活动。有的“玩转数学”活动以做难题、偏题、怪题为主,但广州市的“玩转数学”活动强调数学在实际生活中的应用价值,这与当前的“双减”政策背景相吻合。从实际出发,我们学校是乡村学校,“玩转数学”社团是为了全体喜爱数学的学生所开展的,具有大众化、低成本化、本土化、跨学科化的特点。

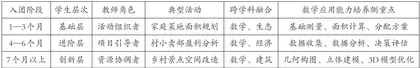

(二)活动设计(见上表)

(三)运行机制

1.“问题银行”制度:社团学生自主提交生活数学问题,教师分类问题并指引方向。

2.“师徒结对”模式:高年级学生带低年级学生完成项目,社团老成员带新成员。

3.成果展示平台:(1)社团专用资源课室。摆放问题记录本(贴照片、画草图);在活动网络社群上传活动过程视频(用手机拍摄学生的社团活动步骤);布置成果展示墙(张贴优化方案、设计图)。(2)校内外平台。如校园数学文化节、校园劳动文化节、科创比赛等。

(四)评价体系 “过程一结果”双轨评价体系

1.学生端:数学实践积分卡。(1)积分规则:发现问题(加10分);参与活动(加20分/次);完成项目(加50分)。(2)积分用途:兑换奖励,如数学工具包、课外书籍、精美小礼品等;闯关升级:从“数学侦察兵”到“实践小专家”。

2.教师端:创新实践档案袋(包含案例开发、反思日志等)。(1)案例库:每学期开发2-3个乡村数学教学案例。(2)反思日志:每周记录 1 次社团活动改进心得。(3)学生成果:收集社团学生优秀作品。(4)家长反馈:整理家长对活动的评价。

四、成效展望:师与生的双重协同进化

(一)学生层面:从“恐惧数学”到“玩转数学"

通过“玩转数学”社团的活动,学生逐渐摆脱对数学的恐惧。在能力提升上,学生不再死记硬背公式,解决问题时从实际出发,正确率显著上升;在兴趣激发上,更多学生愿意主动探索数学,学会用数学解决生活问题。

(二)教师层面:从“教育新手”到“创新能手”

青年教师通过组织社团活动,教学能力快速提升。在专业进步上,青年教师从“照本宣科”变为“活动策划者”,设计的案例可拿去参赛争取评优评级。在技术应用上,教师在社团活动的设计探索过程中,逐步提升软件、教具、人工智能方面的应用能力。在影响力上,青年教师可根据学生实际参与社团活动的情况,协同家长、学校、乡村多方的实践资源,整理成适合本校学生的乡土数学校本课程,并带动其他教师,成立“乡村数学教研小组”,分享活动经验,帮助更多教师成长。

五、结语

在乡村振兴与教育变革的交汇点上,青年教师以“玩转数学”社团为载体,连接传统课堂与真实世界,青年教师不再扮演知识搬运工的角色,而是化身乡土智慧的“解码者”与教育创新的“探路人”,重构了数学教育的本质:让公式定理从试卷走向土地,让解题训练变成创造体验。这种以社团为载体的教学模式,展现了三大突破性价值:其一,资源转化创新。使数学课堂突破教室围墙,生长出鲜活的数学问题。其二,成长路径重构。教师与学生结成学习共同体,真正实现了教学相长。其三,教育生态激活。数学不再是“纸上谈兵”,而成为生活的实用工具,由此重塑了家校社协同育人的新生态。当数学教育真正扎根于乡村的土壤,那些曾被贴上“基础薄弱”标签的乡村学子,完全可以在解决真实问题的过程中,展现出令人惊叹的创造力。这种“低成本、高参与、强联结”的实践,不仅为乡村数学教育开辟了新赛道,更让青年教师成为乡村振兴中不可或缺的教育变革力量。未来,随着更多创新火种的播撒,“玩转数学”社团必将书写出更动人的乡村教育新篇章。

参考文献:

[1]伍晓焰.初中学生开展数学活动的探索与思考:以“玩转数学”活动为例[J].中学数学研究(华南师范大学版),2015(04).

[2]伍晓焰.构建初中数学活动促进师生共同发展—广州市初中“玩转数学”创新活动的开发与实践[J].中国数学教育,2021(Z3).

[3]李碧云.广州市“玩转数学”课题活动教学实践与分析[D].广州:广州大学,2023.

[4]邹健玲,王海涛.素养导向下初中生“玩转数学”活动探析:以“探究广州塔建筑”为例[J].中国数学教育,2025(03).

[5]张小青.基于核心素养的初中数学项目式学习实践探究—以广州玩转数学《校园荷花池拱桥设计》为例[J].智力,2024(25).

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:sngl20250516.pd原版全文