出海:科沃斯清洁机器人的新路

作者:覃思记者·覃思

实习记者·余雯彤

编辑·王珊  6月中旬,苏州刚刚“入梅”。科沃斯的总部就在苏、浙两省的界湖太湖边上。湖上吹来的风缓解了陆地上的闷热。五年前,这一带视野还很空旷,如今已经林立着住宅楼和写字楼,还新入驻了一批游戏公司、互联网企业,正在从制造业转向更“轻”的高新技术产业。科沃斯在这里,算是“元老”级别的公司。

6月中旬,苏州刚刚“入梅”。科沃斯的总部就在苏、浙两省的界湖太湖边上。湖上吹来的风缓解了陆地上的闷热。五年前,这一带视野还很空旷,如今已经林立着住宅楼和写字楼,还新入驻了一批游戏公司、互联网企业,正在从制造业转向更“轻”的高新技术产业。科沃斯在这里,算是“元老”级别的公司。

科沃斯是一家做家用服务机器人的公司,核心产品包括扫地机器人、擦窗和割草机器人等等。今天,科沃斯在全球范围内有在职员工8000多人。年报显示,科沃斯2024年实现营业收入165.42亿元,位居全国清洁机器人行业第一。

这家创建于1998年的公司,看上去比我想象的更年轻。在总部,白色主调的办公楼下嵌着咖啡馆,楼栋外面有小花园供员工散步,也有一群年轻人正拿着遥控器,借着小草坪测试割草机。再往东16公里,是科沃斯的另一个用于生产的园区,大部分扫地机器人都在其中一栋灰蓝色、有现代感的厂房里被组装成型,装进纸箱,然后通过隔壁的物流中心发往世界各地。

在科沃斯总部的一间会议室,我见到了这家公司年轻的CEO钱程。这间会议室就在一楼,离大门很近,装潢简单,有一张长桌、几块白板,深蓝色地板。钱程个子高、身材挺拔,把白衬衫的袖子挽到手肘上,干净利落。钱程今年35岁,从父亲钱东奇手中接过科沃斯的CEO的重任已经有六年。

接受我采访时钱程刚从日本回来。“这次又带回一些新的产品灵感。”他脸上露出兴奋。“我大部分的时间都是在出差,上周在日本,6月底要去欧洲,然后7月会去中东,全球跑的地方比较多。我特别喜欢的一件事是,每去一个地方都入户,跟消费者交流实际怎么用我们产品的。上一次我们决定做mini版本的扫地机器人,也是因为去日本入户调研,发现了小户型的需求。本来大家都在比功能、看能力,但真到了消费者家,你会发现这个产品是偏大了。”钱程是社会学和心理学专业出身,按照他的说法,这两个专业,“一个研究群体,一个研究个体”,“我觉得这个组合对我的思维方式会有帮助。用户的使用场景,就像是田野。”

科沃斯的产品研发负责人徐伟强告诉我,“不像冰箱、洗衣机、空调,形态已经固化了100多年了,用户需求、使用习惯也已经很固定。扫地机器人这个品类的特点是,还远远没有解决所有用户的痛点,还有很大的想象空间,而用户也乐于尝试新产品”。 在科沃斯,没有人将扫地机器人称为家电。他们认为,传统家电是静态的,而机器人需要跟环境互动,通过传感器、机器学习算法和控制机械的电动马达,完成感知、决策和执行三步。2000年代,受制于传感器和算力,扫地机器人都没有导航功能,是通过随机碰撞障碍物,改变回弹角度,来实现对空间的覆盖。但2010年以后,激光雷达技术出现,机器人终于可以自己建立并实时更新电子地图,计算出最佳清洁路线。

在科沃斯,没有人将扫地机器人称为家电。他们认为,传统家电是静态的,而机器人需要跟环境互动,通过传感器、机器学习算法和控制机械的电动马达,完成感知、决策和执行三步。2000年代,受制于传感器和算力,扫地机器人都没有导航功能,是通过随机碰撞障碍物,改变回弹角度,来实现对空间的覆盖。但2010年以后,激光雷达技术出现,机器人终于可以自己建立并实时更新电子地图,计算出最佳清洁路线。

“你可以把扫地机器人类比成室内的自动驾驶电动汽车,它还是非常复杂、技术集成度非常高的。家居环境甚至比路上的环境更加复杂,在马路上跑,车只需要跟着巡航线,地图也相对有规律,但每家每户的室内环境都不一样。在我看来,感知、决策和执行这三个层面,今天的扫地机器人都还有不小的提升空间。”徐伟强告诉我。

这意味着了解、挖掘用户的需求痛点,找到一条当下技术允许的满足方式格外重要。钱程满世界飞的动力也来自于此。“我们做to C(面向普通消费者)的产品,和to B(面向企业)最大的不同是,没有人告诉你产品要怎么做,而是需要自己发现和挖掘。这更冒险,但也更有意思。从用户那里,我会得到非常多会议室里得不到的信息。今天我们的产品卖到了全球,但都是在苏州做的。我们需要走出去理解每个国家的经济、人文和发展阶段差异,再回过头来指导具体产品开发和推向市场的节奏。”

这条遍布全球的出差线路,也显示出科沃斯对出海的重视。年报显示,2024年,科沃斯全年营业总收入的165.42亿元里,国内营业收入为94.30亿元,同比增长5.0%;海外营业收入为71.12亿元,同比增长9.1%,海外营收已经占到总营收的四成。钱程告诉我,海外的比重还会继续增长,“下一步的目标是五五开”。从蓝海到红海

为什么当下出海如此重要?一个最简短的回答是,国内市场已经从蓝海变成红海。走“蓝海战略”获得了成功的科沃斯,或许需要寻找下一片蓝海。

科沃斯最初是从代工厂起家的。1998年,科沃斯的前身泰怡凯电器公司在苏州成立,主营吸尘器代工业务,当时客户多为飞利浦、松下这类国际品牌,后来又代工最早发明出扫地机器人的公司——瑞典家电巨头伊莱克斯。

2002年,美国几位麻省理工学院教授创立的机器人公司iRobot推出世界上第一款圆形家用扫地机器人Roomba,在美国市场大受欢迎,那一年就卖出了7万台。2005年,iRobot登陆纳斯达克,高歌猛进。一直在关注机器人技术动向的科沃斯的创始人钱东奇很快意识到,新技术的发展和人们“解放双手”的需要,正在刺激扫地机器人的需求。他觉得应该自主研发扫地机器人。到了2008年,金融危机之下,海外代工订单骤然中止,这进一步强化了钱东奇做自己的品牌的想法。

那时,真正用得上扫地机器人的中国家庭还是极少数,扫地机器人市场渗透率还接近于零。2009年,中国城镇居民人均可支配收入仅为1.7万元,而一台扫地机器人的售价就要两三千元。但钱东奇还是决定把小家电业务全部撤掉,全力做扫地机器人的生意。现任COO(首席运营官)李雁是2009年加入科沃斯的,她也是钱东奇招进公司的第一个大学生。她记得自己最早到居民小区里做地推,教人用扫地机器人的时候,有的路人会一脚踩上去,以为是体重秤。 当时国内也没有其他厂家在生产扫地机器人。在科沃斯机器人产线工作的李江是2008年加入科沃斯的,他经手的第一款产品,又大又笨重,有30寸(约100厘米),噪声也明显。李江记得他们有段时间还给客户做过DIY的产品,“在机器人面盖上印一个家庭合照、印一个动漫形象”等等。

当时国内也没有其他厂家在生产扫地机器人。在科沃斯机器人产线工作的李江是2008年加入科沃斯的,他经手的第一款产品,又大又笨重,有30寸(约100厘米),噪声也明显。李江记得他们有段时间还给客户做过DIY的产品,“在机器人面盖上印一个家庭合照、印一个动漫形象”等等。

科沃斯智能制造负责人朱汝平告诉我,早期科沃斯“什么都自己做”,原因很简单——市面上找不到扫地机器人需要的部件。“早期我们要找电池、马达的供应商,他们都没有在扫地机器人行业做过,比如马达都是供应给汽车的,没法用在扫地机器人上,所以我们要跟厂家一起去开发新的马达。但是又有个问题,我们当时找了很多供应商他们都不愿意做,或者投入不积极,因为当时扫地机器人需求量太小了,他们不认为这是一个主业。”

于是在2000年代,科沃斯的生产线覆盖一台扫地机器人所需的各种核心零部件,包括马达、电池和主板。后来,这些零部件车间被分拆出去,成为独立的子公司,不过依然紧靠在主厂周围,构成这家公司稳定生产的基石。

朱汝平提到,科沃斯一直有拉着代工厂一起学习的传统。科沃斯创始人钱东奇时不时会花钱请知名外企的顾问来给科沃斯做咨询,做生产系统的升级,培训管理层,中间也会把供应商纳入进来一起完成一些项目。“这样一来,一些早期规模很小、产业链底端的供应商也跟我们一起成长,从没有太多核心技术、管理比较不规范,到越来越专业,最后形成规模、上市。20多年来,他们自身在不停壮大。”

凭借给先进外企代工的经验,加上苏州自带的外贸生产聚集优势,科沃斯的头20年,在中国的清洁机器人行业内遥遥领先。根据家电行业的研究报告,从2010年到2018年,随着收入上升、居民对生活品质要求的提高,中国沿海地区的扫地机器人市场渗透率从零增长到4%左右。凭借从零到一培育起市场,科沃斯也于2018年在港交所上市,成为行业第一。

不过科沃斯的“第一”优势正在缩小。当时间进入到2010年代后期,随着机器人技术的迅速成熟和中国人消费能力的上升,扫地机器人行业早已涌入了更多竞争者。2016年凭借激光导航技术,石头、小米在国内市场快速崛起,2020年云鲸推出了创新设计的扫拖一体机器人,追觅则凭借国内相对完善的供应链,以性价比切入市场,这些公司都抢占了一定的市场份额。

奥维云网数据显示,国内扫地机器人线上品牌格局,从2017年的科沃斯“一家独大”,逐步走向多寡头的形势。与此同时,激烈竞争下,企业也面临价格和成本之争,全基站扫地机器人的均价逐年下降,从2019年的6000元左右,降低到2024年的4000元。行业的共识是,扫地机器人进入了“内卷”的时代。 6月12日,我来到科沃斯园区,他们正处于为电商大促“618”备货的尾声。上午11点的车间,轰隆隆的机械关节声和一排排动作麻利的工人显示着生产的火热。我抬头看向产线天花板上的显示屏,1250台是这条产线这天的目标产量,一共4条产线,意味着这个车间一天要生产5000台扫地机器人,随后运往全球。

6月12日,我来到科沃斯园区,他们正处于为电商大促“618”备货的尾声。上午11点的车间,轰隆隆的机械关节声和一排排动作麻利的工人显示着生产的火热。我抬头看向产线天花板上的显示屏,1250台是这条产线这天的目标产量,一共4条产线,意味着这个车间一天要生产5000台扫地机器人,随后运往全球。

平均年龄20岁的工人站在流水线边上,一条线50个人,人与人之间间隔一米左右,麻利地用自动扳手拧上极小的螺丝,或是把纠缠在一起的电线顺开。李江告诉我,每个环节上,工人的操作时间都保持在29秒以内,这个数字是长年累月计算出来的,最能保证生产效率,又减少工人疲劳。“如果一个环节需要45秒,我们就把它拆分成两个环节。”

带着我参观的李江40多岁,脖子上挂着工牌,穿黑色T恤和牛仔裤,看起来像互联网大厂的程序员。李江告诉我,他们已经过了最忙的时间段。“为‘618’备货已经基本结束了。”自从2014年左右,电商渠道崛起,对于制造业来说最大的挑战是销售高峰非常集中。不过到了2025年,对于李江和科沃斯来说,“618”已经属于“有准备的仗”。“我们公司会有总体运营的中台,他们采集市场数据、预测订单会有多少台,再下单过来我这边跟工厂对接,排哪条线做多少,什么时候交货。”

李江觉得,真正意义上的一场“大考”是去年国家为鼓励消费推出的以旧换新补贴(简称“国补”)。2024年“双11”前夕,国补的品类,扩充到扫地机器人、干衣机这类新质家电,相当于给市面上所有的扫地机器人价格都打了八折,这是李江他们没想到的。再叠加上原本“双11”平台的其他优惠,科沃斯售价3000多元的主力产品一下子降到1600多元,销售量超出了所有人的预期。李江得到的任务是补货8万台。

他调工人,加产线,两班倒,让产线24小时不停运转,两个星期之后,8万台扫地机器人按时出货。“我们成了行业里唯一没有断货的公司。”加班只是其中一个要件,李江认为这场仗里更关键的要素是供应链。“其他公司都属于依靠代工的企业。而我们有自己的供应链。从马达、主板、电池,到外壳的塑料和包装的纸箱,都是我们自己生产的。其他配件供应商也都分布在科沃斯两小时车程范围内。供应商比较集中,供应效率就会提升很多。”

这也是今天的科沃斯和市面上其他更“年轻”竞争者看起来不同的地方——最“重”的供应链。在扫地机器人领域,新崛起的公司无一不是代工形式。这些新企业用现成的厂家,轻资产,节约了成本,但在面临市场突然的压力测试时,容易出不了货——因为这些公司的代工厂家是高度重合的,代工厂家往往会顾此失彼。

快不只是在生产效率上,还在产品的更新上。三到六个月推出一款全新产品,同时多线研发四到五款产品。这个节奏,徐伟强如今已经习以为常。“时间极致地压缩。”徐伟强2018年加入科沃斯,此前在诺基亚负责网络业务,是典型的外企工程师——追求严谨、专业和流程科学化。徐伟强告诉我,就在四五年前,产品研发的速度还是截然不同的,那时候,有一款扫地机器人从市场调研到推出上市,他带着团队打磨了16个月,也属于正常节奏。

“加速是2020年之后发生的。”疫情防控期间的居家隔离增加了全世界对清洁产品的消费,扫地机器人市场引来一波井喷,新品SKU(最小存货单位)推出的数量呈现指数级增长。企查查发布的数据显示,2020年国内机器人行业投融资事件共242起,总金额约267.7亿元,其中以扫地机器人为主的清洁机器人赛道占比约13%。2020年平均每月至少有两家扫地机器人公司获得融资。徐伟强感受到市场的热度飙升。“大家都看好这个行业,人也进来了,资本也进来了,水涨船高,开始急追猛赶。”

徐伟强说,2018年,科沃斯研发人员总共四五百人,2025年这个数字迅速扩张到将近1700人,翻了三倍。对徐伟强来说,研发过程里的一个难点,是如何平衡技术成熟度和推陈出新的速度。最痛的教训来自外摆扫地机器人。2022年,科沃斯技术团队是行业里比较早开始研发外摆的,这项新设计能让带有刷子的机械臂伸出圆盘,从而顾及家里的边边角角,解决之前的清洁死角问题。

团队很快遇到了技术卡点。按照徐伟强的设想,要完美满足用户的需求,这个机械臂应该可以随时伸长,但每次伸出之后,对机器寿命折损很大。为了延长使用寿命,他和团队苦苦研究了很长时间,希望把一台扫地机器人能承受的机械臂伸出次数,从30万次扩大到600万次。“从技术和工程维度来讲,是非常大的挑战。”然而2023年,另一个品牌率先推出了一款带外摆的机器人,并不像徐伟强设想的那样,每次工作都要伸出外摆,而是设置了两档,可以在需要的时候才让机械臂伸出。这样大大减少了寿命折损,也省了研发时间。

科沃斯在九个月后才推出了符合原先设想的新品,但失去了这款功能首发的优势。后来徐伟强和团队复盘这场战役,一部分人觉得,或许应该更激进、更少完美主义——在扫地机器人业内很多人眼中——谁先推出,谁就可能更早占有消费者市场。

如何应对越来越快的迭代速度?“工作方式必须要变化。”徐伟强重点做的一件事,是产品的“平台化”,也就是在跨代产品之间寻找公约数。“过去做产品,我们不管这个产品跟下一个产品怎么关联,反正做完就拉倒。现在不仅要缩短研发的周期,也要提升生产的效率,就要把几个不同产品的特性抽象出来,打造出能持续使用的平台,再往上加不一样的新东西。” 如今回忆起早期的国际化之路,钱程使用的词语是“粗犷”。“那时扫地机器人产业在全球还处于比较低渗透的阶段,所以那个时候其实可以比较粗犷一点。如今我们处于全球化‘爬坡’的阶段,需要去做更精细的事情,深度对接每个区域市场。”

如今回忆起早期的国际化之路,钱程使用的词语是“粗犷”。“那时扫地机器人产业在全球还处于比较低渗透的阶段,所以那个时候其实可以比较粗犷一点。如今我们处于全球化‘爬坡’的阶段,需要去做更精细的事情,深度对接每个区域市场。”

2015年,有过北美生活经历的钱程被任命为科沃斯海外事业部负责人。科沃斯早期的出海模式是做跨境电商。那一年,科沃斯与亚马逊谈成合作没多久,就遇上北美一年一度最大的促销日“黑色星期五”,留给科沃斯准备的时间非常紧张,钱程决定不计成本,海运改成空运,以最快速度上线产品占据用户心智。当年科沃斯的“黑色星期五”大促大获成功,敲开了美国市场的大门。

等到2017年,科沃斯又凭借在美国各大社交媒体和搜索引擎投放内容,使得针对北美家庭宠物毛发清洁痛点的产品成为“爆品”。科沃斯冲上那年“黑色星期五”品类销售额第二,登顶亚马逊品类销售冠军。2018年,线上销售的名声也帮科沃斯进驻了包括Best Buy、Target、Home Depot和Costco等在内的美国3500多家线下零售门店,成为当时这些零售企业在扫地机器人行业中唯一引进的中国品牌。一个参与过出海战役的科沃斯员工告诉我,“‘爆品’思路是中国电商运营的经验。拿中国电商的经验在海外做电商,基本上是降维打击”。

不过,出海竞争的逻辑很快也开始发生变化。根据奥维云网的数据,2022年扫地机器人销量下滑,这让中国企业开始“集体出海”,寻找新机会。科沃斯COO李雁的观察是,这两年中国企业在海外面对的竞争对手,都成了有着丰富电商经验、势头强劲的中国企业,海外市场的竞争速度和强度,越来越接近中国国内市场。

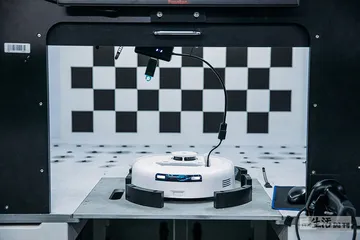

李雁说,科沃斯用以应对海外市场“内卷”的一个方式是,利用多品类的优势。在科沃斯总部的产品测试实验室,我看到了四四方方、类似平板电脑大小的“窗宝”——这款科沃斯从2011年就开始研发的产品,如今已经更新了好几代,能垂直吸附在玻璃表面,一边喷出细小的水流,一边自动用抹布把窗子擦干净。2024年,科沃斯的年报显示,擦窗机器人海外收入翻了三倍,而另一款科沃斯针对海外市场的产品割草机器人海外收入增长了187%。

Fiona在科沃斯已经做了七年的出海,她的感受是,除了在产品开发上特别对准海外市场“量身定制”,科沃斯扎入海外线下渠道,长期深耕一个市场的本地化策略也在奏效。科沃斯原本在国内市场的销售体系是在多个城市铺设自营体验店,通过覆盖经销网络进入主流家电卖场和商圈。这套渠道运营方式,被公司复制到了海外市场。科沃斯在2012年就在德国、美国成立分公司,2015年在日本设分公司,在当地自建运营团队。2017年,进入澳大利亚。

Fiona拿自己熟悉的澳大利亚市场来给我举例子。“澳大利亚这个市场不好‘啃’。它的吸引力在于和美国市场有相似之处:消费者对扫地机器人看得懂、买得起。但是从渠道上说,这是一个线下特别重的市场,地广人稀,快递业不发达,线下销售的比重远远大于线上。在这么幅员辽阔的国家,人力又贵,无论从了解市场、消费者心理,还是从备货、设立线下网点来讲,都不容易,需要有很持续的投入才行,效果也不是立马能看到的。”

后来,科沃斯发现当地人习惯到门店找售后的消费习惯,选择进商场开店。不过,那时,美国公司iRobot在澳大利亚市场处于垄断地位。科沃斯的产品要进到商超里,拿不到iRobot的黄金位置。科沃斯的团队了解到当地学生下午两点半就放学了,根据这个特点,在父母接孩子的时间段做电台广告,触达了家庭用户。

两三年前开始,其他中国品牌开始陆续进入澳大利亚市场,对科沃斯的海外团队来说也感受到了竞争压力。这些新品牌在上新品的时候,“‘哐’一下砸很多钱”,形成一个媒体上铺天盖地的势头。“不停砸钱,的确是中国企业出海的一种做法,它会引起波澜。”但Fiona不确定这种做法的持续性。“对澳大利亚来讲,它并不是一下子就能砸出来的市场。”比如今天,澳大利亚消费者售后会优先去找门店。“我们会听到反馈说,其他品牌只会给他们一个热线电话。”

科沃斯的出海也在从成熟市场,延伸到新兴市场,比如印度、东南亚等。对这些新兴市场来讲,“它还需要我们先找到当地人最关心的需求,把那些最相关的功能放在前面去讲”。Fiona说,同样一个产品,讲故事的方式和顺序不同,会带来不同的命运。“就拿扫地机器人的避障功能来说。在日本,因为他们家里的东西会整理得特别整齐,就没有那么强烈的避障要求,但是对于东南亚市场,大家家里地上的小东西特别多,产品的避障功能就得要特别去讲。”科沃斯出海业务亚太区的负责人曹群海告诉我,这家企业的目标并不是从竞争对手里面“多拿五个点的份额”,而是“把整体市场做大。市场扩大一倍,每家份额不变,每家都能多挣点钱”。