电商迭代角力外卖

作者: 李莹

互联网行业已经很久没这么热闹了。

你补贴百亿,我送出上亿杯奶茶,他将外卖纳入“618”活动……京东、淘宝、美团三大平台在过去一段时间里上演了一场久违的用户争夺战。自前几年社区团购大战落幕后,互联网行业已经很久不曾这样大打补贴战了。

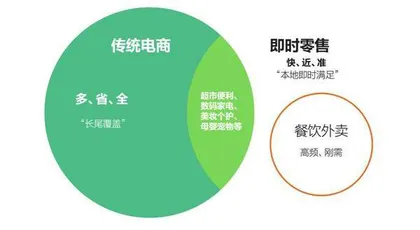

这几家巨头倾注大量资源争夺的不只是外卖市场,而是范围更广的即时零售市场。美团核心本地商业CEO(首席执行官)王莆中把即时零售解释为“30分钟送万物”。日用百货、数码家电、母婴宠物等越来越多传统电商的“地盘”,如今都在被外卖平台所侵蚀。电商和外卖这两个市场的边界正在逐渐模糊。

简单地说,这一轮互联网平台大战的主题就是“外卖送一切”,而战场则是电商和外卖的交界地带。这也正是以往“井水不犯河水”的京东和美团突然成为直接竞争对手的原因。

刘强东在6月17日举行的一场分享会中首次解释了京东做外卖、酒旅业务的逻辑,称都是为了背后的供应链去做铺垫。并且京东为酒店、餐饮成立了新通路事业部。他表示京东先做便利店,第二是餐饮,第三做酒旅,其实都为了背后的供应链去做铺垫,京东自始至终也都在一直围绕供应链开展业务。

即时零售软件服务商mini橙负责人唐宁认为,消费者的购物习惯是在淘宝和京东那里把持着的,外卖习惯则是美团把持着的。即时零售既有购物的全品类属性,也有外卖的高时效属性,从这一点上看,三家的软硬件条件都可以满足。

与传统电商相比,即时零售在配送速度上拥有巨大的优势。“次日达”基本已经是传统电商的极限,而即时零售却可以将时间缩短到半个小时。近两年,在本地配送网络不断完善的基础上,平台上线下商家逐渐丰富,平台的履约能力也越来越强。随着供给和需求的相互驱动,即时零售的体量越来越大。

美团用这套逻辑拓展着自己的业务边界,触角渐渐伸向电商的腹地,这其中就包括京东和阿里。美团不仅分流掉后者一部分的订单,还让很多消费者习惯和适应了更快的配送时效。

叮咚买菜供应链负责人龚昀浩曾向《财经》表示,过去数年,消费者需求面临从计划性向即时性的升级,市场的竞争也从远场电商逐步向近场电商切换。“近场电商”也就是立足本地的即时零售业务。

从这个视角看,巨头们争的不是外卖,而是整个电商市场的大盘。

一、先用补贴砸心智

这场竞争是先从外卖补贴开始愈演愈烈的。

补贴是互联网企业早期市场扩张时一种惯用的手段,其实就是另一种形式的“价格战”。尤其对于外卖来说,大部分用户是价格敏感型,哪家便宜就点哪家,补贴能迅速培养用户的点单习惯。

美团、饿了么早期抢占市场时,也没少使用补贴的举措。有美团和饿了么人士告诉《财经》,两家平台都曾为市场竞争付出过超千亿元的代价。但是,在京东入局之前,美团和饿了么两家瓜分市场的格局已经稳固,很久不见激烈的补贴大战了。

京东入局后即大打补贴战,4月11日上线百亿补贴活动,向全体用户发放最高每天20元的补贴,覆盖平台所有餐饮门店,还有“补贴金券”“超级爆品”等配套优惠。

单量攀升速度很快。京东外卖日订单量于4月15日突破500万单,4月22日增长至1000万单,5月14日接近2000万单,6月1日突破2500万单。

在京东外卖入局之前,美团和饿了么“各自安好”了多年,“行业老二”饿了么的市场份额在三成左右。当京东外卖矛头直指美团之时,此前一直保持低调的饿了么也于4月30日加入了战局。饿了么面向淘宝闪购做了全面开放,用户可以在淘宝闪购上点到原本饿了么的外卖。在转移用户入口的同时,饿了么也上线“超百亿补贴”,与京东开启对抗。

作为一个后来者,京东入局外卖后动作频频,原来的行业二分格局被打破。由于利益差的存在,用户、商家和骑手这三部分资源在三大平台之间不断地流转和再分配。美团的规模更大,底盘也相对较稳,饿了么不免成为被动的一方。

补贴策略很快起效。5月5日,饿了么的日订单量突破1000万单,多地饿了么订单量创历史峰值。5月26日,这一数据超过4000万单,其中非茶饮订单占比达75%,非餐品类增速显著。

美团并未直接参与对消费者的补贴竞争,但不少美团用户观察到,这段时间美团神券的膨胀力度变大了不少,之前5元神券“膨胀”(用户在领取神券后,有机会通过“膨胀”操作来增加优惠券的面额)后往往是七八元,最近却可以“膨胀”到10元甚至更高。《财经》就此现象向美团求证,美团方面表示,“并未因市场竞争而做出相关的应对举措”。

图1:传统电商、即时零售与外卖市场示意图

外卖的基本盘也在补贴的刺激下逐渐扩大。从多位连锁餐饮商家的反馈来看,补贴带来了一部分增量订单,而不是在存量订单里左右腾挪。

目前来看,持续投入的高额补贴已经让京东外卖走进了大量用户的视野,用淘宝点外卖也逐渐成为很多人的选择。

二、用外卖做“钩子”

现阶段的餐饮外卖补贴是这场竞争的序幕,争的是用户注意力,抢的是用户点外卖的习惯。但补贴总有减弱和归零的一天,用户们很“现实”,直言:补贴一停,感情归零。

“活动的目的,是让用户知道这个事,有个习惯。”唐宁对此表示理解,他称这是所有生意都会遇到的问题。对于京东、淘宝而言,能让用户在平台上点外卖,目的就达到了。

不过,根据一些行业研究报告和相关公司的公开财务信息,就外卖平台从每单位交易中获取利润的整体水平而言,餐饮外卖很难称得上是一个高利润的行业。这是一项重投入、长周期却又低利润的业务。饿了么至今还在亏损中。为什么这样的业务会让京东、阿里大手笔补贴?

其实,不管是京东做外卖,还是阿里把外卖引入淘宝闪购,都是看中了外卖的“钩子”属性。

京东做外卖至今已经四个多月,外卖入口一直在原本的京东电商App内,尽管不少用户吐槽不知道在哪点京东外卖,但京东却始终未推出独立App。

这一看似对用户不便利的做法却也揭示了京东做外卖的意图。“做外卖就是给京东引流的,出独立App性质就变了。”即时零售行业专家刘彬向《财经》说道。

高频、刚需,这是餐饮外卖不可取代的两个特征。只要想点东西吃,用户就会在App不断地浏览和点击。这也是同为外卖配送对象的即时零售品最好的曝光机会。

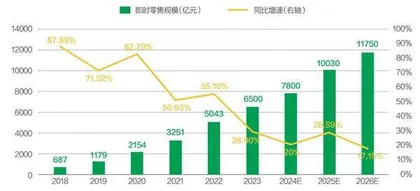

图2:中国即时零售交易规模及增速

并且,即时零售同样是用外卖的方式来履约,实为广义的外卖。餐饮外卖的整套运营机制和人员、能力在相当大程度上都可以复制到即时零售业务上。当下对于外卖的投入,将来都可以回馈到即时零售业务上。

所以在刘彬和一众零售业内人士看来,京东做外卖实则是以攻为守,其意在即时零售,以及巩固自己在电商领域的护城河。

京东CEO许冉和阿里电商事业群CEO蒋凡都对即时零售及外卖业务寄予的期望毫不讳言:提升用户活跃度,带动其他业务协同增长。

“京东之所以亏钱也要打(外卖战),就是要吸引用户点开京东,一旦过程中用户被其他商品吸引并下单,那它的目的就实现了。”刘彬进一步解释。

分享会上,刘强东表示投入很大成本做京东外卖是划算的。来京东买餐饮外卖的消费者中有40%的人会交叉去买京东的电商产品,“我们做外卖亏的钱,比去抖音、腾讯买流量要划算”。

刘强东还提到,京东与美团进行外卖之争的背后逻辑是生鲜供应链。“这才是我真正想要的,前端卖饭菜永远不赚钱,我靠供应链赚钱就可以了。”

外卖可以“钩”来的,是活跃的用户与流量。“钩子”背后所系的,则是万亿规模的即时零售市场和更大的电商市场。

商务部国际贸易经济合作研究院发布的《即时零售行业发展报告(2024)》显示,2023年中国即时零售市场规模达6500亿元,同比增长28.89%,增速比同期网络零售高出17.89个百分点,已成为拉动居民消费的新增长点。报告预计,到2030年,中国即时零售市场规模有望突破2万亿元。

蒋凡也明确了阿里的意图:远场、近场电商会有更多结合的可能性。在未来一段时间内,阿里的重心会在积极投资上,把更多的淘宝用户转变成“即时零售”的用户。

三、争的是即时零售,守的是电商大盘

在京东和阿里显露出对即时零售的极大兴趣时,美团已经用闪购验证了即时零售的可能性。

过去数年内,美团闪购悄然成长起来。《蓝鲸新闻》曾报道,美团闪购内部的数据显示,2024年美团闪购3C家电订单量接近京东全站四成。而3C家电,正是京东的优势所在。刘彬直言:“是美团先用闪购,也就是即时零售奇袭了京东的腹地。”

除了3C家电,美妆个护、母婴宠物、日用品及服饰等淘宝天猫优势品类也正在被美团用闪购撬动。

闪购快速崛起的背后,是美团过去多年利用外卖业务锤炼出来的能力,包括可靠的配送网络和完善的系统。“经过11年多的运营,我们已经建立了非常成熟的服务能力,能够满足消费者在广泛价格区间和不同消费场景下的日常需求。”美团创始人王兴在一季度电话会上说道。

美团CFO(首席财务官)陈少晖公布了闪购业务的表现:2025年一季度,美团闪购非食品品类订单增速超过60%,总交易用户数已经达到3亿,其中90后年轻消费者占比三分之二,用户黏性和购买频率均有所提升。最新的公开数据是,美团非餐饮品类即时零售日单量已突破1800万单。

这1800万的非餐饮品类即时零售订单,并非是凭空产生的新需求,很大一部分原来是由电商和线下零售来满足的。所以在唐宁看来,是美团把京东和阿里这两家逼急了。

在这场竞争中,美团看似是下场更晚的“守城者”,实际上却是更早侵入他人领地的“挑战者”。

传统电商和即时零售拥有重叠度很高的核心用户群,即惯于线上消费、追求便利的都市消费者,商品供给盘也可以在一定程度上彼此替代。如果一家平台的即时零售失守,其传统的电商业务也势必会流失用户和订单。因此,这场竞争关系到的不只是即时零售的增量市场,更关系到传统电商的存量市场。

目前,京东和阿里“以外卖做引”的战略得到了市场的初步反馈。蒋凡称,无论是从规模增长还是效率提高,淘宝闪购的结果都好于预期。京东也表示已经初步观察到外卖用户的跨品类购买行为。

唐宁向《财经》表示,补贴以来,mini橙做淘宝闪购(也就是此前饿了么平台)的线上超市客户的订单量翻了1倍。从京东开始做外卖,京东平台上经mini橙系统的订单量翻了3倍。并且这些增量主要来自外卖带来的流量,商家端并未做什么运营的动作。