中欧建交50年经贸关系回顾与展望

作者: 姚铃【关键词】中欧经贸关系 中欧关系 欧盟 贸易投资

2025年5月6日,习近平主席同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩互致贺电,庆祝中国和欧盟建交50周年。习近平主席指出:“中国和欧盟是全面战略伙伴,也是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。” [1]50年来,随着中国改革开放的持续深入和欧洲一体化的推进,中欧经贸合作取得举世瞩目的成就。中方始终从战略高度重视中欧关系,中欧经贸关系成为中欧关系的“压舱石”。但世界百年变局加速演进,给中欧经贸关系发展带来严峻挑战。在双边关系开启下一个50年之际,中欧求同存异、深化合作,符合双方共同利益,也有助于世界的安全、繁荣和可持续发展。

中欧贸易实现长足发展

50年来,中国同欧盟贸易快速增长,双边货物贸易额从不足30亿美元增至近8000亿美元,双方目前互为第二大贸易伙伴。与此同时,中欧双方贸易结构互补性强,近年来中国产品在中欧贸易中的竞争力明显上升。

一、中欧互为重要贸易伙伴的关系日益巩固

据中国海关统计,2024年中欧货物贸易进出口总额为7858亿美元,同比增长0.4%,其中中国对欧盟出口5165亿美元,同比增长3.0%,自欧盟进口2694亿美元,同比下跌4.4%。1975—2024年,中欧货物贸易进出口额从24.0亿美元上升至7858.2亿美元,其中中国对欧盟出口额从8.1亿美元增长至5164.6亿美元,中国自欧盟进口额从15.9亿美元增长至2693.6亿美元,[2]分别增长约326倍、637倍和168倍。

中国和欧盟当前互为第二大贸易伙伴。中国是欧盟第一大进口来源国和第三大出口目的地,欧盟则是中国第二大进口来源地和第三大出口目的地。对于中国而言,2020年英国正式“脱欧”后,欧盟降为中国第二大贸易伙伴,并保持至今。欧盟在2004年第五次扩员后至2019年,曾长期保持中国第一大贸易伙伴地位。对于欧盟而言,2008年国际金融危机以来,中国长期保持欧盟第二大贸易伙伴,其中2020—2022年一度超过美国,成为欧盟第一大贸易伙伴。

从成员国层面看,德国、荷兰、法国、意大利、西班牙是中国在欧盟的传统贸易伙伴,近年来中国同波兰、捷克等中东欧国家的贸易额也快速增长。如表1所示,目前德国是中国在欧盟的第一大贸易伙伴,2024年两国贸易额为2018亿美元,占中欧贸易总额的25.7%;第二大贸易伙伴为荷兰,贸易额1099亿美元,占比14%;排名第三至第十的成员分别是法国、意大利、西班牙、波兰、比利时、爱尔兰、捷克、瑞典。中国同上述十大贸易伙伴贸易额合计占中欧贸易总额的84.5%。

二、中欧贸易结构具有较大的互补性

据全球贸易观察统计,按海关协调编码四位码产品计,[3]2024年中国对欧出口前十大产品包括手机、自动数据处理设备、锂电池、低值简易通关商品、车辆及其零附件、半导体器件、变压器、灯具及照明装置、监视器投影仪和电视,合计对欧出口1632.9亿美元,占中国对欧盟出口总额的31.6%。中国自欧进口前十大产品包括车辆及其零附件、药品、制造半导体的机器及装置、血清及疫苗产品、集成电路、化妆品、龙头旋塞阀门、箱包、飞机船舶用发动机,合计自欧进口953.0亿美元,占中国自欧进口总额的35.4%。如表2所示,在该十大类进出口产品中,除车辆及其零附件2大类外,中国对欧盟出口以及自欧盟进口的其他8大类产品差异性明显。中国自欧盟进口的主要产品同时也是欧盟的优势商品。

三、中国产品在中欧贸易中的竞争力持续上升

1996年之前的20年,欧盟对中国贸易呈现顺差,1997年之后中国对欧盟贸易转为顺差并延续至今。当前,中欧在贸易领域的竞争力正在发生逆转。乌克兰危机爆发以来,能源成本上升导致欧盟出口产品在全球的价格竞争力减弱。欧洲央行的报告显示,按照显性比较优势(RCA)指数,2022年欧元区和中国在全球形成竞争的产品所占份额接近40%,而2002年这一比重仅为25%。[4]从商品结构看,欧盟全球层面具备出口竞争力的产品主要是农产品、化学品、机械、电气设备和车辆。中国的制成品目前在全球普遍具有竞争力,尤其是机械设备、电气设备、钢铁及其制品、纺织箱包、玩具等。

据欧盟统计局数据,在欧中双边贸易中,欧盟在农产品、原材料(金属矿物铝、铜、非金属材料纸浆等)和其他未分类产品领域(见表3)具有较强竞争力,但在化学品、其他制成品、机器和运输设备(包括机械、电气设备、车辆等)和矿物燃料领域,欧盟整体竞争力已下降。[5]尽管如此,欧盟在上述领域的某些细分项仍具有优势,如化学品中的杂项化学、药品,运输设备中的车辆及其零附件、航空器,机械设备中制造半导体的机器装置,电气设备及其零部件中的集成电路等。

中欧双向投资逐渐趋向平衡发展

中欧互为重要投资合作伙伴。欧盟对华直接投资从建交之初的年约1.4亿美元,扩大至最近5年的年均超过76亿美元,一大批欧洲企业投资中国,在实现自身发展的同时,也为中国的改革开放和发展发挥了积极作用。中国企业对欧投资从21世纪初开始起步,2009年后发展速度加快,迄今在欧投资存量已超1000亿美元,年投资额基本看齐欧盟对华投资水平。近年来中国电动车和新能源电池产业形成对欧投资新一轮热点,进一步拉紧了双方合作的纽带。

一、欧盟是中国重要外资和技术引进来源地

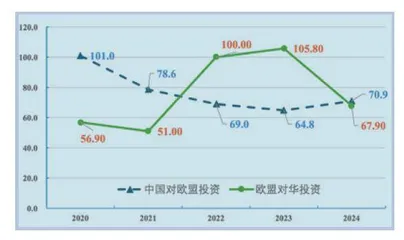

欧盟对华投资开始于双方建交后不久,水平不断提升。据中国商务部统计,建交之初的1979—1983年,欧盟年均对华直接投资额仅约1.4亿美元。[6]近年来,欧盟对华投资流量有波动,但维持在较高水平,尤其是新冠疫情后,欧盟主要成员国对华投资加速流入。如图1所示,2020—2023年,中国吸引来自欧盟的外商直接投资从56.9亿美元增加至105.8亿美元,占同期中国吸引外资总额的比重从3.8%上升至6.5%。2024年欧盟对华投资额为67.9亿美元,虽有回落,但仍是过去五年的第三高水平。截至2024年底,欧盟累计对华直接投资1507.5亿美元。德国、荷兰、法国、意大利和卢森堡位居欧盟成员对华直接投资前五,截至2024年底,其累计投资额分别为445.0亿美元、366.4亿美元、226.5亿美元、85.3亿美元和74.5亿美元,五国合计占欧盟累计对华直接投资额的79.5%。[7]

欧盟对华直接投资以绿地投资为主,项目规模较大。据欧盟统计局数据,2016—2023年,欧盟对华直接投资前五大领域分别是汽车,基础材料、金属及矿物(包括化工),农食品,消费产品和服务,健康和生物技术,年均占比分别为42%、13%、8%、7%和7%。[8] 2019—2023年,欧盟对华绿地投资额年均约60亿欧元,是并购投资额的2倍。2020—2023年,欧盟对华直接投资前十大项目投资额占同期欧盟对华直接投资总额的比重超过60%,代表性项目包括:大众汽车安徽新能源汽车生产基地(2023年宣布总投资额约230亿元人民币)、宝马沈阳里达电动车生产基地(2022年宣布总投资额150亿元人民币)、巴斯夫湛江丙烯酸一体化生产基地(2022年宣布总投资额553.6亿元人民币),以及默克(Merck)南通试剂生产基地、赛诺菲北京制药生产基地、联合利华广州全品类生产基地、帝斯曼苏州太阳能背板项目等。

中国各地高度重视利用欧盟外资工作,建立了约60个中欧产业园,其中中德产业园有30个,占据中欧产业园的半壁江山,成为中欧投资合作的重要平台。各地中德产业园主要承接德国汽车、化工、机械设备和电气设备对华投资。其中,太仓中德产业园从30多年前起步,目前集聚超过550家德国中小型企业,很多是“隐形冠军”企业,成为海内外闻名的“德企之乡”,形成了“无事不扰,有呼必应”的良好营商环境。

此外,欧盟长期以来是中国技术引进的第一大来源地,德国、瑞典、法国、荷兰长期位列中国技术引进的前十大来源国。截至2024年底,中国自德国、瑞典、法国、荷兰技术引进累计合同金额分别为836.3亿美元、294.7亿美元、199.1亿美元和111.0亿美元,[9]合计占从欧盟技术引进累计合同金额的75.4%。

二、中国企业对欧盟投资起步晚但发展快

中国对欧盟直接投资存量超1000亿美元。21世纪初,以中国加入世界贸易组织为契机,中国企业对欧投资开始起步;2009年欧元区主权债务危机爆发后,中国企业对欧投资进入快速发展阶段;近年来,中国电动车和新能源电池产业形成对欧投资的新一轮热点,为中欧在绿色低碳领域合作提供了强劲动力。据中国商务部统计,2003年中国企业对欧直接投资流量约1.1亿美元,2024年达到70.9亿美元;过去五年(2020—2024年),中国对欧盟年均直接投资流量达76亿美元,与欧盟对华投资平均水平看齐(图1)。截至2024年底,中国对欧盟直接投资存量1095亿美元。按存量计算,荷兰、卢森堡、德国、瑞典和法国为中国对欧盟直接投资的前五大目的地,投资额分别为327.4亿美元、249.2亿美元、185.4亿美元、148.3亿美元和47.9亿美元,五国合计占中国企业对欧投资存量的87.5%。[10]自2012年中国—中东欧合作机制成立以来,中国企业对中东欧地区投资意愿强烈、领域广泛。据不完全统计,迄今投资规模已超过240亿美元,尤其是多家中国电动汽车和动力电池上下游企业在中东欧地区投资设厂,成为双方投资合作新亮点。得益于此,匈牙利近年来上升为中国对欧盟投资的第六大目的地,2023年投资额达4.1亿美元。

近年来绿地投资成为中国企业对欧投资首选。据欧盟统计局数据,2023年中国对欧盟绿地投资额达35亿欧元,较2022年增长一倍,占当年中国对欧盟直接投资总额的70%。从项目数来看,排在前四位的绿地投资领域分别是可再生能源、电子产品、健康和数字,其中可再生能源项目数占中国对欧盟绿地投资总项目数的近50%。[11]而对电动汽车产业链的投资占中国对欧盟绿地投资项目数的55%和投资额的85%,涉及电池、电池零部件(如电解液、阴极、阳极和隔膜)和电池回收设施等。重点项目包括:宁德时代在匈牙利投资的电池制造厂以及正在推进的电池再制造(回收)中心、与斯特兰蒂斯(Stellantis)集团在西班牙合资建设磷酸铁锂电池工厂,远景科技与法国雷诺合作的电池工厂、与苏伊士集团共建电池零碳产业园合作等。