“骨”今传承冷门绝学化身育人资源

作者: 周莹莹

“洹水安阳名不虚,三千年前是帝都。中华文化殷创始,观此胜于读古书。”这是著名历史学家郭沫若先生对古都安阳的由衷赞誉。

河南省安阳市是商朝古都所在地,蕴含着极为丰富的殷商文化遗产。从“商人”“商品”称谓的起源,到以甲骨文为代表的汉文字;从古车马、宫殿群的发掘,到出土青铜器、玉器等历史文物,殷商文化已经成为世界文化遗产的瑰宝,对华夏子孙有着神奇的凝聚和激励作用。

2022年10月28日,习近平总书记考察了位于河南省安阳市西北郊洹河南北两岸的殷墟遗址。他指出,“殷墟出土的甲骨文为我们保存3000年前的文字,把中国信史向上推进了约1000年”“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系”“中华文明源远流长,从未中断,塑造了我们伟大的民族,这个民族还会伟大下去的”“要通过文物发掘、研究保护工作,更好地传承优秀传统文化”。甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,3000多年来,汉字结构没有变,这种传承是真正的中华基因。习近平总书记高度重视以甲骨文为代表的中华优秀传统文化的保护和传承,肯定了殷墟甲骨文的重大发现在中华文明乃至人类文明发展史上的划时代意义,揭示了殷墟对深入理解中华文明的现实意义,为弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信指明了前进方向,提供了根本遵循。

在河南安阳这片承载着3000年文明的土地上,甲骨文不仅是中华文化的基因密码,更是一所高校创新思政教育的鲜活载体。安阳师范学院依托甲骨文研究的独特优势,将冷门绝学转化为育人资源,通过数字技术活化、实践育人深化、文化浸润升华,探索出一条传统文化与思政教育深度融合的创新路径。在这里,甲骨文不再是沉睡于博物馆里的古老符号,而是青年学子感知文化自信、厚植家国情怀的精神纽带。

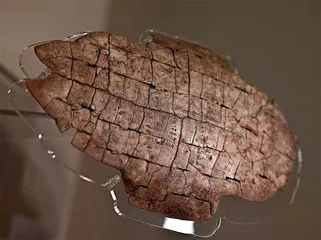

河南殷墟博物馆馆藏甲骨(摄影/王旭涛)

数字赋能:让甲骨文“活”起来

“一片甲骨惊天下,数字科技焕新生”。安阳师范学院以“科创+文化”的跨界思维,构建了全球领先的甲骨文数字资源库,为思政教育注入科技动能。

构建全球最大甲骨文数据库,夯实学术根基。2019年,学校自主研发的“殷契文渊”大数据平台上线成为国际甲骨学研究的重要支撑。截至目前,“殷契文渊”共收录甲骨文著录154种、甲骨文图像23万余幅、甲骨文文献3.5万余篇。这一平台不仅服务于学术研究,更成为学生触摸历史的“数字课堂”。通过高清影像和三维建模,学生可以直观观察甲骨裂纹与笔触,感受古人“刀笔刻骨”的智慧与坚韧。2023年迭代推出的“了不起的甲骨文”小程序,以游戏化互动设计吸引年轻群体,例如“造字”功能允许用户为“高铁”“飞机”等现代词汇创造甲骨文符号,将传统文化与当代生活无缝链接。

人工智能破解学术难题,激发创新思维。安阳师范学院甲骨文传承研究创新团队利用AI技术实现甲骨碎片智能缀合,成功缀合78对甲骨碎片,突破传统人工缀合效率瓶颈。这一成果被引入课堂,学生通过参与AI算法优化项目,既掌握前沿技术,又深刻理解“冷门绝学”的现代价值。计算机专业学生们感叹:“每一次代码调试,都像是在与3000年前的先民对话。”

数字成果反哺教学,构建沉浸式学习场景。实验室开发的甲骨文广播体操、VR殷墟漫游系统等,将抽象文化符号转化为可体验的肢体语言与虚拟场景。在“甲骨文活化利用中心”,学生通过动作捕捉技术还原商代祭祀舞蹈,学校原创作品《甲骨问寻》获全国第七届大学生艺术展演活动一等奖,实现“文化解码—艺术编码—价值传递”的育人闭环。

实践育人:让甲骨文“用”起来

从实验室到竞技场,从课堂讲授到社会服务,安阳师范学院将甲骨文研究转化为实践育人资源,让学生在“做中学”,在实践中锤炼品格。

2023年暑期,学校成立了“甲骨文传承研究创新”殷墟分队进入支教实践地区安阳市汤阴县羑河村小学,利用“殷契文渊”平台及“了不起的甲骨文”小程序制定了“暑期甲骨文乐学”方案。即通过字形,追溯文字信息,如各家考释、释字、读音、异形关系等学习甲骨文字形演变。在支教地,六年级学生索迎善骄傲地说:“未来,我想成为一名优秀的甲骨文研究员!”

为积极响应河南省委教育工委及河南省教育厅“豫有引力青年行”主题思政教育实践活动号召,引导大学生在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命,郑州大学、河南大学等多所高校前往殷墟遗址、殷墟博物馆、甲骨文信息处理教育部重点实验室,参观青铜器、陶器、玉器、甲骨等珍贵文物,追溯中华文明的起源与发展脉络,探寻殷商时期的璀璨文明。2024年,郑州大学师生来访,通过拓印甲骨、体验数字化平台,直观感受“智能甲骨”的魅力。学生们感慨:“原来文化自信就藏在这些横竖撇捺之间。”“边走边听着老师的讲解,我们仿佛置身于‘殷商之旅,其会如林’的时代。

在教育部思想政治工作司关于2022年度高校思想政治工作有关培育建设项目遴选中,安阳师范学院《甲骨文活化利用实践育人模式的探索》入围全国精品项目。项目充分发挥安阳师范学院甲骨学特色学科优势和多年来的研究积淀,着力于培养学生综合实践能力,将甲骨文活化利用融入课堂教学、科技创新、社会实践和校园文化,持续开展从“第一课堂”到“第二课堂”的甲骨文活化利用实践。由甲骨文信息处理教育部重点实验室参与申报的“让甲骨文以数字化形式回归殷墟”项目入选2023年世界互联网大会实践案例集。安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室主任刘永革介绍:“该工程最大程度地保存甲骨及其承载文字的原始面貌,实现永续保存与传承的目标。

文化浸润:让甲骨文“潮”起来

在安阳师范学院,甲骨文不仅是研究对象,更是一种文化生活方式。学校通过多元载体构建“甲骨文+”育人生态,让文化自信内化于心、外化于行。

学校开设“书法与汉字文化”特色课程,将甲骨文构形理论融入艺术设计、历史学等专业教学。学生们在课程作业中设计出“甲骨文表情包”,用“雪”“雨”“雹”的动态字形进行气象知识科普,作品网络点击量超百万次。马克思主义学院教师将甲骨文中的“德”“礼”等字源解析融入思政课,引导学生理解中华伦理观的深层逻辑。

甲骨弘文,传统文化浸润学子心田。自2010年以来,学校每年都会组织“榜样安师 引领成长”新生开学第一堂大思政课。在这堂课上甲骨元素贯穿始终,《甲骨之光》合唱深沉悠远,咏唱着三千三百年历史的厚重,展现着中国最古老成熟文字的独特魅力;“天命玄鸟,降而生商”《玄鸟灵寻——甲骨文与殷商乐舞原创舞蹈》中,象征孕育生命源泉的玄鸟在舞台灵动飞舞,翩跹生姿,展现着殷商文化与现代结合的独特魅力。

绝学也可时尚,冷门也可“潮”学,安阳师范学院聚焦科创,着力用年轻人喜欢的方式开展甲骨文的学习和传承。数据库、表情包、AR、文字秀、动漫、创意设计……前沿的科技,时尚的形式,青春的创意,安阳师范学院将古老的甲骨文融入富于青春朝气的表现形式之中,开发了贴近年轻人生活的科创项目,让甲骨文的学习和传承在校园里“潮”了起来,成为年轻人追捧的方式和交流的手段。

从数字实验室的代码跃动,到乡村课堂的童声琅琅;从校园舞台的艺术演绎,到国际舞台的文化对话,安阳师范学院以甲骨文为媒,构建了“学术研究—实践育人—价值引领”三位一体的思政教育体系。在这里,古老文字不再是尘封的历史,而是青年学子认知中华文明、树立文化自信的鲜活教材。当“00后”大学生在数字化平台上描摹甲骨笔画时,他们书写的不仅是汉字源流,更是一个民族走向未来的精神底稿。

“文化传承创新是高校的重要使命。地处殷墟所在地、甲骨文出土地的安阳师范学院,牢记习近平总书记殷殷嘱托,始终把贯彻实施‘兴文化’工程作为重要政治任务,聚焦甲骨文办学特色,赓续中华文脉,传承甲骨绝学,着力培养深受中华文明滋养、堪当民族复兴大任的时代新人。”安阳师范学院党委书记王全良说。

责任编辑:周莹莹