萃英山下别有“洞”天

作者: 李江萍 黄俊康敦者,大也。煌者,盛也。穿越千年、跨越千里,敦煌莫高窟——这颗古代丝绸之路上的明珠,在兰州大学(简称“兰大”)秦岭堂被1:1还原。

“大美敦煌艺术空间”

一件来自千年前的礼物

敦煌莫高窟第285窟仿真洞窟的诞生,是萃英山与莫高窟的约定。

遥遥千年的大漠深处,一缕阳光猛然映进敦煌莫高窟,画师揉揉双眼,仿佛听到驼铃声悠扬。当清晨的阳光穿过秦岭堂,学子们仰望着洞窟中精美的壁画,耳畔似乎又响起了那穿越时空的驼铃声。这一刻,敦煌莫高窟穿越千年,与你我面对面,诉说着那金色大漠的故事。

为了丰富榆中校区校园文化内容,营造多元的校园文化氛围,通过可视、可知、可感的形式,寓教于乐,传承弘扬中华优秀传统文化,敦煌研究院向兰大捐赠“高保真原大数字化仿真洞窟285号窟”。

“大美敦煌艺术空间”展览由两部分组成。一是兰大与敦煌研究院的合作展览。二是敦煌莫高窟第285窟数字化原大仿真洞窟。这个由敦煌研究院数字团队1:1还原的洞窟,在全国高校中是第一家。

仿真洞窟的落地,让敦煌文化走进兰大校园,让更多学子了解学习敦煌文化,从而热爱敦煌,保护敦煌,也让更多的人知道敦煌,知道甘肃。

这些浑然天成的仿真洞窟,背后凝聚了两年的打磨与雕琢。

2022年初,敦煌研究院与兰大签订合作协议,向学校捐赠数字仿真洞窟。为了能1:1还原第285窟,选址成为首先要解决的问题。兰大博物馆副馆长李晓说:“莫高窟第285窟纵923厘米、横923厘米、高479厘米,我们学校很多建筑楼层是没有那么高的。学校十分重视仿真洞窟的建设,经过对各个场馆的细致考察,最终选择在秦岭堂一楼进行建造。”

莫高窟第285窟,只为更好地遇见

莫高窟现有洞窟735个,为何偏偏是第285窟?

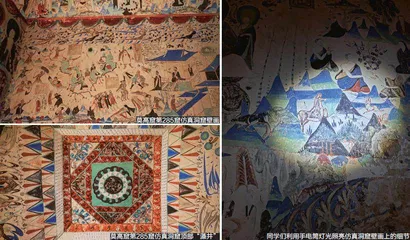

“莫高窟第285窟开建于西魏大统年间,是敦煌洞窟中最早有确切开凿年代的洞窟之一,也是内容最丰富、保存最完整的一个洞窟。”李晓说,窟顶中心方井画华盖式藻井,四披绘中国传统神话诸神与佛教护法神形象,山林间绘有各种野兽及捕猎场景。南壁分上、中、下3段,上段通壁绘11身持乐器的伎乐飞天,中段通壁绘《五百强盗因缘》故事画,下段开4个小禅室,禅室间壁面自东向西绘有《化跋提长者姊缘》《度恶牛缘》《沙弥守戒自杀缘》《婆罗门施身闻偈》故事画。而当前因文物保护的需要,第285窟现已不再进行常规开放。

为了更逼真地复原场景,不仅在建筑高度上力求精准,“莫高窟第285窟仿真洞窟”的外墙壁均使用模拟沙砾装饰材料,而洞窟壁画的制作,则交由敦煌研究院数字化专业团队全权负责。在前期的数据获取中,团队采用先进的精密材料,并巧妙借助灯光等工具,细腻捕捉壁画的每一处细节,再将其拍摄成照片,通过数字化方式进行数据保存。之后,选用特殊的宣纸将照片转印上去。“只有用这种宣纸去复制壁画,才能达到和敦煌洞窟壁画上差不多的效果。”李晓回忆起当初建造时的场景。

为了方便公众参观体验,兰大博物馆与后勤保障部分工合作,博物馆负责团队参观预约和讲解,后勤保障部负责“大美敦煌艺术空间”展览的日常管理工作。“我主要负责每天开放时间的灯光开关和宣传片的播放。艺术空间的建造,为没去过莫高窟和对敦煌文化不甚了解的同学,提供了初步认识和简单体验魅力敦煌的机会。”后勤保障部丁建锋老师介绍说。

讲解工作则是由兰大博物馆6名讲解员同学担任。“我是历史专业的学生,而敦煌学又是兰大历史文化学院的特色专业之一。在学习过程中,我对敦煌文化产生了浓厚兴趣。展览中敦煌研究院前辈学者的莫高精神、兰大敦煌学研究所的奋斗历程,以及莫高窟第285窟丰富的艺术、文化内容,对我来说都有巨大的吸引力。” 历史文化学院2023级历史学学生郑成凯,在兰大博物馆讲解队进行了一年的志愿讲解工作后,成为第一批“大美敦煌艺术空间”的讲解员。

回想起当初的培训,郑成凯印象深刻:“我们先是对‘大美敦煌艺术空间’这一主题展览的展示内容进行了学习。兰大博物馆讲解队的学长、学姐们查阅各类资料,同时咨询历史文化学院的老师,形成了一系列关于展厅内容的文字论述。我在他们的带领下,对展览中的各个细节进行分析,进一步加强了对展览内容的理解。随后,通过实际演练、不断打磨,逐步形成了合理的走位、合适的指示动作与位置。当然,我们在讲解过程中仍在不断丰富和修正讲稿内容,力求讲解的相对准确性和完整性。” 如今的他已经讲解过3场,赢得了广泛赞誉。

尽职尽责的后勤保障、专业权威的上岗培训,以及细致严谨的讲解……只为让大家离敦煌近一些,再近一些。

敦煌·兰大,产学研深度融合

为了积极响应国家传承历史文化的号召,兰大开展了大量文化传承保护工作。2021年兰大成立考古与文化遗产研究院,进一步整合兰大考古学学科力量,与敦煌研究院、甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆等共建共享协同育人实践基地,共同探索考古实践教学内容和教学方式改革,推动产学研深度融合。

近年来,兰大与敦煌研究院在人才培养、学术研究、基地建设和国际合作等方面开展了多领域的深度合作。“‘大美敦煌艺术空间’展览的举办,构建了数字化时代文化科技融合的崭新格局,让学生能够近距离、全方位、多角度地感受敦煌艺术的精髓,体会科学技术与文化遗产的深度融合。”李晓说,“这正是兰大与敦煌研究院合作成果的具体体现,使校院双方得以更加紧密地合作,为双方有效碰撞、深入交流、务实合作搭建平台,共同探索‘一带一路’沿线文化资源的研究、保护和利用新途径。”

在文化传承上,兰大所做的努力是多方面的。李晓说:“学校将展示敦煌文化艺术与日常教学科研相结合,为人才培养、科研项目提供条件支撑,为传承和弘扬中华优秀传统文化,坚定文化自信,讲好中国故事作出兰大贡献。”

在莫高窟第285窟仿真洞窟安装落地后进行现场教学的,是兰大考古学及博物馆学研究所的魏文斌老师。他认为,考古学学科具有实践性和实验性、综合性和交叉性、人文性和科学性、基础性和应用性的特色。新文科建设的主要特征则是综合性、跨学科、融通性。考古学的学科特点和新文科的主要特征,决定了考古实践在人才培养中占据重要地位。

在课上,魏文斌老师带领同学们进入莫高窟第285窟仿真洞窟,由于洞窟按真实场景还原,空间容量有限、光线较暗,因此同学们只能分批进入,并以手电筒照明的形式,还原考古工作者进入洞窟调查的真实情景。

从佛的面部表情到袈裟和坐姿,再到壁画上绘制的人物、动物等,在魏文斌老师的细致讲解中,第285窟仿真洞窟壁画上描绘的每一个细节,都拥有了鲜活的气息,变得栩栩如生。

在场的文物与博物馆学专业本科生们,还积极利用所学专业知识,为前来旁听的其他专业的同学进行讲解,真正实现了沉浸式的活学活用。

除了“大美西北 辉煌丝路”课程外,第285窟仿真洞窟还被应用于文博专业本科生专业必修课“石窟寺考古概论”“丝绸之路文物专题”和考古学研究生专业基础课“佛教考古专题”等课程实践中,在提高课程质量和人才培养质量方面发挥着积极作用。历史文化学院2021级文博专业学生朱昊说:“敦煌学是我们专业的王牌学科,但其魅力往往停留在书本文字之上,而仿真洞窟可以更加具体地将敦煌魅力落在实处。它基本还原了莫高窟第285窟的相关塑像及壁画,在老师的讲解下,我们可以完整地了解壁画在洞窟内的分布及整体风貌,相较于教室内PPT画幅、画质等方面的限制,大家可以更加具体、细致地感受石窟寺的魅力。”

洞窟低吟,千年风沙铸就雄浑西北;数字空间,古今匠心再现绝美敦煌。

责任编辑:丁莉莎